«Parturient montes, nascetur ridiculus mus» (Orazio, Ars Poetica).

Il 9 aprile scorso si è tenuto un attesissimo Consiglio dei ministri delle Finanze dell’Unione Europea, o Eurogruppo, per discutere le misure da apprestare, a livello comunitario, per fronteggiare la crisi Covid-19. Il resoconto ufficiale della riunione è consultabile cliccando qui.

La riunione è stata fortemente drammatizzata, come un momento di svolta nel processo europeo.

L’Italia si è presentata chiedendo un massiccio programma di emissioni obbligazionarie garantite dagli Stati europei per sostenere le popolazioni colpite dalla pandemia (gli Eurobond) o in subordine l’uso del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, come veicolo per raccogliere fondi sul mercato dei capitali da destinare senza condizioni agli Stati più colpiti.

Dopo un attimo di euforia per le dichiarazioni roboanti di qualche politico che ha confuso generiche dichiarazioni di intento con impegni, ci si è dovuti accorgere che da quell’incontro non sono usciti né gli Eurobond né il Mes senza condizioni. Non è uscito quasi niente.

Ma prima di andare avanti, per favore, facciamo un po’ di chiarezza. Cos’è questo benedetto Mes?

Il Mes, o European Stability Mechanism, è un trattato tra i 19 Stati che hanno adottato l’euro, concluso il 2 febbraio 2012, Monti regnante, il cui scopo è «mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del Mes che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari» (art. 3). «Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite» (art. 12).

In altre parole, il Mes interviene solo quando uno Stato perde a tal punto di credibilità finanziaria da non riuscire ad andare sul mercato dei capitali per farsi prestare i denari, come è successo ad alcuni paesi europei durante la crisi dei subprime. Per questi scopi, il Mes può attingere alle proprie riserve di capitale, che attualmente ammontano a 704,8 miliardi di euro sottoscritti dagli Stati, di cui versati 80,5 miliardi di euro, e a emissioni di prestiti sul mercato obbligazionario.

L’Italia ha sottoscritto una quota del 17,8 per cento del capitale, assumendo l’impegno a versare circa 125,5 miliardi, di cui 14,3 già versati e circa 110 da versare (aiuto!). L’Italia è il terzo Stato per quota di partecipazione, dopo la Germania (26,96 per cento) e la Francia (20,25 per cento).

Nota di colore. Se il Consiglio dei governatori del Mes è composto dai ministri delle Finanze degli Stati aderenti, e l’Italia vi è rappresentata, il management team, diretto da un signore tedesco, di nome Klaus Regling, non vede neppure un nostro connazionale nonostante noi si sia, appunto, il terzo azionista.

Quali sono queste benedette condizioni poste dal Mes allo Stato soccorso? Sul sito si legge che possono essere di tre tipi: fiscali, e quindi volte a tagliare la spesa pubblica, ridurre i costi della pubblica amministrazione, migliorarne l’efficienza e aumentare le entrate pubbliche tramite le privatizzazioni o maggiori delle tasse; strutturali, volte a favorire la crescita, creare posti di lavoro e incrementare la competitività dei sistemi economici; finanziarie, volte a rafforzare il controllo sulle banche e la loro capitalizzazione. Il sito si premura di chiarire che il Mes, se possibile con il Fondo monetario internazionale, farà controlli cosicché, consentitemi l’inglese, «disbursement can only be made if the institutions assessment of the reform performance is positive».

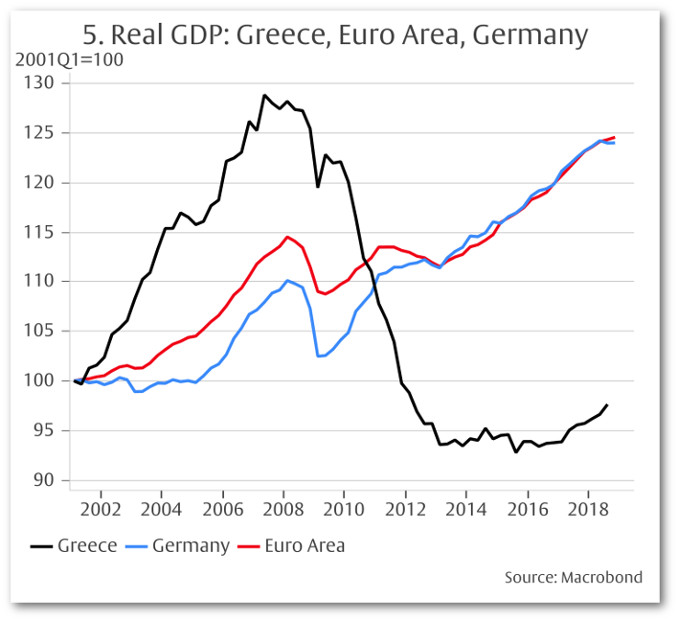

L’intervento più noto fatto dal Mes dalla sua nascita è quello sulla Grecia, cui sono stati prestati 204 miliardi di euro, sotto condizioni molto stringenti che, secondo molti commentatori, sono state causa di grandi sofferenze per quel popolo. Se si ha voglia di avere una sintesi, ben documentata, di cosa sono stati per i greci gli anni dal 2010 al 2018 consiglio di leggere il bell’articolo di Guillaime Duval su Internazionale.

Io mi limito a riportare uno dei tanti grafici sull’andamento del Pil greco negli anni dell’intervento.

Prima di proseguire, non posso esimermi dal far notare una stranezza. In un’area valutaria comune non c’è bisogno di un fondo interstatuale che fornisca assistenza finanziaria agli Stati che non riescono, per qualche motivo, a finanziarsi con la valuta di corso legale, in specie se questa assistenza è accompagnata a stringenti misure di austerità. In questa area c’è una istituzione deputata a ciò: si chiama banca centrale. È la banca centrale che fa da prestatore di ultima istanza (lender of last resort) evitando che il paese cada vittima della speculazione finanziaria.

Il Fondo monetario internazionale, istituzione cui si ispira il Mes, agisce dall’esterno di un sistema valutario quando questo essendosi fortemente indebitato con e sull’estero non è in grado di fronteggiare la speculazione. La banca centrale si dissangua per garantire la valuta estera che i creditori gli chiedono indietro e a un certo punto non ce la fa più. E qui interviene l’Fmi.

Vorrei che il passaggio sia chiaro. Dire che il Mes è una specie di Fmi europeo significa ammettere che l’euro è una moneta straniera. Infatti l’Fmi interviene per sanare gli squilibri nella bilancia dei pagamenti. Ma se l’euro è la moneta italiana mi si spiega a che serve il Mes? Si spiega perché il Mes è intervenuto con la Grecia?

Detto questo, è chiaro che se uno Stato chiede i soldi al Mes implicitamente dichiara di non essere in grado di finanziarsi sui mercati e di volersi sottoporre alle regole di questo strumento. È per questo che alcune settimane fa lo spread è schizzato sulla notizia che lo Stato italiano ne aveva chiesto l’intervento. I mercati hanno subito fatto 2 + 2.

Il Mes deve salvare gli Stati dal default e le sue regole non possono essere cambiate se non con una riforma che importa il consenso dei 19 Stati aderenti. Campa cavallo… Di qui l’assoluta mancanza di senso, in un momento in cui peraltro il tempo è tutto e costa vite, e costa aziende, del dibattito sul rivolgersi al Mes ma senza condizionalità. È un assurdo. Il Mes i soldi lì dà solo se mette delle condizioni, come infatti ha fatto anche in questo caso.

Dunque, diciamolo subito, il Mes non va bene e tutto lo psicodramma che ha vissuto l’Italia nasce solo dalla disinformazione.

E infatti cosa ha portato a casa il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri dall’Eurogruppo? Il 2 per cento del Pil italiano, circa 35 miliardi, condizionati alla spesa sanitaria per fronteggiare l’emergenza (punto 16 del comunicato). Considerato che gli ospedali li abbiamo, cosa ci dovremo fare mai con 35 miliardi? Quante mascherine, o kit diagnostici, o medicine o vaccini dovremo comprare? Parliamo di spiccioli: 2, 3 miliardi al massimo. È chiaro che di questi soldi avremmo sì un disperato bisogno, ma per sostenere l’economia generale, non certo e non solo la sanità.

Fra l’altro, nel fare i calcoli di quanto ci spetta siamo stati anche un po’ fregati. Infatti il Mes mette a disposizione più di 200 miliardi a tutta l’Europa divisi in funzione dei Pil attuali e non delle quote di partecipazione al capitale. Siccome il Pil italiano negli ultimi anni è cresciuto molto meno di quello degli altri paesi, finisce che a noi verrà data una quota minore, io stimo circa 4 miliardi, di quella che ci competerebbe e che comunque noi garantiremo.

La verità è che se di qualcosa avremmo bisogno dall’Europa, di qualcosa di vero e di solido, sono gli Eurobond. Cosa sono questi Eurobond? Sono dei debiti contratti da una qualche istituzione europea, controgarantita da tutti gli Stati europei, i cui proventi siano messi a disposizione dei singoli Stati per i loro bisogni di finanza pubblica generale. Soldi con cui ogni governo faccia quel che gli pare.

Ma di impegni per gli Eurobond nell’Eurogruppo non vi è stata traccia. E ci credo! Lo sa l’opinione pubblica italiana che la Germania ha una Costituzione che li vieta? Altro che Costituzione europea! Solidarietà europea! Qui bisogna che lo Stato egemone cambi la sua carta fondamentale. Ciao core…

Come surrogato si è parlato (punto 19 del comunicato) di studiare un Recovery Fund che dovrebbe essere destinato a preparare e supportare la ripresa dopo la pandemia ma che non poggerà sulla garanzia degli Stati, bensì sul budget dell’Unione Europea che vale appena l’1 per cento del Pil dell’Europa. Troppo poco.

Detto questo, siamo costruttivi, quanto potrà arrivare all’Italia da tutto questo? 50 miliardi? E quando? Quanto ci vorrà a mettere d’accordo tutti quegli Stati?

Nel comunicato si parla poi del Sure, che è un meccanismo voluto dalla Commissione europea – e già deciso prima della riunione di cui trattiamo –, a valere sui fondi comunitari, per sostenere gli ammortizzatori sociali. Si tratta di 100 miliardi. La quota italiana, secondo me, è di 18-20 miliardi. Fantastico. Grazie. Ma, primo, sono soldi che ci prestano o ci restuiscono, mica ce li regalano! Secondo, lo capiamo tutti, sono una goccia nel mare.

Dunque – e veniamo al punto – come mai tutta questa agitazione, questo infervorarsi? È così chiaro che dall’Europa, da questa Europa, si cava ben poco. Magari la parte più illuminata dei tedeschi capisce pure che non gli conviene che la terza economia dell’Unione Europea vada in default, ma non ci sono gli strumenti. Almeno adesso non ci sono. Bisognava negoziarli prima.

Allora perché insistere e non fare come ha detto Giulio Tremonti, lanciare un grande prestito per la “ricostruzione dell’Italia”? Perché non fare come dice Mario Draghi, che nella sua lettera al Financial Times parla di espansione del debito pubblico, di bilanci di guerra e mai, mai, parla di Eurobond? Perché non fare come dice Giovanni Bazoli?

Cosa frena Giuseppe Conte ad andare davanti agli italiani e dire onestamente come stanno le cose? Cari compatrioti, non facciamoci illusioni, l’Europa ci metterà qualcosa, e la ringrazieremo, la ringrazieremo tanto, perché siamo italiani, siamo molto civili e gentili. Ma la ringrazieremo ancora di più se non ci metterà i bastoni tra le ruote. Concentriamoci su di noi. Siamo pieni di risorse morali e finanziarie.

Forse ci sono forze, purtroppo italiane, che non possono ammettere questa realtà. Alcuni politici hanno costruito la loro carriera sull’europeismo. Oggi si comportano come degli aruspici. Scrutano i comunicati come quelli i fegati, alla ricerca della parolina che faccia dire: “Si son fatti passi avanti verso la costruzione dell’Europa unita e solidale”. Danno la colpa ai sovranisti interni delle posizioni dei rigoristi europei. I nomi non li faccio, per carità di patria. Ma sono facili da riconoscere.

Cosa possono dire questi signori, che purtroppo ancora comandano, e di brutto, ma da dietro le quinte? Cosa possono dire agli italiani che hanno visto negli ultimi 10 anni crollare la crescita del Pil e quella del loro reddito reale per la concorrenza sleale dei paesi del Nord via mantenimento in vita della moneta artificiale euro? Che l’Europa è quella che abbiamo visto il 9 aprile? Quella che fa la rigorista seduta sui triliardi che gli Stati del Nord hanno accumulato in questi anni grazie alla suddetta valuta e che oggi consentono loro, oggettivamente, di trarre vantaggio dal Covid-19 nella competizione industriale con l’Italia? E dopo una tale ammissione cosa potrebbero vendere questi signori sul mercato del consenso?

Ma questi son problemi loro. Che i morti seppelliscano i morti. Non c’è più tempo. La gente è chiusa in casa e assiste impotente alla più gigantesca perdita di valore dal Dopoguerra. Il “Decreto Liquidità” è un annuncio, poco più. In Germania e in Francia, invece, i governi hanno già messo i soldi nei conti correnti delle aziende.

Chi governa, chi ha questa alta responsabilità, in un’ora della Storia, se c’è, se è nel mondo reale, batta un colpo, per favore… O forse Mattarella? Mattarella!

Foto Ansa