È ora di affrontare lo strapotere di Big Tech

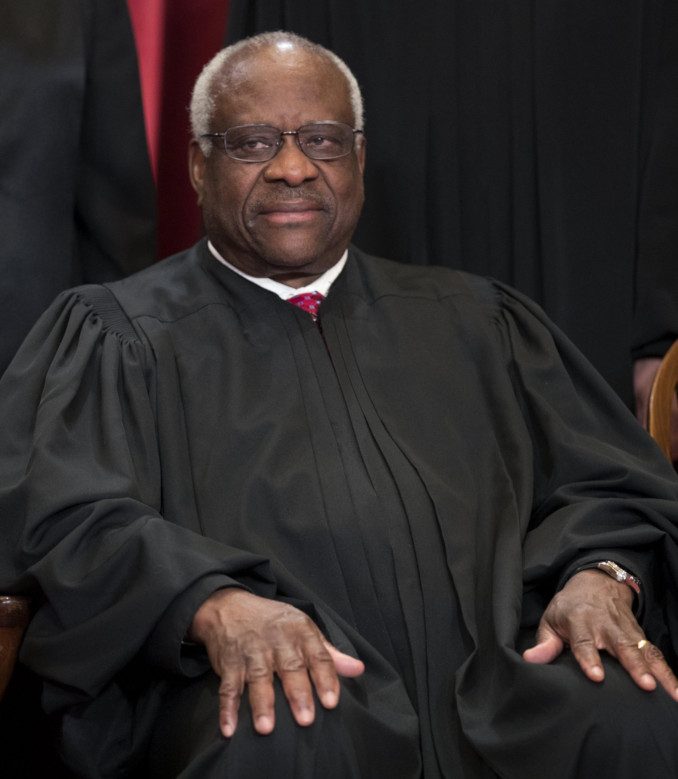

Pubblichiamo qui sotto in una nostra traduzione i passaggi principali della “concurring opinion” firmata lunedì 5 aprile dal giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Clarence Thomas nell’ambito del ricorso contro la decisione dell’allora presidente Donald Trump di bloccare alcuni utenti di Twitter (i fatti risalgono al 2017). La causa, infine respinta dal massimo organo della giustizia americana, contestava che Trump, all’epoca pubblico ufficiale, potesse arrogarsi il diritto di bannare chicchessia, impedendo ai commenti degli interessati di apparire nel feed “presidenziale”: secondo i ricorrenti – e secondo la Corte d’appello distrettuale per il Secondo Circuito, che nel grado inferiore di giudizio aveva dato loro ragione – si configurava una violazione della libertà di parola tutelata dal Primo Emendamento della Costituzione americana.

La motivazione sostanziale che ha spinto la Corte suprema ad annullare la sentenza è il fatto che Trump non è più in carica, e per di più lui stesso nel frattempo è stato bannato permanentemente da Twitter, dunque non esiste più la materia della controversia. Il giudice Clarence Thomas condivide il verdetto della maggioranza della Corte, tuttavia ha voluto esporre – è proprio questa la funzione del “parere conforme” (concurring opinion) – ulteriori e diverse ragioni per l’abrogazione della sentenza del Secondo Circuito.

Il testo integrale del parere del giudice Thomas è liberamente accessibile nel sito della Corte suprema Usa, con tutte le note e i riferimenti legali e giurisprudenziali che qui sono stati espunti. I lettori di Tempi potranno constatare come, in diversi passaggi, l’argomentazione del magistrato si avvicina a quanto scritto su queste colonne, per esempio, da Carlo Lottieri a proposito del confine labile tra privato e pubblico nel caso dei social network; o da Marco Lombardi riguardo alla necessità di non lasciare alla mercé delle preferenze di pochi privati uno spazio, i social media, divenuto di fatto una pubblica piazza. «Presto non avremo altra scelta che affrontare il tema di come applicare le nostre dottrine giuridiche a infrastrutture informative ad alto tasso di concentrazione e possedute da privati come le piattaforme digitali», scrive Clarence Thomas.

Nel suo parere il giudice, nominato da George Bush padre, fornisce un autorevolissimo assist – il più autorevole possibile negli Stati Uniti – ai tanti media ed esponenti del mondo conservatore che negli ultimi anni hanno avuto più di un motivo per lamentarsi dell’enorme potere di censura di fatto concesso a Big Tech (si veda, per limitarci a un esempio recente, il caso del libro di Ryan T. Anderson in difesa del matrimonio ritirato da Amazon).

Thomas infatti in sostanza ribalta il quesito sottoposto alla Corte: l’argomento dei ricorrenti è che un pubblico ufficiale non può censurare o bannare nessuno sui social, poiché i suoi profili sono di fatto pubblici forum e in quanto tali resi “indisponibili” dalla Costituzione; ma proprio la decisione unilaterale di bannare Trump da parte di Twitter, ragiona Thomas (come già Tempi), dimostra che è Twitter, molto più di Trump, a disporre di un potere di controllo di fatto extracostituzionale sul rapporto tra i cittadini e il presidente.

Insomma, chi ama la libertà ha di che riflettere con la concurring opinion del giudice Clarence Thomas. Persino Repubblica, giornale non certo trumpiano, dice che tutto questo riguarda anche noi, e non riesce a schierarsi a priori contro l’argomentazione di Thomas.

* * *

Quando una persona pubblica un messaggio su Twitter, la piattaforma consente di default ad altri di ripubblicare (ritwittare) il messaggio o rispondere ad esso o ad altre repliche in un apposito thread di commenti. L’utente che ha prodotto il messaggio originale può “bloccare” manualmente per altri la possibilità di ripubblicare o rispondere.

Donald Trump, allora presidente degli Stati Uniti, ha bloccato diversi utenti impendendo loro di interagire con il suo profilo Twitter. Questi hanno fatto causa. [La Corte d’appello distrettuale per] il Secondo Circuito ha ritenuto che i thread di commenti fossero un “pubblico forum” e che l’allora presidente Trump abbia violato il Primo Emendamento utilizzando il suo potere di controllo del profilo Twitter per bloccare i ricorrenti dall’accedere ai thread di commenti. […] Ma Trump aveva solo un controllo limitato del profilo; Twitter ha rimosso permanentemente il profilo dalla piattaforma.

A causa del cambio nell’amministrazione presidenziale, la Corte suprema correttamente annulla la decisione del Secondo Circuito […]. Io scrivo in separata sede per osservare che questa causa evidenzia la principale difficoltà giuridica che circonda le piattaforme digitali, ossia il fatto che raramente è semplice applicare vecchie dottrine giuridiche a nuove piattaforme digitali. I convenuti, per esempio, hanno ragione che alcuni aspetti del profilo di Trump ricordano un pubblico forum protetto dalla Costituzione. Ma appare alquanto strano sostenere che sia un forum governativo una cosa su cui una società privata possiede illimitata autorità di intervento.

La disparità tra il potere di controllo di Twitter e quello di Trump è a dir poco evidente. Trump ha impedito a diverse persone di interagire con i suoi messaggi. Twitter ha impedito a Trump non solo di interagire con qualche utente, ma lo ha rimosso dall’intera piattaforma, con ciò impedendo a tutti gli utenti di Twitter di interagire con i suoi messaggi. Secondo i propri termini di servizio, Twitter può rimuovere qualunque persona dalla piattaforma – compreso il presidente degli Stati Uniti – «in qualunque momento e per qualunque o nessuna ragione».

Questa non è la prima né l’unica causa che solleva questioni riguardo alle piattaforme digitali. Mentre il presente caso riguarda un ricorso contro un pubblico ufficiale, la Corte oggi respinge giustamente un diverso appello che accusa tali piattaforme digitali, non singoli individui su tali piattaforme, di violare le leggi sui luoghi pubblici, il Primo Emendamento e le leggi antitrust […]. I ricorsi evidenziano due fatti importanti. Le odierne piattaforme digitali offrono vie d’accesso per quantità di opinioni storicamente senza precedenti, ivi comprese le opinioni di esponenti del governo. Senza precedenti è anche tuttavia il potere di controllo di tanta libertà di opinione concentrato nelle mani di pochi privati. Presto non avremo altra scelta che affrontare il tema di come applicare le nostre dottrine giuridiche a infrastrutture informative ad alto tasso di concentrazione e possedute da privati come le piattaforme digitali.

I

A livello superficiale, alcuni aspetti del profilo Twitter di Trump ricordavano quelli di un pubblico forum. […] Trump usava spesso il profilo per esprimersi in termini ufficiali. E, in quanto ufficiale del governo, ha scelto di rendere pubblicamente accessibili i thread dei commenti del suo profilo, permettendo a qualunque utente Twitter – esclusi quelli da lui bloccati – di rispondere ai suoi post.

Ciò nonostante, la conclusione del Secondo Circuito che il profilo di Trump fosse un pubblico forum è in contraddizione, tra le altre cose, con la nostra descrizione dei forum pubblici come «spazi controllati dal governo». […] Qualunque potere di controllo che Trump esercitasse sul suo profilo impallidiva decisamente al cospetto della facoltà di Twitter di rimuovere il profilo «in qualunque momento e per qualunque o nessuna ragione». Esattamente quello che ha fatto Twitter esercitando la sua autorità.

Poiché il potere incontrastato sul profilo si trovava nelle mani di un privato, la dottrina del Primo Emendamento potrebbe non trovare applicazione. […]

A

Se una parte del problema è il potere di controllo privato e concentrato in poche mani su contenuti online e piattaforme aperte al pubblico, allora una parte della soluzione potrebbe trovarsi nelle dottrine giuridiche che limitano il diritto di esclusione da parte di aziende private. Storicamente, almeno due legislazioni hanno posto limiti al diritto di esclusione da parte di società private. Innanzitutto, il nostro ordinamento e il suo predecessore britannico sottopongono da tempo alcune imprese, chiamate vettori comuni, a norme particolari, tra cui il requisito generale di servire tutti i potenziali clienti. […]

In secondo luogo, i governi hanno limitato il diritto di esclusione da parte delle imprese nei casi in cui tali imprese siano luoghi pubblici. Questo concetto – legato alla legge sui vettori comuni – si applica alle aziende che si offrono al pubblico ma non sono “vettori” di merci, di passeggeri o di comunicazioni. […]

B

[…] C’è una tesi corretta secondo la quale alcune piattaforme digitali sono sufficientemente simili a vettori comuni o luoghi pubblici da poter essere regolate nello stesso modo.

1

Le piattaforme digitali che si offrono al pubblico richiamano in molti modi i tradizionali vettori comuni. Ancorché digitali invece che fisiche, esse sono reti di comunicazione e “trasportano” informazioni da un utente all’altro. […]

L’analogia con i vettori comuni è ancora più evidente per le piattaforme digitali che posseggono una quota di mercato dominante. Simile alle utility, le attuali piattaforme digitali dominanti derivano molto del proprio valore dalla dimensione della rete. Internet ovviamente è una rete. Ma queste piattaforme digitali sono reti all’interno di tale rete. Il grosso del valore della suite di applicazioni di Facebook risiede nel fatto che la utilizzano 3 miliardi di persone. La ricerca Google – con una quota di mercato del 90 per cento – ha un valore rispetto ad altri motori di ricerca perché la utilizza un maggior numero di persone, con ciò producendo dati che l’algoritmo di Google usa per raffinare e migliorare i risultati di ricerca. Questi effetti di rete consolidano le società in questione. In una situazione ordinaria, i margini astronomici di profitto di queste piattaforme – l’anno scorso Google ha incamerato in totale 182,5 miliardi di dollari, 40,3 miliardi di utile netto – stimolerebbero nuovi concorrenti a entrare nel mercato. Il fatto che queste società non abbiano competitor paragonabili indica che il settore industriale potrebbe avere barriere di fatto all’ingresso.

Per la verità, molte delle attività di internet derivano il proprio valore da effetti di rete. Ma le piattaforme digitali dominanti sono diverse. A differenza delle sfere digitali decentrate, come ad esempio il protocollo e-mail, il potere di controllo di queste piattaforme è altamente concentrato. Sebbene entrambe siano società ad azionariato diffuso, Facebook è controllata da una persona (Mark Zuckerberg) e Google da due (Larry Page e Sergey Brin). L’e-mail non è controllata da un gruppo ristretto di persone.

Proprio come nel caso delle utility, tale concentrazione dà ad alcune piattaforme digitali un enorme potere di controllo sulla libertà di espressione. Quando un utente ancora non sa esattamente dove trovare qualcosa in internet – raramente gli utenti lo sanno – nel 90 per cento dei casi Google fa da tramite fra quell’utente e l’altrui espressione. Può sopprimere contenuti deindicizzando o penalizzando un risultato di ricerca, oppure sviare gli utenti da determinati contenuti alterando manualmente la funzione di completamento automatico. […] Con mezzi simili Facebook e Twitter possono restringere parecchio il flusso di informazioni delle persone. E Amazon, in quanto distributore di una netta maggioranza degli e-book e di metà dei libri cartacei, può infliggere conseguenze catastrofiche agli autori, per esempio bloccando un annuncio.

Non cambia nulla il fatto che queste piattaforme non siano il solo mezzo per diffondere opinioni o informazioni. Una persona può sempre scegliere di evitare il ponte a pedaggio o il treno e attraversare a nuoto il Charles River o percorrere a piedi la Pista dell’Oregon. Ma nello stabilire se una società eserciti un potere di fatto sul mercato, quel che conta è se le alternative siano paragonabili. E nulla lo è rispetto a molte piattaforme digitali di oggi.

Se l’analogia tra i vettori comuni e le piattafome digitali è corretta, allora ci si presenta una risposta plausibile agli utenti insoddisfatti delle piattaforme che desiderano non essere bloccati: limitare per legge il iritto all’esclusione da parte delle piattaforme. Quando il potere di controllo unilaterale delle piattaforme sarà limitato, allora il profilo di un rappresentante del governo inizierà a somigliare di più a uno «spazio controllato dal governo». […]

Questa analisi può contribuire a spiegare l’intuizione del Secondo Circuito per cui parte del profilo Twitter di Trump rappresentava un pubblico forum. Ma tale intuizione ha dei problemi. Primo: se il potere di mercato è un presupposto per i vettori comuni (come suggeriscono alcuni studiosi), agli atti non c’è alcuna valutazione del potere di mercato di Twitter. Secondo è più importante problema: né la Corte d’appello né i convenuti hanno identificato alcun regolamento che impedisca a Twitter di rimuovere un profilo per altri aspetti assimilabile a uno «spazio controllato dal governo».

2

Se anche le piattaforme digitali non fossero sufficientemente simili ai vettori comuni, i legislatori potrebbero comunque avere la facoltà di trattarle come luoghi pubblici. Sebbene le definizioni varino a seconda delle giurisdizioni, normalmente una società è uno spazio pubblico se offre «alloggio, cibo, intrattenimento o altri servizi al pubblico… in generale». […] Twitter e altre piattaforme digitali presentano somiglianze con tale definizione. Anche questo può spiegare l’intuizione del Secondo Circuito. […] Di nuovo, una dottrina, come quella sui luoghi pubblici, che riduce il potere di una piattaforma di rimuovere unilateralmente un profilo governativo può corroborare la tesi per cui un profilo è davvero controllato dal governo e finisce per rappresentare un pubblico forum. […] Tuttavia nessuna delle parti ha identificato alcuna restrizione relativa ai luoghi pubblici che sia applicabile qui.

II

Le somiglianzhe tra alcune piattaforme digitali e i vettori comuni o gli spazi pubblici potrebbero offrire ai legislatori forti argomenti a favore di una analoga regolazione nei confronti delle piattaforme digitali. […] Ciò è vero soprattutto in quanto i limiti di spazio sulle piattaforme digitali sono praticamente inesistenti (a differenza che nelle società via cavo), e dunque una normativa che limiti il diritto all’esclusione da parte delle piattaforme digitali può non impedire in maniera significativa alla piattaforma di esprimersi. […] Tuttavia non sembra che il Congresso abbia approvato normative di questo tipo. Al contrario, ha garantito alle piattaforme digitali «immunità da determinati tipi di cause legali» in relazione ai contenuti che distribuiscono, ma non ha imposto loro responsabilità corrispondenti, come la non discriminazione, che avrebbero un’importanza qui. […]

* * *

La Corte del Secondo Circuito temeva che l’allora presidente Trump avesse limitato la libertà di espressione utilizzando le funzioni che Twitter gli metteva a disposizione. Ma se lo scopo è assicurare che la libertà di espressione non sia soffocata, allora la preoccupazione più evidente devono necessariamente essere le stesse piattaforme digitali. Come ha chiarito Twitter ,il diritto di limitare la libertà di espressione si trova alla massima potenza nelle mani delle piattafome digitali private. Il grado di interesse che tale potere suscita rispetto ai propositi del Primo Emendamento e il punto fino al quale esso può essere legalmente modificato sollevano questioni importanti. Questo ricorso, purtroppo, non ci offre l’opportunità di affrontarle.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!