Articolo tratto dal numero di giugno 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.

C’era una volta la Somalia ex colonia italiana, i cui presidenti risiedevano a Villa Somalia di Mogadiscio, già sede dei governatori coloniali; dove ministri e uomini della sicurezza si formavano all’Accademia militare di Modena o alla Scuola ufficiali carabinieri di Firenze; dove l’Italia, dopo avere avuto il paese in amministrazione fiduciaria per dieci anni (1950-1960) dalle Nazioni Unite per accompagnarlo all’indipendenza, spendeva in aiuti pubblici allo sviluppo 1.500 miliardi delle vecchie lire nel giro di dieci anni (1981-1990), e dove a Villa Italia, la nostra ambasciata, si progettavano i destini del paese.

Quella Somalia non c’è più, inghiottita dalla fallita transizione dopo la caduta del presidente dittatore Siad Barre nel 1991; al suo posto ve ne sono tre, e di queste tre quella che più ebbe l’impronta italiana oggi è un territorio a macchie di leopardo: zone controllate dal governo federale, zone controllate dai terroristi islamisti di Al Shabaab e zone contese fra gli uni e gli altri.

Non c’è più la vecchia Mogadiscio italiana e al suo posto c’è una città dove l’ospedale più importante si chiama Erdogan, l’ambasciata più grande di tutte è quella della Turchia (mentre quella italiana è barricata dentro al perimetro dell’aeroporto internazionale), mille studenti somali frequentano scuole turche di élite della Fondazione Marif (strappate al movimento Gülen che le aveva fondate dopo il fallito golpe del 2016), il porto e l’aeroporto sono gestiti da società turche (lbayrak e Favori). Sono turche l’Agenzia per la gestione delle emergenze (Afad) che fornisce medicinali, equipaggiamenti sanitari e aiuti umanitari, la Mezzaluna rossa che si occupa dei servizi sociali, della sanificazione dell’acqua, della riparazione e della pulizia delle strade e della raccolta dei rifiuti, il Direttorato per gli affari religiosi (Diyanet) che garantisce l’istruzione religiosa e copre le spese degli studenti che proseguono gli studi in Turchia. Il nome più in voga quando nasce una bambina è “Istanbul” e dal 2017 il principale centro di addestramento militare (4 chilometri quadrati di superficie), in grado di formare diecimila uomini all’anno, è quello costruito e gestito dalle Forze armate turche, costato ad Ankara 50 milioni di dollari.

Capito perché per la liberazione di Silvia Romano, rapita in Kenya ma poi ceduta agli Al Shabaab somali, i nostri agenti dell’Aise hanno avuto bisogno dell’aiuto dei Servizi segreti turchi?

La Somalia non è l’unico paese del Corno d’Africa dove la presenza dei paesi europei che colonizzarono questa area (Italia e Regno Unito, e in misura minore Francia) è stata soppiantata non solo dalla Cina (notizia ormai vecchia), ma da altre potenze emergenti. Ricordate Assab, primo acquisto coloniale dell’Italia unificata (1882, rivenduta al governo dalla compagnia privata Rubattino che l’aveva acquistata nel 1869) e primo nucleo della prima colonia italiana in Africa, l’Eritrea (1890)? Adesso è diventata una base e un porto militare controllato dagli Emirati Arabi Uniti (Eau), affollato di navi da guerra, cacciabombardieri e truppe di terra pronte per l’impiego nello Yemen, che guarda dall’altra sponda del mar Rosso. Un altro porto sotto controllo emiratino in una terra che fu italiana è quello di Bosaso nel Puntland, uno dei tre pezzi in cui si è spaccata la Somalia nel 1991; nell’adiacente ex Somalia britannica, che fu ricongiunta alla Somalia italiana al momento dell’indipendenza e poi si staccò nel ’91, gli Emirati dispongono da tre anni di un’altra base militare portuale a Berbera.

Più a nord, sulla costa meridionale del Sudan, il porto di Suakin è al centro di una controversia internazionale: prima del cambio di regime a Khartoum il Qatar aveva firmato un accordo per la riabilitazione del porto e la Turchia per qualcos’altro che assomigliava molto all’installazione di una base militare, proprio in faccia alle coste dell’Arabia Saudita; il progetto ora è congelato.

Alla fine della fiera l’Italia (che pure addestra poliziotti e soldati somali nel contesto di programmi multilaterali) si deve accontentare di uno strapuntino a Gibuti, nell’ex Somalia francese. Ma lì è più facile elencare i paesi stranieri che non hanno una base militare che non quelli presenti. Oltre alla Francia, che per ragioni storiche di basi sul posto ne ha tre, una a testa tocca a Stati Uniti (che la usa per bombardare gli Shabaab coi droni), Cina, Giappone, Germania, Italia e Spagna. In lista d’attesa c’è l’Arabia Saudita, che diventerebbe così l’ottavo stato straniero a mettere piede a Gibuti, paese desertico grande come la Sardegna, che vive degli affitti delle basi militari straniere e dei dazi portuali.

Miliardi di dollari in aiuti

I nuovi arrivati hanno spodestato le vecchie potenze coloniali e se la giocano alla pari con la Cina: le statistiche del 2017 dicono che gli Eau hanno esportato merci per 781 milioni di dollari alla Somalia e 76 milioni all’Eritrea, mentre la Cina si è dovuta accontentare di 473 milioni in Somalia e 42 milioni in Eritrea; in Etiopia la Cina è il paese col più forte investimento diretto con 4 miliardi di dollari finora, ma al secondo posto c’è la sorprendente Turchia con 2 miliardi (l’Italia, che pure volle Addis Abeba nell’impero, è staccata con l’equivalente di 634 milioni di dollari). Secondo il think tank olandese Clingendael Institute fra il 2000 e il 2017 i paesi del Golfo (Arabia Saudita, Eau, Qatar) hanno investito 13 miliardi di dollari nel Corno d’Africa, soprattutto in Sudan e in Etiopia. Il Qatar da solo ha investito 3,7 miliardi di dollari in Sudan. Poi c’è il fatto che i cinesi fanno molto ma non regalano niente, mentre gli arabi, quando hanno in mente una strategia, sanno essere molto generosi. Quando nell’aprile 2018 Abiy Ahmed, futuro premio Nobel per la pace, è diventato primo ministro dell’Etiopia e ha trovato la cassa vuota e tanti debiti in scadenza, non ha potuto fare altro che indire una questua internazionale. Hanno risposto gli Emirati, che hanno depositato 1 miliardo di dollari cash nei forzieri della Banca centrale etiopica e si sono impegnati per altri 2 miliardi in aiuti e in investimenti; l’anno scorso il Qatar si è offerto di pagare e costruire due autostrade in Somalia, la Mogadiscio-Afgoye e la Mogadiscio-Jowhar, per un importo di 200 milioni di dollari senza preoccuparsi del fatto che attraverseranno territori infestati dagli Al Shabaab; nel 2018 lo stesso Qatar aveva versato al governo somalo aiuti per 385 milioni di dollari. Il paese che ha ricevuto la maggior quantità di “donazioni” dalle monarchie del Golfo è senz’altro il Sudan: nel 2014 il Qatar ha iniettato 1 miliardo di dollari nella Banca centrale sudanese, l’anno dopo la stessa cifra arrivava dall’Arabia Saudita; nel marzo 2018 era il turno degli Eau di versare 1,4 miliardi di dollari, e infine il botto l’anno scorso durante le trattative per la transizione dopo la caduta del presidente Omar al-Bashir: un pacchetto congiunto di 3 miliardi di aiuti, 500 milioni dei quali cash, da parte di Eau ed Arabia Saudita. La Turchia non ha voluto essere da meno degli arabi, e fra il 2011 e il 2017 ha riversato sulla Somalia 1 miliardo di dollari di aiuti – almeno così afferma il governo turco.

Approccio umanitario e economico

Perché queste crescita esponenziale della presenza della Turchia e dei paesi arabi del Golfo nel Corno d’Africa nel giro di una dozzina di anni? Le ragioni sono varie, e sono andate accumulandosi. Nel 2008, all’indomani della crisi alimentare che aveva fatto impennare i prezzi in tutto il mondo, i paesi del Golfo si affrettarono ad acquistare migliaia di ettari di terreni agricoli soprattutto nel Sudan e in Etiopia per garantirsi la sicurezza alimentare. Negli anni successivi si sono dispiegate strategie nazionali. Nel 2011 Erdogan è stato il primo capo di governo non africano a visitare Mogadiscio a vent’anni dalla visita di George W. Bush, al culmine di una carestia che stava mettendo in ginocchio la Somalia già lacerata da vent’anni di guerra civile; lo scopo della visita e dei generosi programmi di aiuti umanitari che la accompagnavano era propagandistico: avvalorare l’immagine di Recep T. Erdogan come il vero paladino della causa dei musulmani poveri e oppressi di tutto il mondo. Successivamente l’approccio umanitario ha rivelato opportunità economiche, e queste sono sfociate in una prospettiva geopolitica sulla quale Ankara si è tuffata a pesce. Più antico il coinvolgimento dell’Arabia Saudita nel Corno d’Africa, all’insegna dell’attivismo anticomunista negli anni della Guerra fredda: re Feisal e re Khalid finanziarono e armarono governi e ribelli in funzione antisovietica in Sudan, Somalia ed Eritrea; più recentemente l’impegno saudita si è rinnovato in funzione anti-iraniana: fra il 2013 e il 2016 Riyadh non solo ha convinto Eritrea e Sudan a rompere i solidi ponti che fino a quel momento li univano a Tehran, ma ha anche ottenuto la partecipazione di eritrei e sudanesi alle operazioni militari nello Yemen contro i ribelli houthi, armati e sostenuti dall’Iran.

Per gli Eau l’impegno nel Corno d’Africa è nato come necessità di diversificare e mantenere competitiva la propria offerta nel campo della logistica e dei trasporti marittimi. La DP World, la società di Dubai che gestisce 70 milioni di container all’anno e ha un fatturato di 8,5 miliardi di dollari, ha firmato il suo primo contratto nell’area nel 2006 per sviluppare il porto di Doraleh a Gibuti. Su Assab, Bosaso e Berbera gli Emirati hanno messo gli occhi anzitutto per ragioni di sviluppo commerciale, quelle militari e strategiche sono venute dopo. Infine il Qatar fino al 2011 si era ritagliato il ruolo di mediatore dei conflitti nell’area: importante il suo ruolo negli accordi che misero fine ai massacri del Darfur (2011) e l’anno prima alla crisi fra Eritrea e Gibuti per una controversia di confine. Le cose sono cambiate per tutti proprio nel 2011, l’anno delle Primavere arabe. I paesi del quartetto sopra elencato si sono divisi fra quelli che appoggiavano le proteste popolari in vista del passaggio del potere a partiti islamisti, cioè Turchia e Qatar, e quelli che appoggiavano le proteste solo quando mettevano in difficoltà regimi e partiti filo-iraniani (Siria ed Hezbollah in Libano) ma erano preoccupati che i cambi di regime in corso non portassero al governo i Fratelli Musulmani o forze ad essi affini: tale era la posizione di Arabia Saudita ed Eau. Questa dicotomia si è riverberata sul Corno d’Africa soprattutto a partire dal giugno 2017, la data in cui i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno isolato e sottoposto ad embargo il Qatar per le sue posizioni filo-iraniane e filo-Fratelli musulmani, e soltanto l’invio di 5 mila soldati turchi e il rafforzamento della base militare che la Turchia aveva installato a Doha in base a un accordo del 2014 hanno scongiurato l’invasione dell’emirato da parte dei suoi più potenti vicini.

Tutti contro tutti

Da quel momento la concorrenza virtuosa fra paesi musulmani per pacificare e sviluppare economicamente il Corno d’Africa si è trasformata in un braccio di ferro fra due alleanze (Arabia Saudita ed Eau, più Egitto contro Turchia e Qatar) che ai paesi della regione chiedevano di schierarsi o di qua o di là. Evidentemente questo rischia di scatenare conflitti locali in stati estremamente fragili, dove per paesi ricchi è facile reclutare leader e manovalanza a supporto della propria politica estera. Il paese più a rischio in questa prospettiva è senz’altro la Somalia, dove nonostante i tentativi del governo di Mogadiscio di mantenersi neutrale fra le due coalizioni nemiche a nessuno sfugge la partizione fra un governo federale nel sud che dipende dagli aiuti militari ed economici di Turchia e Qatar e le due regioni separatiste del nord ormai sotto l’egida degli Emirati, che hanno rotto i rapporti col governo federale dopo che nell’aprile 2018 le autorità hanno sequestrato quasi 10 milioni di dollari in contanti non dichiarati da un aereo emiratino atterrato nella capitale. Ma anche nel sud formalmente dipendente dal governo federale partiti e leader politici fanno sentire la loro voce contro l’allineamento di Mogadiscio alla coalizione turco-qatarina: nel marzo scorso Ahmed Madobe, presidente della regione di Juba, ha intimato a Qatar e Turchia di non finanziare e addestrare più un esercito somalo federale che sarebbe utilizzato più per reprimere le forze regionali che per combattere gli Al Shabaab.

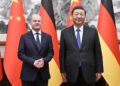

Foto Ansa