Articolo tratto dal numero di gennaio 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.

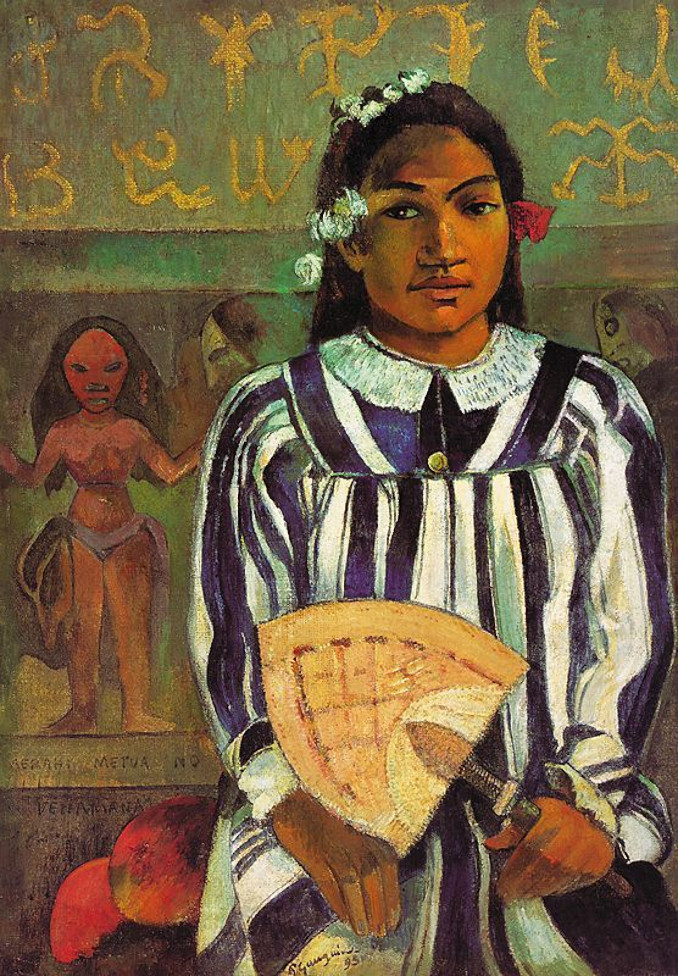

Londra, National Gallery. Là dove tutta la bella gente guarda i quadri e si domanda che avrà scritto il Times, oggi un’audioguida chiede allo spettatore: «È ora di smettere una volta per tutte di ammirare Gauguin?». Quel pedofilo, misogino, colonialista predatore bianco di Paul Gauguin che «intraprese numerose relazioni con giovani ragazze, “sposandone” due da cui ebbe figli» e «senza dubbio sfruttò la sua posizione privilegiata di uomo occidentale per ottenere la massima libertà sessuale».

Non sono tuoni e fulmini di un prete, è solo il testo di uno dei pannelli della mostra “Gauguin Portraits”, trasmigrata da Ottawa a Londra per offrire massima trasparenza sul pittore francese che visse a Tahiti tra il 1891 e il 1893 incarnando le «fantasie misogine dell’Europa coloniale sulle donne polinesiane». Per la National Gallery che ha collaborato alla realizzazione del progetto in sinergia con il museo canadese, è giunto il momento di dire la verità su quello che il Telegraph ha ribattezzato «Harvey Weinstein del XIX secolo». E chiederci se oggi è possibile «amare il lavoro di artisti di cui detestiamo il comportamento».

Da quando la censura è zuppetta quotidiana, i musei hanno iniziato a surfare l’onnivoro ciclone della colpa e del pentimento collettivo che tanto va per la maggiore anche nel mondo del cinema, della letteratura, sui social e a mezzo stampa. Castrando, con adesione impiegatizia all’agendina valoriale del XXI secolo, la storia dell’arte. Certo, il New York Times lo scrive meglio: «In un’epoca di accresciuta sensibilità pubblica nei confronti di questioni di genere, razza e colonialismo, i musei hanno il dovere di rivalutare la sua eredità». Di Gauguin, ma non solo.

L’anno scorso alla Manchester Art Gallery è stato rimosso il quadro Ila e le Ninfe del pittore preraffaellita John William Waterhouse: al posto delle ninfe discinte e dipinte nel 1896 un avviso che spiega che quello spazio verrà lasciato vuoto «per stimolare le conversazioni» sulla scia dei dibattiti scatenati dai movimenti contro le molestie Time’s Up e #MeToo. L’anno prima era stata lanciata una petizione per rimuovere dal Metropolitan Museum of Art Thérèse Dreaming, olio del 1938 dell’artista Balthus che è valso all’istituzione newyorkese l’accusa di promozione di pedofilia e voyeurismo.

Nel pantheon dei sex offender è finito ovviamente anche Egon Schiele, e non per i suoi celebri nudi, già oggetto di memorabile censura vittoriana a Londra: nel centenario della sua morte il Museum of Fine Arts di Boston ha ritenuto opportuno avvisare il pubblico, tramite apposite didascalie, che l’esponente assoluto del primo espressionismo viennese fu accusato di molestie e maltrattamenti.

Sì perché non basta più pretendere la censura delle mutande a vista della piccola Thérèse, le liturgie del politicamente corretto si evolvono, ogni museo social justice warrior ha le sue. Il Ludwig Museum di Colonia ha riesumato dai magazzini, dopo quattro anni di oblio, un quadro di Otto Mueller: Due zingare con gatto. L’opera, del 1927, è stata posizionata in una sala dove viene proiettato il documentario Att vara zigenare di Peter e Zsóka Nestler sul genocidio dei sinti e dei rom, perché «come museo, non possiamo cambiare le opere, né rappresentazioni razziste né titoli razzisti. Ma possiamo indicare la violenza sociale e l’oppressione che le opere d’arte riflettono o infliggono». E fa niente se «l’arte degenerata» di Mueller subì la censura dei nazisti: l’ossessione per l’utilizzo di quel termine, “zingare”, e l’opera in odore di sessismo e razzismo merita il contrappasso nel XXI secolo.

Lo stesso contrappasso subìto da Gauguin a Ottawa, dove il museo si è premurato di “contestualizzare” i titoli di alcune opere al fine di «evitare un linguaggio culturalmente insensibile»: per esempio spiegando sotto a Head of a Savage, Mask che le parole “selvaggio” e “barbaro”, «considerate offensive oggi, erano di uso comune al tempo di Gauguin». A prendere l’arte alla lettera ci hanno pensato anche i “colleghi” di Gauguin: per riparare alla reificazione delle donne e al loro anonimato nei titoli delle opere, l’artista samoana Tyla Vaeau ha prodotto il ciclo fotografico “Dee e Dallas Do Gauguin”, sostituendo ai volti senza nome del pittore francese quelli di sua sorella e dei suoi amici. E l’artista afroamericano Kehinde Wiley ha realizzato una nuova serie di tele su Tahiti per liberare dallo sciovinismo di Gauguin i Mahu, comunità “non binaria” che rappresenta il “terzo genere” in Polinesia.

Caravaggio era un assassino

In pieno melodramma da igiene delle eredità è piombato anche il Museo reale dell’Africa Centrale a Tervuren, periferia di Bruxelles: «Ci assumiamo le nostre responsabilità affermando che, da oltre 60 anni, abbiamo diffuso un’immagine di un modo di pensare occidentale superiore alle culture africane», ha dichiarato il direttore del museo Guido Gryseels, che sulla scia dell’operazione “Regolazione della terminologia coloniale” inaugurata al Rijksmuseum di Amsterdam (che ha modificato il titolo di centinaia di opere per evitare parole scorrette come “negro”, “selvaggio” e “schiavo”, “indiano” , “eschimese”, “maomettano”, “nano”) ha avviato la decolonizzazione in chiave antirazzista del Museo oggi candidato «a diventare un nuovo ponte con l’Africa».

Il Musée d’Orsay di Parigi lo scorso anno ha riparato a secoli di razzismo con una mostra intitolata “Le modèle noir” per ridare nome e visibilità ai neri, «grandi dimenticati nella storia della modernità» che sono stati i modelli di pittori, scultori, fotografi dall’abolizione della schiavitù in Francia ai giorni nostri, procedendo «dallo stereotipo all’individuo, dall’ignoranza al riconoscimento»: «Sappiamo che si rivolse al modello Joseph, originario di Haiti», si spiega in riferimento a Théodore Géricault. «Per la sua opera iconica, La zattera della Medusa, Joseph incarna il marinaio a torso nudo che sventola, sollevandosi su una botte, il fazzoletto dell’ultima speranza collettiva».

Di Joseph che sventolano il fazzoletto della speranza di chi è stato travolto dalla fregata politicamente corretta invece non si hanno notizie. L’isterica spedizione colonialista di un’élite culturale che non sa cosa farsene dell’arte, se non usarla per medicare con il senso di colpa per le malattie del passato quelle del presente, fa più prigionieri di un algoritmo del Terzo Reich. La domanda non è se siamo ancora liberi di amare Gauguin (e Caravaggio, che frequentò prostitute, cercò risse, si macchiò di omicidio? E Picasso, che spingeva le donne al suicidio, alla pazzia?). Ma cosa freni l’avverarsi della frode distopica in cui la cultura procede contro se stessa.

Sullo stesso tema, leggi anche l’intervista a Vittorio Sgarbi.