Doninelli: «Servono avventure, grandi personaggi e un po’ di erotismo. Non interpretazioni cattoliche della realtà»

Ma è proprio vero che gli artisti «pagani» raccontano storie migliori dei cristiani? Sulla scia di un’intervista di Avvenire alla sceneggiatrice americana, Barbara Nicolosi, tempi.it ha girato questa domanda allo scrittore italiano Luca Doninelli, che ha più di un dubbio: «Mi sembra uno pseudo-problema».

Ma è proprio vero che gli artisti «pagani» raccontano storie migliori dei cristiani? Sulla scia di un’intervista di Avvenire alla sceneggiatrice americana, Barbara Nicolosi, tempi.it ha girato questa domanda allo scrittore italiano Luca Doninelli, che ha più di un dubbio: «Mi sembra uno pseudo-problema».

Perché?

A parte il fatto che il senso religioso appartiene a tutti gli uomini, c’è anche da tener conto che nel XX secolo la cultura nel suo orientamento generale è stata fortemente anticattolica, e che il suo modo di presentarci gli artisti spesso non coincideva con la loro realtà. Esisteva uno schema prestabilito, un’immagine prestampata dell’Artista Moderno (libero, spregiudicato, irriverente, spesso asociale ecc.) cui fu opposta l’immagine dell’Intellettuale Cattolico. Ma la realtà il più delle volte se la ride di questi santini. L’esempio di Andy Warhol è macroscopico, ma non è affatto l’unico: Warhol era credente e praticante, ma questo non si dice, perché non coincide con l’immagine dell’Artista Moderno che dovrebbe incarnare. Perciò ricordiamoci che esistono molti più artisti cristiani di quanto si pensi. Personalmente, non m’interessa sapere se uno scrittore si dichiara cattolico o islamico o ateo o hoolygan: leggo semplicemente quello che scrive e dopo averlo letto continuo a fregarmene delle etichette. Bisogna leggere e scrivere i libri, e basta. Se cominci a entrare nel giochetto cattolico/non cattolico sei fritto.

Dice Nicolosi: «Una moderna eresia nella Chiesa di oggi è l’impulso a essere innocui. Va bene essere prudenti, ma spesso sembriamo degli stoppini bagnati. Siamo così attenti a essere gentili e non-offensivi che alla fine non diciamo nulla che valga la pena di stare a sentire». Vale anche per la letteratura?

La letteratura non dovrebbe stare in nessun recinto. E non dovrebbe nemmeno darsi un tono, molle o duro che sia, del tipo fino ad ora siamo stati buoni, d’ora in poi faremo i duri. Sarebbe la stessa cosa. È vero che la critica letteraria e la teoria sono tramontate, e che perciò siamo più esposti rispetto a 30 anni fa all’influsso di chi ha più potere nel mondo culturale. Però se i cattolici si chiudono nel recinto dei buoni (o dei cattivi) sentimenti, è solo colpa loro. C’è un evidente problema di personalità. Ma dire che dovremmo essere meno qualcosa e più qualcos’altro fa francamente ridere. Certo, c’è chi odia i cattolici, c’è sempre stato. Sappiamo che è difficile che un cattolico vinca il Nobel (vedi Quasimodo al posto di Ungaretti o Fo al posto di Luzi), ma ce ne faremo una ragione. Come dice un mio amico poeta: il problema è avere qualcosa da dire.

Lei ha già detto più volte che non esistono romanzi cattolici. Sempre Nicolosi, che è del suo stesso parere, spiega: «Un film è tanto più “cristiano” quanto più è capace di avere un impatto su un pubblico non cristiano». Vale anche per i romanzi?

Lei ha già detto più volte che non esistono romanzi cattolici. Sempre Nicolosi, che è del suo stesso parere, spiega: «Un film è tanto più “cristiano” quanto più è capace di avere un impatto su un pubblico non cristiano». Vale anche per i romanzi?

Che cos’è un “pubblico non cristiano”? Non ne ho la minima idea. È quello che legge Dan Brown o “50 sfumature di grigio”? Poi però magari legge “Le Confessioni” di Agostino o “La Divina Commedia”. Sa una cosa? Secondo me noi cattolici dovremmo avere molta più stima del nostro prossimo, e non considerare il “mondo” come una mandria di porci capaci solo di abortire, praticare l’eutanasia e sposarsi tra gente dello stesso sesso. L’uomo viene prima di tutto questo, e prima di tutte le nefandezze di cui anche noi cattolici siamo capaci. Noi siamo fortunati perché non ci ammazzano come succede in altre parti del mondo ai nostri fratelli. Dobbiamo dare meno importanza ai grandi teoremi culturali (che fanno di ogni erba un fascio) e più importanza alla carità, che ha come oggetto la persona, solo la persona.

Perché i romanzi degli scrittori cattolici, con alcune eccezioni, non sembrano avere più “impatto” di quelli “pagani”?

Spero che tutto questo non sia completamente vero. Lei stesso parla di “eccezioni”, quindi la regola non è così ferrea. Lo spero per me e per il mio lavoro di narratore. Piuttosto, ho l’impressione che per troppo tempo gli scrittori cattolici abbiano concepito il loro essere cattolici in senso troppo “culturale”, e che il loro problema sia stato il più delle volte quello di dare un’interpretazione cattolica della realtà. Della serie: la realtà la fanno gli altri, io mi affaccio alla finestra e giudico. Ma le interpretazioni sono noiose: quando uno legge vuole avventure, colpi di scena, personaggi memorabili, episodi divertenti, un po’ di erotismo, vuole ridere e piangere, inorridire, sperare, provare piacere intellettuale, non vuole interpretazioni. Uno scrittore cristiano non deve dare una “visione cristiana” delle cose, deve – se ne ha la forza – mettere a tema il cristianesimo, ossia Gesù Cristo, la Sua azione concreta nel mondo (anche senza nominarlo). Il resto è psicologia, introspezione, e alla lunga dispepsia, ulcera gastrica. La letteratura è essenzialmente un atto pugilistico: o butti giù l’avversario o è meglio che stai attento a non finirci tu, al tappeto.

Per Nicolosi, «servono parabole per la gente del nostro tempo». Quale scrittore, in questi anni, è secondo lei riuscito a scriverne di efficaci?

Le nuove parabole nascono dall’esperienza, non sorgono nella mente come funghi, o come la dea Atena che uscì già tutta in armi dalla testa di Zeus. Perché nascano le nuove parabole è necessario che ci sia, prima, il cristianesimo vissuto secondo le sue dimensioni naturali. Il cristianesimo è la vita umana vissuta davvero fino in fondo, secondo tutte le sue componenti. Altrimenti saranno parabole moralistiche. Ma le grandi parabole nascono quando i tempi sono maturi, così come le grandi narrazioni. Non si comandano a bacchetta. Per fare la Divina Commedia ci sono voluti 1300 anni di cristianesimo. C’è voluto un popolo, l’autocoscienza del singolo non poteva bastare. Questa è la vera differenza tra “racconto” e “narrazione”: il racconto, lungo o corto, è un atto individuale, mentre la narrazione è un atto comune, e presuppone il popolo, o il suo fantasma, o la sua tragica assenza, insomma: un “noi”. Io però sono fiducioso: “forse è nato” chi ci regalerà questa soddisfazione.

David Foster Wallace scriveva: «L’opera di parricidio compiuta dai fondatori del postmoderno è stata importante, ma il parricidio genera orfani, e nessuna baldoria può compensare il fatto che gli scrittori della mia età sono stati orfani letterari negli anni della loro formazione». È d’accordo?

Grande DFW, soprattutto quando chiude dicendo: “I genitori non torneranno”. Aggiungo io: almeno per un po’. A me però questa faccenda dei padri comincia a stufare. Prima uccidiamo i padri, li accusiamo di essere violenti, stupidi, arroganti, prepotenti, e poi ci mettiamo a piangere. Prima li eviriamo, poi ci lamentiamo perché non hanno più le palle. E siamo sempre noi, per bocca dei nostri psicologi, sociologi, antropologi: facciamo e disfiamo. Freud, Proust, Kafka, tutti gli scrittori che continuiamo ad amare hanno smantellato l’immagine del padre, e adesso chi glielo va a dire che hanno detto cretinate? Forse però non hanno detto cretinate. Forse proprio loro erano già orfani – 100 anni fa – e al posto dei padri si ritrovavano i loro fantocci, dei papà-robot, dei padri-padroni oppressivi e violenti. Noi abbiamo eliminato solo quei robot, non i padri. La questione del padre non è diversa da quella del popolo: solo un popolo sa cosa sono i padri, li ama e li rispetta. L’assenza dei padri e l’assenza del popolo sono una sola cosa. In questa chiave andrebbe riletto Pasolini in tutti i suoi aspetti, compresa l’omosessualità.

Ne “La polvere di Allah” lei scrive una storia che ruota attorno a una concezione di Dio che annichilisce le persone. Anche in Occidente vediamo un’altra forma di nichilismo. Perché queste due concezioni si incontrano?

Ne “La polvere di Allah” lei scrive una storia che ruota attorno a una concezione di Dio che annichilisce le persone. Anche in Occidente vediamo un’altra forma di nichilismo. Perché queste due concezioni si incontrano?

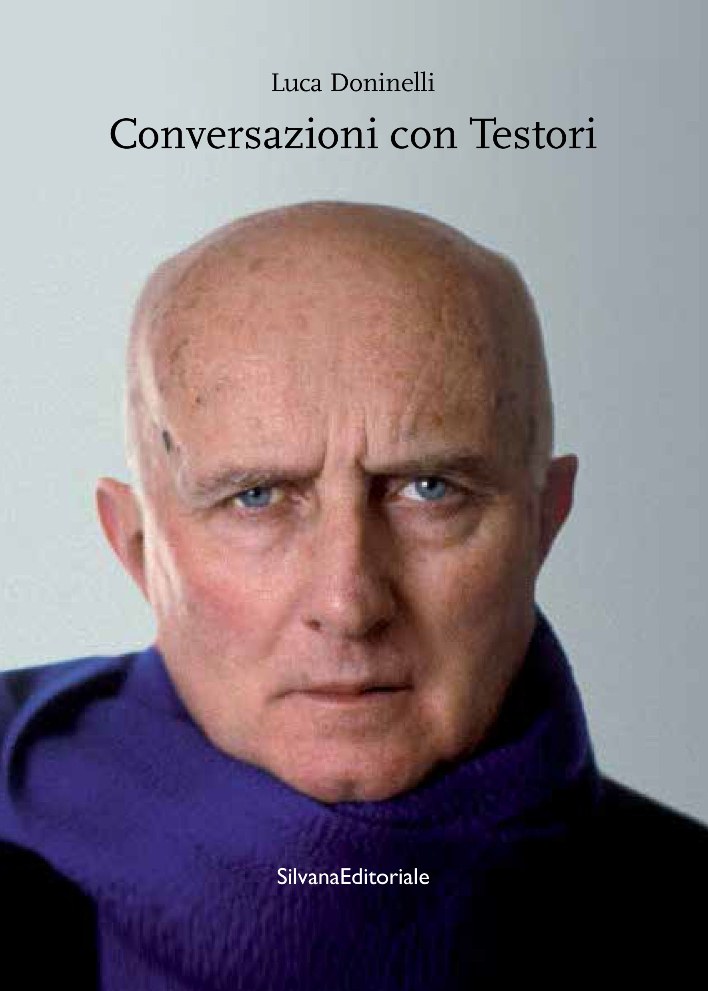

La concezione di Dio che annichilisce le persone non nasce dalla religiosità ma solo da un calcolo. Il fondamentalismo islamico, come tutti i fondamentalismi, è pura ideologia, calcolo, gioco di potere. E’ un’arma come un’altra da impegnare nella grande guerra globale. Si genera odio religioso allo stesso modo in cui si generano armi chimiche. E sospetto che i responsabili ultimi delle due cose siano gli stessi. Le forme di nichilismo sono tante, purtroppo, ed è vero che derivano dal “parricidio” ma non perché abbiamo ucciso i padri, quanto piuttosto perché stiamo (stanno) cercando di uccidere il nostro rapporto naturale con l’esistenza, per sostituire un rapporto del tutto astratto, artificiale. Aveva ragione Giovanni Testori, e secondo me bisognerebbe ricominciare a leggerlo: se leggiamo Foster Wallace possiamo leggere anche Testori. Testori ripeteva che il grande nemico è l’astrazione. Viceversa, il grande amico è la nostra povera carne, il nostro povero sangue, nei quali s’identificò il Signore per provare a salvarci tutti, come dice la Lettera agli Ebrei: «Poiché i figli avevano in comune carne e sangue, Cristo pure ne partecipò». Questo, credo, è il compito maggiore di un artista cattolico: riportare sempre tutto alla concretezza della vita, alla sua povera verità, alla sua benedetta (anche se talora scandalosa) nudità, e coltivare l’amicizia con chiunque – cattolico o meno – cammini lungo questa stessa strada.

Articoli correlati

13 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Leggo sempre e con tanto piacere quanto scrive Doninelli.

E lo leggo con sempre maggiore attenzione. Bravo.

Agape e Eros, non disgiunti.

Le mani di Gesù dipinte da Leonardo nel Cenacolo, uniche nel dipinto, una con la palma verso il basso e l’altra verso l’alto indicano che Gesù era ambidestro come naturalmente era Leonardo e in parte Michelangelo Buonarroti? Non a caso Andy Warhol riprodusse, oltre il Cenacolo, serialmente la Gioconda e Marilyn che richiamano lo stesso volto archetipo. Cfr. ebook (amazon)di Ravecca Massimo: Tre uomini un volto: Gesù, Leonardo e Michelangelo. Grazie.

i romanzi degli scrittori “pagani” hanno più successo perché la società è cambiata. per me è tutto qui. anche al cinema è così. ad esempio zalone. fa molto ridere, però è di una volgarità e cattiveria uniche. basta farci caso. dopo magari ammetto che se non è un genio, e con lui chi lo aiuta a scrivere i film che fa, poco ci manca. solo lui può essere tanto volgare e cattivo ma far tanto ridere al tempo stesso. ma non cambia la sostanza di quanto dico.

sul non dare interpretazioni il discorso che fa doninelli è strano. a parte il parlare di aspetti della vita, come il piangere il ridere e l’erotismo, che va bene; ma poi non dare una visione cristiana ma mettere a tema Gesù cristo è assurdo, un controsenso. se si mette a tema cristo si propone una visione cristiana. le due cose coincidono. o forse si vuol ad esempio proporre l’amore di cristo, l’amore in generale, senza mai dire che una delle manifestazioni è la fedeltà coniugale o l’accogliere la vita che sta per nascere? così si va a finire nel solito discorso di voga per cui il cristianesimo è l’accogliere l’altro, senza mai redarguirlo se serve, e aiutare i poveri e i bisognosi. il cristianesimo è anche altro. è l’amore ma anche la giustizia. nel caso serva ricordarlo “beati quanti hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati”.

Il porre a tema Cristo vuol dire ” e voi chi dite, chi io sia ” lo dice Gesù. Non tutti sanno rispondere, molte risposte sono fuorvianti; anche oggi aiutare i poveri, praticare l’accoglienza ecc. ( chi più ne ha, ne metta). Il punto è la conversione del cuore guardando Gesù , si deve dare tutta la nostra vita. I miei otto figli io li ho sempre corretti, poi facciano quello che vogliono.

In attesa di censura o moderazione con tutta la fatica di scrivere

beh leo aletti non è che hai torto, ma è un modo di impostare il discorso che non capisco a fondo. dai tempi del catechismo oltre a chi è cristo guardo a cosa dice di fare, come vivere, e per me è sempre quello. tanto se parli di cristo devi pur dire qualcosa di ciò che lui ha detto. anche la conversione del cuore implica che prima alla persona cui hai parlato di cristo hai detto “questo non va bene (e che certo Gesù perdona, purchè ti penti)”. la fede non sarà ortoprassi ma prassi si. e neanche è semplice la prassi.

ma davvero hai 8 figli? un bel po’ ti invidio, io neanche sono sposato.

ripensandoci bene il mio problema è di semantica. hai ragione tu. diciamo la stessa cosa. sarà anche che oggi non sto preciso. ho cioè detto una grandissima stronzata.

redazione se pubblicate i due commenti dopo un po’ cancellateli pure. dopo che aletti ha letto.

non sono tenero con Doninelli, ho conosciuto e apprezzato Giovanni Testori. Questa volta devo riconoscere che Luca Doninelli ha ragione, perchè non ideologico e pertanto le etichette cadono.

Ottimo articolo e un commento da un nome che ci ha abituato a ben altro livello.. che gradite sorprese!

Erotismo???

Come se non ce ne fosse già abbastanza….

Forse c’è troppa pornografia, spacciata per erotismo, dato che la linea di demarcazione è assai sottile.

Spesso si scambia pornografia per erotismo.

Senza un pò di erotismo, l’umanità andrebbe ad estinguersi.

Dal Vocabolario Treccani,

erotismo s.m. : L’insieme delle manifestazioni dell’istinto sessuale sia sul piano psicologico e affettivo sia su quello comportamentale.

Il fatto è che purtroppo, negli ultimi 50 è in auge la filosofia secondo cui, il sesso è un bisogno fisiologico alla pari del mangiare quotidianamente, e quindi esso sarebbe necessario a prescindere che sia presente o meno l’elemento “affettivo”, ed infatti spesso sentiamo personaggi famosi recitare frasi del tipo: “nella mia vita l’amore per ora non c’è, ma al sesso non rinuncio”, mi chiedo che razza di sesso è senza amore? Si tratta di erotismo? Direi di no, l’aspetto affettivo è in se stesso amore, senza il quale degrada a erotismo monco, povero e direi che degrada anche a pornografia e prostituzione(attività abituale e professionale di chi offre prestazioni sessuali a scopo di lucro), infatti il lucro va oltre il semplice pagamento in denari, anche la ricerca di una benevolenza(spesso ingenuamente sperata) è lucro, per cui direi che senza “amore affettivo” il lucro è sempre presente.

Voler bandire l’erotismo dalla vita dei cattolici, e semplicemente un lasciar campo libero agli anticattolici, di fare e disfare a modo loro usi e costumi della società, il mondo cattolico non dovrebbe aver paura di scendere in campo e sporcarsi le mani con le faccende della vita terrena, il Signore dice: “andate e moltiplicatevi”.

grande commento, complimenti sinceri!

Mi sembra che qui, nell’articolo come in questo commento, ci sia un uso equivoco della parola “erotismo”. In una sintetica definizione di Augusto Del Noce (I cattolici e il progressismo, Leonardo, Milano 1994) l’erotismo è “il declino del pudore sino alla sua quasi totale scomparsa”. Niente a che vedere con il biblico “crescete e moltiplicatevi” citato qui sopra. Qui, casomai, si potrebbe parlare di “eros”, come quella forza vitale, esaltata, tanto per citare un autore niente affatto “cattolico”, da David Herbert Lawrence; il quale, quando il suo romanzo “L’amante di Lady Chatterley” fu accusato di “immoralità” dall’allora super-puritana società britannica, ne scrisse una “difesa”, “A proposito di ‘L’amante di Lady Chatterley'”, che è, neppure troppo paradossalmente, anche una “difesa” dell’enciclica “Casti connubii” di Papa Pio XI! Una delle tante riprove che la morale cattolica coincide con quella del buonsenso.