La vita meravigliosa di Ermanno (e di noialtri storpi) al Meeting

«Il peccato più grande contro la propria vita e il proprio destino è l’insistenza sul proprio male, sulla propria debolezza, sulla propria incapacità. “Ma io sono incapace. Io non sono capace”. “Certo che non sei capace! Ma che scoperta è? Sei niente! Ma vuoi dire che Dio è incapace?!”».

(L. Giussani, Affezione e dimora)

Eccolo, il punto. La vita non comincia da ciò che sai fare, ma da Chi ti prende e ti abbraccia. È la scoperta di don Giussani, ed è la storia intera di Ermanno lo storpio.

«Miraculum saeculi»: così lo chiamavano già i suoi contemporanei. E parliamo dell’anno Mille, un’epoca che non temeva le parole grandi. Ermanno, il monaco “contratto”, costretto in un corpo che non trovava pace nemmeno a letto, rimase per tutti “meraviglia del suo tempo”. Storto, fragile, apparentemente da scartare, e invece custodito dai benedettini di Reichenau, quell’isoletta verde in mezzo al lago di Costanza. Da quelle mani attorcigliate sono sgorgate pagine di storia, musica, astronomia, teologia. Ma soprattutto è passata la Grazia di Dio, che ha scavalcato mura e secoli per arrivare fino a noi.

E allora la domanda vera: che cosa c’era di miracoloso in quest’uomo che non avrebbe mai potuto nemmeno sognare di scrivere, parlare, uscire dalla propria incapacità?

Ermanno lo storpio al Meeting

Il Meeting di Rimini, padiglione C5, ci ha fatto il regalo di raccontarcelo con una mostra che prende in prestito le parole di San Paolo: Un tesoro in vasi di creta. Ermanno “lo storpio” chiamato a guardare in alto. Il titolo è già un giudizio. Perché non si tratta di raccontare la vita di un disabile geniale, ma di uno che ha avuto una dimora, un’amicizia, e per questo ha potuto alzare lo sguardo.

Il percorso si snoda attraverso le parole di un amico, il discepolo Bertoldo, attorno a un chiostro. Non una scenografia, ma un cortile vivo, pieno di famiglie, associazioni, comunità. Gente che, come allora l’imperatore e il papa, si presenta davanti a Ermanno con domande e con la propria faccia. Non un museo di reliquie, ma un dialogo presente.

«La mostra nasce da una lezione di don Giussani del 1972, rivolta a degli operatori sanitari. Raccontava Ermanno, ma parlava di noi. Come aveva potuto quest’uomo vivere una vita così piena?», si chiedeva Giussani e Sara Bosi, tra i curatori della mostra, oggi ripete la stessa domanda: «Non è forse la stessa vita che desideriamo per noi stessi, per chi amiamo, i nostri figli? Una vita piena e donata?». Ermanno, dunque, non come santino da calendario, ma come compagno di strada.

La lezione di Giussani del 1972

Lo aveva detto bene Cyril Charles Martindale, gesuita inglese che negli anni Trenta teneva milioni di persone incollate alla radio BBC raccontando le vite dei santi. Fu lui a far conoscere Ermanno a Giussani: «La vita di Ermanno non è eccezionale per le opere – i libri, gli studi sul cielo, la musica – ma perché è stata pienamente abbracciata», racconta Sara Bosi. E qui sta lo scandalo, soprattutto nel nostro tempo che idolatra performance e resilienza, e dove alla produttività segue lo scarto: Ermanno è prezioso perché è amato.

Secondo di quindici figli, nato dal conte Goffredo II e da una madre, Iltrude, che lui stesso ricorderà nel suo Chronicon come «speciale, capace di capire il dono del figlio disabile più di chiunque», Ermanno cresce nel dolore di un corpo che non gli dà tregua. Ma dentro le pietre di Reichenau, amato e custodito dai confratelli, si spalanca al mistero: la storia, la musica, le stelle.

Il Chronicon e l’astrolabio

Nel Chronicon, scritto tra il 1048 e il 1054, Ermanno racconta la storia del mondo intrecciando i grandi eventi con la propria vita e quella della sua famiglia. Alla sua morte sarà l’amico Bertoldo a completarlo, cominciando proprio con la biografia di Ermanno. Senza quell’amicizia, niente memoria. Con quell’amicizia, invece, una fonte viva: «Memoria viva della coscienza culturale di Reichenau», come spiega la mostra.

Ma Ermanno non era solo storia. C’era la scienza: studiò gli arabi, adattò l’astrolabio per l’Europa, scrisse il De astrolabii utilitatibus, un manuale tecnologico ante litteram «di ineguagliabile chiarezza espositiva e destinato a un pubblico non erudito», ricorda Bosi, messo giù su insistenza degli amici. «Me l’hanno chiesto intensamente», scrive lui stesso nella prefazione. E aggiunge con disarmante ironia: «Ermanno, l’infimo dei poveretti di Cristo e dei filosofi dilettanti, il seguace più lento di un ciuco, anzi di una lumaca, è stato indotto dalle preghiere di molti amici a scrivere questo trattato scientifico».

Il talento per l’amicizia

Eppure, la cosa più sorprendente non fu la competenza, ma la cura. «Non ci aspettavamo che una persona che aveva bisogno di essere aiutata in tutto potesse nutrire la preoccupazione di prendersi cura degli altri», dice Sara Bosi. E i pannelli lo confermano: «Più meravigliosa ancora è la generosità lieta con cui quest’uomo, così bisognoso di cure, si prendeva cura dei suoi compagni di cammino. Comunicare ai suoi amici ciò che apprendeva era per lui il modo di contraccambiare la carità di cui era oggetto».

Lo faceva con la musica, con gli inni, con la didattica. La tradizione gli attribuisce persino il Salve Regina o l’Alma redemptoris mater. Forse non è vero – Bertoldo non lo menziona mai – ma resta il fatto: insegnava a vivere cantando. Non nascose nemmeno quel talento nella polvere o nella polvere, mise anche quello al servizio degli altri, dentro una amicizia.

Lo storpio che guardava il cielo

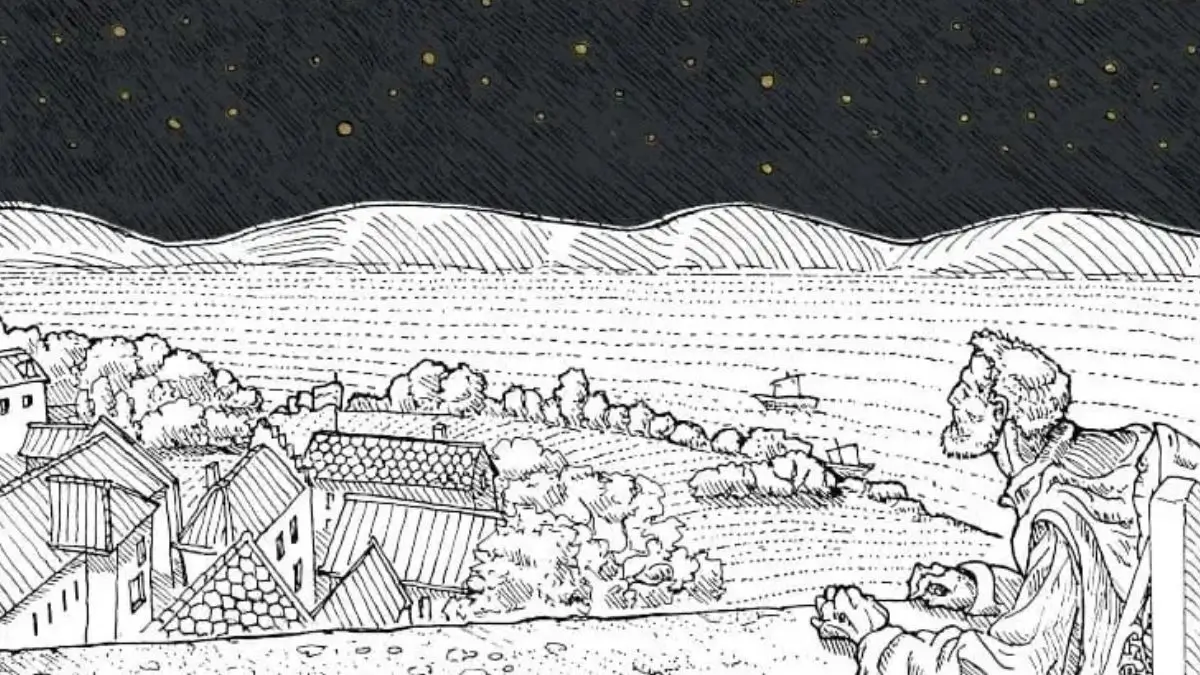

«Soprattutto, ci ha sorpreso la sua passione per le stelle». In mostra c’è un disegno che lo ritrae con lo sguardo alzato. Chi vive solo nel dolore non guarda il cielo. Ermanno sì. Perché stava bene, «dentro un legame di bene». La chiave non è mai stata la competenza, ma la compagnia. Giussani se lo chiedeva: come è stato possibile che Ermanno diventasse ciò che è diventato? E la risposta era una sola: una dimora. Reichenau. Un luogo in cui la Regola insegna a servire i malati come Cristo stesso. Non idolatria delle opere, ma custodia della persona.

E così oggi. «Esiste la possibilità di incontrare un luogo – non necessariamente fisico – fatto di sguardi, di volti, di persone che ci vengono messe accanto nella vita e che ci rendono partecipi di questo abbraccio. Ognuno, poi, è libero di lasciarsi andare o meno, ma la possibilità di bene che è stata offerta a Ermanno in un monastero è la stessa possibilità che ciascuno di noi può incontrare nella propria vita», continua Sara Bosi.

Il Meeting ha voluto ricreare questo chiostro. Dicevamo, non una scenografia medievale, ma un incontro vero. Ci sono le famiglie della Mongolfiera – l’associazione fondata nel 2011 da Sara Bosi e altri amici e genitori per accompagnare famiglie con figli disabili o in condizioni di disagio – e come la Mongolfiera sono tante altre realtà che hanno deciso di essere presenti e portare lì le loro domande e testimonianze. «Non è una mostra sulla disabilità, ma sull’umano. Siamo tutti un po’ storpi, nella carne e nello spirito», ricorda un pannello. È lì che ci si ritrova: nella fragilità comune.

Non davanti all’eroe, ma davanti alla Grazia

Non davanti all’eroe, alla resilienza, alla prestazione. Ma davanti alla grazia di una vita amata. Eccolo, il miracolo di Ermanno lo storpio. Mille anni dopo ci riguarda ancora: come stare davanti alla disabilità e al dolore senza disperare? Come vivere il limite come invito alla pienezza?

La mostra, che Tempi invita a visitare appena arrivati al Meeting, è l’inizio di un cammino. Per scoprire «cosa abbia generato questa positività che Ermanno ha voluto comunicare a chi gli stava vicino. Una vita tutta tesa a “guardare in alto”, che fosse studiare le stelle, indagare la provvidenza nella storia, comporre inni per lodare Dio, invocare aiuto nella sofferenza».

Un invito, oggi come allora, a fare lo stesso, guardare in alto. Con le famiglie e le realtà che popolano il chiostro della mostra. Con Ermanno lo storpio e santo, fragile e potente. Stupore e scandalo del nostro tempo.

***

Un tesoro in vasi di creta. Ermanno “lo storpio” chiamato a guardare in alto – Piazza C5

A cura di Gaia Aulino, Pier Paolo Bellini, Marco Bernardi, Marco Bersanelli, Sara Bosi, Maria Giulia Cotini, Anna Cova, Massimiliano Del Corso, Davide De Santis, Adolf Diefenhardt, Paolo Fini, Marco Gozzi, Cristiana Lanzarini, Chiara Locatelli, Caterina Malandri, Adriano Mancini, Paola Navotti, Isacco Neri, Luigi Orioli, Paolo Prosperi, Andreas Schmid, Dorothe Schmid, Pietro Sempio, Paolo Zambelli

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!