Il Deserto dei Tartari

Al Sisi, ovvero l’Egitto eterno dei militari

«Fratelli Musulmani, oppositori democratici, islamisti jihadisti, Mubarak: non farti confondere dall’agitazione sul palcoscenico. L’Egitto lo tengono in mano i militari, e sarà sempre così». Tutte le volte che mi arrivano notizie di fatti egiziani, mi viene in mente automaticamente questa frase che un giorno pronunciò davanti a me un missionario italiano, l’allora superiore della provincia comboniana dell’Egitto padre Claudio Lurati. Figuratevi non appena si è saputo che l’aviazione egiziana aveva bombardato le posizioni del Daesh a Derna e che le truppe di assalto erano entrate in territorio libico e avevano inflitto gravi perdite al nemico terrorista.

«Fratelli Musulmani, oppositori democratici, islamisti jihadisti, Mubarak: non farti confondere dall’agitazione sul palcoscenico. L’Egitto lo tengono in mano i militari, e sarà sempre così». Tutte le volte che mi arrivano notizie di fatti egiziani, mi viene in mente automaticamente questa frase che un giorno pronunciò davanti a me un missionario italiano, l’allora superiore della provincia comboniana dell’Egitto padre Claudio Lurati. Figuratevi non appena si è saputo che l’aviazione egiziana aveva bombardato le posizioni del Daesh a Derna e che le truppe di assalto erano entrate in territorio libico e avevano inflitto gravi perdite al nemico terrorista.

Era il 2004 e per la prima volta sbarcavo al Cairo, obiettivo un reportage sulle radici del fondamentalismo islamico. Avevo capito che dietro gli exploit sanguinari di Osama Bin Laden ci stava il motto dei Fratelli Musulmani egiziani fondati nel 1928 da Hassan al Banna («Il Corano è la nostra costituzione, il Profeta è la nostra guida, il jihad è la nostra via e la morte in nome di Dio è il nostro obiettivo»), e il pensiero del profeta del jihadismo moderno, l’egiziano Sayyid Qutb impiccato da Nasser nel 1966. In Egitto pensavo di poter toccare con mano i germogli di quella che prima o poi sarebbe diventata una repubblica islamica governata sulla base della sharia che avrebbe strizzato l’occhio ad Al Qaeda: Ayman al Zawahiri, l’allora vice di Osama, è nato al Cairo. Ma padre Claudio gettò la sua secchiata di realismo e di competenza delle cose maturata sul campo sui miei furori giornalistici. Il traffico ronzava e sospirava fuori dalle finestre della canonica ad Abbaseya, quello che una volta era un quartiere cristiano del Cairo popolato di europei e di egiziani copti, e che il boom demografico e l’emigrazione degli europei dopo la cacciata di re Faruk avevano trasformato in un altro quartiere a grande maggioranza musulmana. Ad Abbaseya c’è la cattedrale copta di San Marco, la chiesa del papa dei copti, che allora era Shenouda III. Ma le vie sono uno sventolìo di veli islamici, di nenie coraniche che escono dai transistor sui marciapiedi, di taxi coi versetti del Corano appesi sul parabrezza. È incredibile com’è cambiato Il Cairo nel giro di cinquant’anni. Quella che era una città di architetture coloniali ed eredità medievali si è trasformata in un ibrido di palazzoni popolari e grattacieli dirigenziali. La popolazione è passata da un milione a 16 milioni di abitanti. La campagna è entrata nella città e la città è entrata nelle teste degli ex contadini. Negli anni Sessanta le donne che portavano il velo non erano più del 10 per cento nella capitale, adesso è il contrario: il 90 per cento indossa il foulard islamico e un 10 per cento di queste il niqab (il velo integrale che trasforma le donne in fantasmi neri). L’islamizzazione della città è andata di pari passo con l’immigrazione dalle campagne, come mi spiegava il gesuita padre Van Nispen. Altro che New York: la città che non dorme mai è Il Cairo, dove sentite suonare i clacson delle auto attraverso tutta la notte – se un autista egiziano non suona il clacson a qualunque incrocio che attraversa non può essere un autista egiziano – e dove all’una di notte incontrate famiglie al completo, mamma, papà e quattro-cinque bambini, a passeggio in Midan Hussein o seduti ai tavolini dei bar all’aperto.

In cinquant’anni in Egitto, e in particolare al Cairo, è cambiato tutto. Tutto, tranne una cosa: l’esercito e il suo ruolo. E il pensiero corre immediatamente a Nasser, al colpo di Stato dei Liberi Ufficiali nel 1952 e al fatto che da allora fino ad oggi soltanto nei dodici mesi di presidenza di Mohamed Morsi (30 giugno 2012 – 3 luglio 2013) il capo dello Stato egiziano non è uscito dai ranghi dell’esercito. Ma la cosa viene ancora più da lontano: l’Egitto è governato dai militari dal 1250, quando sorse il sultanato dei mamelucchi. E i suoi periodi di maggiore declino coincidono con l’allontanamento dell’elemento militare dal potere (vedi la fase del controllo diretto ottomano sull’Egitto). I militari egiziani storicamente sono lungi dall’essere invincibili, ma hanno sempre imparato dalle loro sconfitte: che si trattasse della battaglia delle Piramidi persa rovinosamente contro Napoleone o della catastrofica sconfitta di fronte agli israeliani nella guerra dei Sei giorni, le forze armate egiziane hanno fatto tesoro delle lezioni subìte e qualche tempo dopo si sono riscattate. Quello egiziano è l’unico esercito regolare che abbia costretto Israele a ritirarsi da territori arabi conquistati: il Sinai occupato nel 1967 e restituito dopo la guerra del 1973. Quel conflitto, che per noi osservatori esterni si è concluso con una sorta di pareggio, per gli egiziani è una vittoria a tutto tondo, così viene celebrata nei monumenti costruiti in giro per il paese e nelle parate militari del 6 ottobre.

In cinquant’anni in Egitto, e in particolare al Cairo, è cambiato tutto. Tutto, tranne una cosa: l’esercito e il suo ruolo. E il pensiero corre immediatamente a Nasser, al colpo di Stato dei Liberi Ufficiali nel 1952 e al fatto che da allora fino ad oggi soltanto nei dodici mesi di presidenza di Mohamed Morsi (30 giugno 2012 – 3 luglio 2013) il capo dello Stato egiziano non è uscito dai ranghi dell’esercito. Ma la cosa viene ancora più da lontano: l’Egitto è governato dai militari dal 1250, quando sorse il sultanato dei mamelucchi. E i suoi periodi di maggiore declino coincidono con l’allontanamento dell’elemento militare dal potere (vedi la fase del controllo diretto ottomano sull’Egitto). I militari egiziani storicamente sono lungi dall’essere invincibili, ma hanno sempre imparato dalle loro sconfitte: che si trattasse della battaglia delle Piramidi persa rovinosamente contro Napoleone o della catastrofica sconfitta di fronte agli israeliani nella guerra dei Sei giorni, le forze armate egiziane hanno fatto tesoro delle lezioni subìte e qualche tempo dopo si sono riscattate. Quello egiziano è l’unico esercito regolare che abbia costretto Israele a ritirarsi da territori arabi conquistati: il Sinai occupato nel 1967 e restituito dopo la guerra del 1973. Quel conflitto, che per noi osservatori esterni si è concluso con una sorta di pareggio, per gli egiziani è una vittoria a tutto tondo, così viene celebrata nei monumenti costruiti in giro per il paese e nelle parate militari del 6 ottobre.

L’esercito egiziano è uno Stato nello Stato, sul modello di quello sovietico. I militari egiziani usufruiscono di ospedali, resort estivi, club e negozi riservati. Controllano una quota importante dell’economia nazionale (qualcuno ha scritto: il 40 per cento) attraverso la proprietà di imprese di costruzione, della grande distribuzione, agenzie turistiche, stazioni di servizio, ecc., per non parlare delle proprietà fondiarie e immobiliari. Gestiscono fondi fuori bilancio di cui non devono rendere conto a nessuno, perché la loro gestione è segreto di Stato finalizzato alla sicurezza nazionale. Eppure l’egiziano medio odia la polizia – corrotta, manesca, torturatrice – ma rispetta profondamente l’esercito. È come se l’antico culto per i faraoni si fosse trasferito sull’istituzione militare. Mi diceva un intellettuale locale: «L’Egitto è il dono del Nilo, ed è un dono molto fragile: 70 milioni di persone (adesso sono 82 – ndr) che vivono lungo le sponde del fiume, al ritmo delle sue esondazioni di limo, intenti a costruire i canali che rendono possibile la coltivazione della terra in una striscia di pochi chilometri. Tutt’intorno ci sono migliaia di chilometri di deserto infuocato, inospitali alla vita. Perché il fragile equilibrio non collassi è necessario che la catena di comando non si spezzi mai, è vietata l’insubordinazione. Il vertice ha un potere sacrale perché da lui dipende la vita di tutto il popolo. Ieri il faraone, oggi chi detiene veramente il potere, cioè l’esercito».

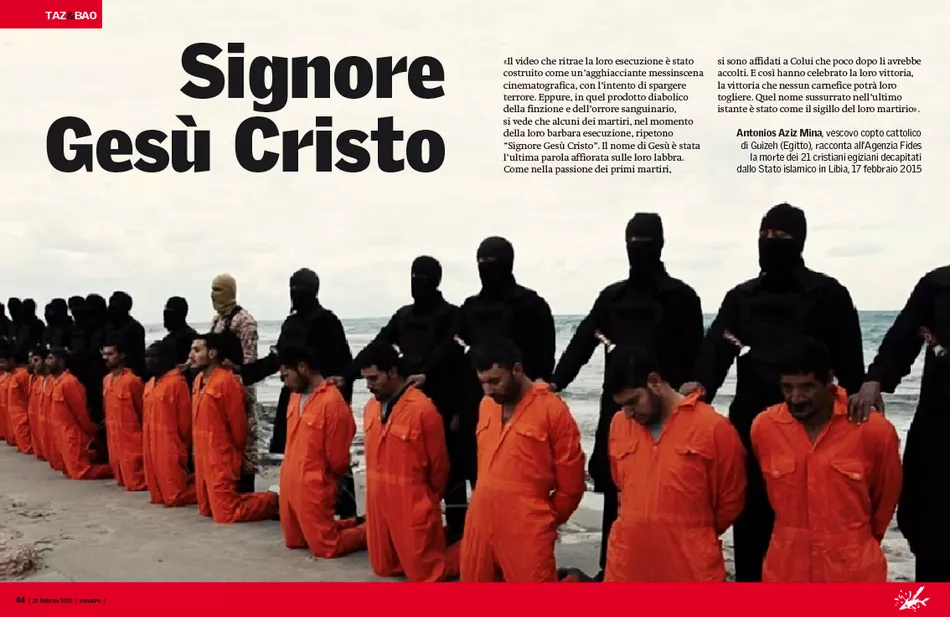

Quando il vento della Primavera araba ha preso a soffiare su Midan Tahrir, il mondo intero – compresa tanta gente del posto – si è convinto in un batter d’occhi che l’Egitto millenario delle dinastie e dell’autoritarismo, del conformismo e dell’unanimità fosse finito per sempre. Milioni di egiziani si sono inebriati al pensiero che il massimo di diritti individuali e il massimo di spirito comunitario fossero coniugabili. Padre Claudio osservava con un sorriso ironico l’esaltazione vitalistica dei giovani egiziani e l’ammirazione romantica e barricadera degli europei per gli eroi di Midan Tahrir. Lui sapeva già come sarebbe finita. E lo avrebbe detto, se solo qualcuno avesse avuto la modestia di chiedere il suo parere. Ma nessuno in quei giorni poneva domande. Tutti erano convinti di avere sotto gli occhi le risposte. Poi, è andata come è andata. Non torniamoci su, per adesso. Diciamo soltanto che il giorno stesso in cui il Daesh libico ha diffuso il filmato dello sgozzamento dei cristiani egiziani che aveva catturato si poteva prevedere quale sarebbe stata la reazione egiziana. Probabilmente l’intento dei terroristi era quello di creare una crisi fra la minoranza cristiana e la maggioranza musulmana in Egitto, di spingere il paese verso una guerra di religione fra islamici e copti. Se così è, bisogna dire che il Daesh ha capito la storia e l’attualità dell’Egitto molto meno di quanto siamo arrivati a comprenderle noi europei. Era ovvio che il governo avrebbe reagito con tutta la forza a sua disposizione, era ovvio che non si sarebbe limitato a bombardare ma avrebbe anche mandato truppe di terra, e adesso è ovvio che l’Egitto non mollerà tanto facilmente la presa, e userà lo strumento militare e tutte le sue risorse politiche contro i jihadisti libici nostalgici del califfato. Perché è una questione di legittimità e di sicurezza nazionale. La legittimità di Al Sisi dipende interamente dalle sue capacità di mettere in condizione di non nuocere chi attenta all’ordine sociale e alla vita degli egiziani, civili e militari, in patria o all’estero. Non può dimostrare la benché minima debolezza. Quello che due terzi degli egiziani si aspettano da lui è esattamente questo, è per questo che hanno favorito la sua antidemocratica ascesa al potere.

Quando il vento della Primavera araba ha preso a soffiare su Midan Tahrir, il mondo intero – compresa tanta gente del posto – si è convinto in un batter d’occhi che l’Egitto millenario delle dinastie e dell’autoritarismo, del conformismo e dell’unanimità fosse finito per sempre. Milioni di egiziani si sono inebriati al pensiero che il massimo di diritti individuali e il massimo di spirito comunitario fossero coniugabili. Padre Claudio osservava con un sorriso ironico l’esaltazione vitalistica dei giovani egiziani e l’ammirazione romantica e barricadera degli europei per gli eroi di Midan Tahrir. Lui sapeva già come sarebbe finita. E lo avrebbe detto, se solo qualcuno avesse avuto la modestia di chiedere il suo parere. Ma nessuno in quei giorni poneva domande. Tutti erano convinti di avere sotto gli occhi le risposte. Poi, è andata come è andata. Non torniamoci su, per adesso. Diciamo soltanto che il giorno stesso in cui il Daesh libico ha diffuso il filmato dello sgozzamento dei cristiani egiziani che aveva catturato si poteva prevedere quale sarebbe stata la reazione egiziana. Probabilmente l’intento dei terroristi era quello di creare una crisi fra la minoranza cristiana e la maggioranza musulmana in Egitto, di spingere il paese verso una guerra di religione fra islamici e copti. Se così è, bisogna dire che il Daesh ha capito la storia e l’attualità dell’Egitto molto meno di quanto siamo arrivati a comprenderle noi europei. Era ovvio che il governo avrebbe reagito con tutta la forza a sua disposizione, era ovvio che non si sarebbe limitato a bombardare ma avrebbe anche mandato truppe di terra, e adesso è ovvio che l’Egitto non mollerà tanto facilmente la presa, e userà lo strumento militare e tutte le sue risorse politiche contro i jihadisti libici nostalgici del califfato. Perché è una questione di legittimità e di sicurezza nazionale. La legittimità di Al Sisi dipende interamente dalle sue capacità di mettere in condizione di non nuocere chi attenta all’ordine sociale e alla vita degli egiziani, civili e militari, in patria o all’estero. Non può dimostrare la benché minima debolezza. Quello che due terzi degli egiziani si aspettano da lui è esattamente questo, è per questo che hanno favorito la sua antidemocratica ascesa al potere.

Per quanto riguarda la questione dei cristiani egiziani trasformati in vittime sacrificali degli estremisti islamici, i bombardamenti e le incursioni egiziane contro il Daesh libico sono l’equivalente dei cordoni di civili musulmani armati in difesa delle chiese copte assalite dai simpatizzanti dei Fratelli Musulmani nell’agosto 2013: anche allora ci fu chi pensò di mettere in crisi il nuovo regime militare aizzando una guerra di religione e danneggiando l’immagine del paese nel mondo, ma milioni di egiziani musulmani capirono l’antifona e scesero in strada armati alla meglio in difesa delle chiese dei loro concittadini cristiani. Stavolta lo Stato non si fa trovare impreparato, e con la sua risposta invia un messaggio preciso ad amici e nemici: l’Egitto è un paese islamico a norma di costituzione, ma questo non significa che per le autorità la vita dei cittadini appartenenti alla minoranza cristiana valga meno di quella dei cittadini appartenenti alla maggioranza. Al Sisi ha rassicurato i suoi concittadini di fede cristiana, ha mostrato che lo Stato non fa differenze fra musulmani e cristiani. Da questa vicenda i rapporti fra cristiani e musulmani in Egitto escono rafforzati, non indeboliti come avrebbero voluto i terroristi. E questo è solo l’inizio. L’Egitto è sempre stato il paese leader del mondo arabo in termini demografici, militari, politici e culturali. Al Sisi non si è rivolto alla Lega araba al momento di proporre una larga coalizione per la pacificazione della Libia, ma all’Onu. Perché sa che all’interno della Lega predominano invidie e interessi contrapposti, ma anche perché aspira a un ruolo più internazionale per il suo paese. Potrebbe pagare con la vita la sua risoluta intransigenza, le sue azioni repressive contro l’islam politico interno e la sua reazione al jihadismo esterno sotto forma di un vero e proprio contrattacco. Ma questo non è decisivo: gli uomini passano, le forze armate egiziane restano. Chiedere conferma a padre Claudio Lurati, il missionario comboniano che non sorride più. Adesso ride.

Foto francobollo Egitto da Shutterstock

Articoli correlati

23 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

La visita del presidente russo in Egitto indica che entrambi i Paesi desiderano ristabilire i legami dell’era Nasser. La partnership tra i due ha la possibilità di trasformare qualitativamente la regione, con la ‘Jugoslavia araba’ che promuove gli interessi russi a scapito delle due potenze principali della regione, Stati Uniti ed Arabia Saudita. Su grande scala, ciò significa che l’Egitto è divenuto il terzo trampolino di lancio della proiezione della politica estera russa in Medio Oriente, con tutti gli effetti collaterali multipolari risultanti sulla regione già dominata dall’unipolarismo.

Al-Sisi gioca un ruolo molto strategico nel bilanciare le relazioni tra Washington e Mosca, con l’obiettivo che legami più stretti con quest’ultima comportino un accordo migliore con la prima. Il mondo è senza dubbio in preda ad una ‘nuova guerra fredda’, solo che ora invece di essere tra capitalismo e comunismo, è tra unipolarità e multipolarità. Gli Stati Uniti erano abituati a controllare Cairo con Mubaraq, ma dopo aver tradito il vecchio alleato per guidare un’inevitabile transizione della leadership, finirono sul lato sbagliato della storia quando il loro uomo dei Fratelli musulmani fu rovesciato da al-Sisi. Comprensibilmente, l’attuale presidente non si fa illusioni sulla natura infida degli Stati Uniti, ma sa anche che non è saggio (né possibile) rompere completamente i legami con il Paese, soprattutto quando è patrocinato dagli Stati del Golfo filo-USA. In queste condizioni e nel dispiegarsi della ‘nuova guerra fredda’, al-Sisi cerca un rapporto più pragmatico ed equilibrato con tutti i principali attori regionali e globali, sperando che questa politica possa portare maggiori dividendi al suo Paese. Ciò rende l’Egitto uno dei tanti Paesi cardine attualmente impegnati in politiche multipolari, affiancandosi a Vietnam, India e Turchia, per esempio. Detto questo, non importa quanto le politiche di al-Sisi siano giuste ed equilibrate, gli Stati Uniti saranno sempre preoccupati da un Egitto che ‘si allontana’ dalla loro orbita, come qualsiasi movimento verso il mondo multipolare sia una sconfitta relativa per quello unipolare.

Roba da non credere, per una volta, i complottisti 1 e 2 non copincollano, anche se fanno la parafrasi dei testi ‘sacri’ ripresi e appiccicati dove capita: almeno, uno sforzo in più e diverso dalle solite decalcomanie verbali. Ma per dire che? Per dimostrare che, in ogni caso, il loro risiko lo giocano puntando sempre contro l’Occidente, anche quando e dove non ve ne sarebbe motivo. Come nel caso dell’Egitto, perché l’opera di sabotaggio ai danni di questo blog che questi mentecatto-islamisti portano avanti funziona così, conpicolla ull’Ucraina se “Tempi.it” pubblica un articolo sulla Libia, fantasy dietrologica su Charlie Hebdo se l’articolo è sulla Nigeria, intermezzo di un rabbino anti-Israele, se si parla della fuga degli ebrei dall’Ue da quando nei Paesi dell’Ue si registra un’mmigrazione islamica dalla proporzioni di un’autentica invasione. Allora:

– l’Egitto si riavviacina alla Russia e torna all’èra Nasser: il credito concesso alla Russia e alla sua politica, però, disinteressata di ricerca di nuovi equilibri – cosa del tutto legittima, oltre che inevitabile – sarebbe da valutare positivamente, al contrario di un Egitto alleato di U.S.A. e Occidente, che facevano dell’Egitto una Stato-vassallo o dello stesso rango dei Paesi del Golfo, che, pure, tanto fanno per islamizzare l’Ue, cosa che sta tanto a cuore ai complottisti in pro dell’Islam: non si capisce perché quello che è giusto se è negli interessi di una super-potenza, la Russia, non lo è se lo fa un’altra, gli US.A.;

– è ridicolo sostenere che l’Egitto vuole ripristinare “orgoglio perduto e ruolo regionale del Paese”: che, insieme, sono gli ultimi problemi di un Paese che si trascina problemi enormi, vive degli aiuti internazionali di questo e quello, è povero di risorse, perfino di quella elementare dello spazio abitato, con una sovrappopolazione che ha di fronte prospettive risicatissime, vivacchia di suo graziie, si può dire, al solo turismo, è attraversato da tensioni politico-religiose che lo tengono sull’orlo di confilitti interni mai del tutto sopiti: e come se non bastasse,

– ha nella Fratellanza Musulmana una costante minaccia, cioò che, del resto, pone una contraddizione enorme e insanabile rispetto ai radiosi Piani neo-nasseriani disegnati dai complottisti, mostrando fin dove arrivi la paranoia che gli fa cancellare la realtà dei fatti, sia pure (e anche) dell’Egitto e le stesse opinioni sostenute, sia pure per interposto copincollage, da ‘esperti’ in pianta organica ai siti di approvvigionamento delle veline da diffondere qui;

– i Fratelli Musulmani sono da sempre per la solidarietà con i palestinesi nella lotta contro Israele: non sappiamo ancora che ne pensa Putin e che dirà di fare a Al Sisi in proposito, ma è sicuro che Al Sisi combatte come nemici mortali i Fratelli Musulmani, decimati da Nasser e che, non più tardi di qualche anno fa, è stato Al Sisi personalmente a provvedere a sgomberare senza tanti complimenti dal governo;

– quando, solo qualche giorno fa, Al Sisi bombardava l’Isis, ventilava di attaccare con truppe di terra la Libia – non è detto che non lo faccia – e di fatto, si poneva alla testa di una ipotetica coalizione internazionale contro il caos libico, onorando così il ritrovato ruolo dell’Egitto quale potenza regionale, i complottisti e i loro referenti di Hamas sul Piano ideologico, spirituale e ballistico avevano ammonito, minacciato e indicato in Al Sisi il bieco braccio armato dell’Occidente, che lo mandava a combattere una guerra che non era la sua;

– il complottista più autorevole per anzianità di servizio e di costanza nell’impegno diligente nel copincollaggio rincara la dose in un gioco di squadra condotto in modo piuttosto scoperto: no, egli rettifica e del resto, soccorre il numero 2, l’Egitto non è memore della stagione nasseriana da rinverdire, ma, per l’occasione, gli è assegnato dal mistificatore complottista il ruolo di fare da intermediario fra US.A. e Russia. Le mezze verità sono una caratteristica dei mistificatori complottisti: ma sono anche lo strumento della loro condanna al dissidio con se stessi e i loro compagni di reparto e di sventura nel perdersi da una paranoia all’altra: quello che è vero è che l’Egitto, come ai tempi di Nasser e poi, di Sadat, cerca di barcamenarsi fra i contendenti degli opposti schieramenti geo-politici. Altro che “ruolo regionale” e “ruolo molto strategico”! Conclusioni tutte da ridere, queste, sparpagliate qua in ottemperanza al programma “Occupy Tempi.it”, un rincorrersi di formule che sanno di parapà e parapè e alla fine, ponzi-pò. Potrebbe valere per l’Egitto l’antico adagio italico, di romanesco copyright, “Franza o Spagna, purchè se magna.” E questo si era capito. Senza bisogno dei deliri che spirano solo in direzione de La Mecca e contro l’Occidente, come gira la capa ai complottisti filo-islamici.

Così, tutto il trafficare sulla tastiera sui tasti ‘copia’ e ‘incolla’ termina a coda di topo, nel non sense, in un filo di follia che si avvita attorno alle teste marce dei complottisti e guerrafondai contro Usraele e l’Occidente, cui nulla è prospettato se non miseria e sottomissone, cioè, Islam: e la coda del topo è, in effetti, una coda di paglia che vede andare in fumo tutte le teorie dietrologiche di fronte alla realtà delle cose e alla realpolitik.

I legami russo-egiziani sono sul punto di tornare ai livelli dell’era Nasser, stretti e coordinati anche se la differenza principale è che il Cairo cerca di emulare questo modello contemporaneamente con altri attori del mondo multipolare. Anche così, ciò simboleggia un terremoto geopolitico in Medio Oriente, dato che la nazione araba più popolosa ed ex-leader regionale ancora una volta avanza tracciando un corso indipendente dagli interessi gli Stati Uniti. Vi sono ancora molti altri passi complicati e contorti da effettuare prima di raggiungere questo ambizioso obiettivo, ma è indiscutibile che l’Egitto del Presidente al-Sisi sia intento a ripristinare orgoglio perduto e ruolo regionale del Paese, e che la Russia ne aiuta attivamente la rinascita geopolitica. Ciò presenta enormi opportunità per la Russia nell’inaugurare la transizione al multipolarismo globale, e l’Egitto è il partner giusto per realizzare questa visione in Medio Oriente.

Concordo con quanto affermato dal giornalista inglese Dan Glazebrook :

“Gli Stati africani che nel 2010 avanzavano economicamente, beneficiando degli investimenti cinesi su infrastrutture e produzione, allontanandosi da secoli di dipendenza coloniale e neocoloniale dalle predatrici istituzioni finanziarie occidentali, affrontano gravi nuove minacce terroristiche da gruppi come Boko Haram, dotati di nuove armi e strutture su gentile concessione dell’umanitarismo della NATO. Algeria ed Egitto, ancora governati dagli stessi movimenti indipendentisti che rovesciarono il colonialismo europeo, vedono i loro confini destabilizzati, ponendo le basi per attacchi debilitanti pianificati ed eseguiti dalla nuova miliziocrazia libica della NATO. Questo è il contesto in cui l’Egitto avvia la reazione regionale contro la strategia di destabilizzazione della NATO“

Stai diffondendo falsità a raffica.

Se c’è uno sfruttatore schiavista oggi è proprio l’aggressiva economia cinese che sta occupando pezzi crescenti di Africa.

Caro Menelik, ho inviato due post in cui controbbatto ai prelievi automatici da fonti altamente inquinanti,, più uno diretto a te: non ne cpmpare nemmeno uno e non so se questo farà la stessa fine. Comunque, è vero, questi scervellati venduti a peso a chi ci vuole in misera e sottomessi, non devono fare altro che ricalcare premendo qualche tasto: è tutto quanto può esigere alla loro residua attività la parnaoia e il livore anti-occidentale, finto-cristiano e filo-islamico che gli martella in testa. Sono dei cani morti, si diceva una volta.

Chissà da dove spunta fuori questo giornalista inglese che ci tien tanto a vederci ridotti in miseria e sotto l’ala protettiva cinese: non è tanto per l’emancipazione del Terzo Mondo dal colonialismo per merito dei cinesi, così generosi, sembra con tutti, meno che con noi, da cui esigono accoglienza, ingresso per merci di ogni genere prodotte con un super-sfruttamento della manodopera, tratandosi di un Paese che dipsone di questa risorsa e è povero di quelle energetiche;

– per cui, è singolare che i cinesi siano così internazionalisti e socialisti in fatto di lotta contro l’Occidente, ma schiavisti con i propri lavoratori;

– le merci made in China vengono piazzate nell’Ue senza troppi controlli né eccessivo rispetto delle regole – grazie allo spregiudicato colonialismo occidentale del WTO, cui Bill Clinton volle ammessa la Cina e con cui decretò aperta l’éra della globalizzazione, quella che i compllotisti No Global denunciarono da subito come l’ennesimo dell’imperialsimo inganno occidentale;

– forse, i cinesi mirano alle risorse di quei Paesi, vorrei vedere se fosse senza contropartite: ma non sembrano disposti a fare tanto di più per combattere Boko Haram, loro che i jihadisti uiguri che hanno in casa li trattano in modo così drastico e con la forza delle armi, senza fari tanti scrupoli né aspettarsi che se li facci per loro né Dan Glazebrook né chi ci fa sapere quello che pensa questo giornalista inglese così sveglio;

– i cinesi teorizzzno il primato economico, politico e militare della “Terra di Mezzo”, centro del mondo: non si vede perché dovfremmo essere d’accordo o esseen felici, a parte il gironalista inglese e i complottisti cristianamente anti-occidentali sempre e comunque;

– l’Occidente vuole intervenire contro Boko Haram e i jahadisti e no, ai complottisti questo non va bene, lo scrivo nel post che spero passi;

– la Libia vede contrapporsi forze laiche e Fratelli Musulmani, presenti da sempre nell’area, se ricordiamo i Senussiti e con estremisti di ogni sorta e gruppi tribali che vogliono la rinegoziare quanto concordato con Gheddsafi o vogliono riprendersi quello che gli spetta: l’Isis si è inserito in queste lotte come avvenuto in Iraq profittando del marasma in cui sono precipitati da quelle parti non appena viene a mancare un regime forte;

– cosa che copincollisti e copincollati continuano (non tanto) stranamente a trascurare, Hamas, punta di diamante anti-israeliana e dunque, anti-occidentale, ha già diffidato l’Occidente dall’intervenire contro l’Isis, mentre Al Sisi è minacciato dai libici, sia ‘laici’ che nella versione più gradita ai filo-islamici di Fratelli Musulmani.

In tutto questo confondere i piani del discorso e da complottisti preovetti, a diffondere cortine di fumo per nascondere dati di tutta evidenza, una cosa non cambia: l’odio anti-occidentale che vuole vederci ripodtti alla fame e sottomessi dall’invasione di merci cinesi e di immigrati di ogni parte del mondo, con una prevalenza ideologica, politica, militare e demografica dei più oltranzisti nel perseguire la sottomissione dell’Occidente e cioè, gli islamici, col consenso o no della Cina: ma, certo, con l’azione di sabotaggio informativo, storico e ideologico dei complottisti di tutto il mondo virtuale in aggiunta a quello reale.

Da IRIB redazione italiana :

WASHINGTON-Il Generale americano Wesley Clark (in pensione) ha ammesso apertamente che il gruppo terroristico“l’Isis è nato dai finanziamenti degli amici ed alleati degli Usa per combattere a morte contro Hezbollah”. Lo riferisce la PressTV.

L’ex comandante supremo della Nato in Europa (1997-2000), in una intervista rilasciata alla CNN ha aggiunto:” Noi abbiamo reclutato Zeloti e estremisti takfiri” creando così “un Frankenstein” per distruggere Hezbollah.

Il Generale Usa però non ha fornito alcun dettaglio sui nomi, di questi alleati ma ha sottolineato che il gruppo terroristico Daesh fa parte di una loro strategia per eliminare il movimento di resistenza libanese Hezbollah attraverso un esercito degli estremisti.

Gentile Redazione,

consentire a mistificatori di nessun’altra risorsa che quella di lavorare di riporto di fare di questo blog uno dei canali di distribuzione di Russia Today come di altri blog, fonti d’informazioni e siti, guarda caso, tutti sempre e unicamente complottisticamente schierati conto l’Occidente e in ogni caso, in pro dell’Islam, è una cosa incomprensibile. Comunque, il livello di demenza anche di rimbalzo offerto da questi esercizi di ritaglio e ricamo di mezze verità, totali paranoie, speculazioni gratuite, ipotesi unite e sospetti, opinioni di opinionisti inattendibili e di parte, bensì presentati come fossero la bocca della verità, rimane allucinante e perciò, sempre all’altezza delle tradizioni di questo genere di mistificazioni in cui islamici e al loro seguito, storici pro-islamici, nonché esperti di tecniche di disinformazione in uso nei regimi dittatoriali, soprattutto di Sinistra, hanno sempre sinistramente brillato.

Come si è avuto modo di dire in precedenza, era prevedibile che, per i complottisti:

– se gli Occidentali non attaccano l’Isis, è perché manovrano l’Isis e vogliono il petrolio iracheno e il controllo diretto o indiretto di Sira e Libia;

– se, però, gli Occidentali intervengono in Libia o in Siria, è perché vogliono controllare questI Paesi;

– se l’Egitto finisce nelle mani dei Fratelli Musulmani, è perché l’Occidente lo consente;

– se l’Egitto passa dalle mani dei Fratelli Musulmani a quelle dell’esercito – come è costante di molti Paesi arabi e musulmani una svolta o una gestione autoritaria del potere, laddove i complottisti pro-dhimmi non si stancano di ripetere che le dittature poliziesche e peggio dei dittatori ‘laici’ (Saddam Hussein, gli Assad, Gheddafi) sono un bastione contro le derive jihadiste manovrate, da chi, sennò, dagli U.S.A. e dai loro alleati -, è la prova che l’Egitto, alleato della Russia, proclama Russia Today, fa il gioco degli occidentali!;

– se la Russia aiuta Assad, ma non tanto da debellare l’Isis, nessun complottista ovvero nessuna delle loro fonti rifornimento noterà l’incongurenza, così da non doverla spiegare né trarne le dovute conseguenze, dato che questo genere di sproloqui può essere meso in moto a senso unico solo per attaccare gli Occidentali in genere e gli US.A. in particolare, con Israele e Paesi del Golfo a latere;

– se la Russia si dichiara pronta a fare la sua parte in una eventuale colazioni anti-Isis, nessuno sospetto vale e tantomeno, nessun ripensamento scatta al riguardo; va tutto bene;

– la Nigeria (per Russia Today con i complottisti al servizio delle ideologie e tirannie di ieri, quella comunista, di cui ripescano i leit-motiv, come di quella presente e futura e cioè, islamica) è “finanziata” dalla Cina, che, però, finanzia anche il colossale debito US.A.: se fosse stata finanziata dagli US.A., il finanziamento sarebbe stato declassato a “controllo coloniale” da parte degli U.S.A., mentre, in Nigeria come altrove, chiunque sia a finanzaire il governo, sono presenti aziende e industrie estrattive di tutto il globo;

– in ogni caso, non si capisce perché i cinesi non fanno in Nigeria quello che i Russi fanno nel Donbass e non riforniscono il governo nigeriano ‘amico’ di armamenti, finanziamenti per procurarsi armi e quant’altro, in modo da ridurre a non nuocere gli islamici;

– se, però, il governo nigeriano, i vescovi nigeriani, i nigeriano invocano l’inteewvnto degli Occidentali, ecco che ai complottisti paranoici la cosa non va bene;

– se l’Isis spadroneggia e all’opposto, se l’Egitto bombarda, sono gli occidentali che fanno combattere le loro guerre a altri, mentre la cosa non vale se i secssionisti del Donabss comabttono per la Russia e minacciano che nessuna pace ci sarà mai se l’Ucraina entra nell’Ue o nella N.A.T.O.:

– ma se contro l’Isis o Boko Haram vuole combattere l’Occidente, allora, ai complottisti e ai loro riferienti ideologici, sprituali e materiali non va bene lo stesso;

– Hezbollah come Hamas come l’Iran hanno come obiettivo comune la cancellazione dello stato di Israele: intanto, è cancellata la presenza cristiana dal Medio Oriente e vedete un po’ quanto sono dispiaciuti Hezbollah, Hamas, Iran e complottisti sedicenti cristiani per questo dramma: non si vedono manifestazioni di protesta, proclami bellicosi né minacce né interventi per impedire quello che accade sotto gli occhi di tutti e nell’indifferenza generale, i complottisti non hanno nulla da copincollare al riguardo dai loro signori e padroni, tutta la loro preoccupazione, solidarietà e sostegno e impegno webbistico è solo per Gaza e Cisgiordania, da dove i cristiani sono stati cacciati per tempo senza nulla da obiettare;

– la stessa sorte dei cristiani a Gaza e in Cisgiordania si profila per il Libano, cristiano al 60% fino al 1975, quando palestinesi e siriani di Assad père e successivamente, irianiani hanno cominciato a attaccarli e a farsi la guerra, mentre oggi i libanesi cristiani, abbandonati dall’Occidente, devono accettare la protezione e frnire la collaborazione a chi si erge a loro ‘protettore’, l’Islam di un fazione o un’altra;

– il generale Clark dice una cosa che tutti i governi fanno, sperando che sia la cosa giusta o meno controproducente: il nemico del mio nemico va sostenuto, fino a prova contraria. e non c’è bisogno di prive contrarie, lo sanno tutti, sotto gli occhi dell’U.N.I.F.I.L., il contingente di truppe dell’O.N.U. a guida italiana, Hezbollah si è riarmato grazie all’Iran e con la collaborazione della Siria di Assad, sempre perla regola di cui sopra, che il nemico del mio nemico è il mio allesato. e nel caso, qualcosa di più: un fratello in Maometto che combatte la guerrra per conto di un’Iran che ha minacciato più volte e apertamente l’Occidente e in modo esplicito, il nostro stesso Paese: in attesa che l’Iran si doti di armamenti nucleari, così da passare dai delitri di onnipotenza ai fatti di distruzione totale ma, che diamine!, in nome dell'”Islam, religione di pace”, di Maometto “profeta di pace” e di Allah che, è tutto dire, gli sembra clemente e misericordioso.

Prego la Redazione di fare passare il post che ho inviato, grazie.

Raider, mi pare di essere al teatro dell’assurdo:

i filo-islamici e compagni di merende complottisti postano tutto quello che gli pare per creare un’opinione cattolica contraria all’avanzata dell’isis, avanzata che loro apprezzano e ne condividono gli intenti, e tu vieni censurato, anche se solo temporaneamente.

Posta di sopra con account Facebook, lì passa sempre il post.

Caro Menelik, ho già invisto due post, spero passino, per smentire le dietrologie e le scempiaggini copincollate da gente cui è permesso di fare di questo blog la sentina di tutte le manie complottiste. Non capisco come gli sia consentito, ma pero che la Redazione dia modo di ribattere tempestivamente a gente che falsifica il proprio nickname e millanta una fede cristiana che è una copertura per islamici che vengono qui solo per attaccare lì’Occidente e difendere la causa islamica e basta – Dio, Patria Famiglia, Pensiero Unico, non gliene frega assolutamente nulla -; o sono l’immagine digitale di quella dhimmitudine che ci aspetta in un’Ue che si avvia a a grandi passi a diventare Eurabia.

Quello che vanno sostenendo alcuni musulmani europei è che ci sono popoli musulmani oppressi da poche dinastie che tengono il potere laggiù da sempre, dittatori o caste ovviamente musulmane, e che prelati cristiani benedicono questi oppressori, perché permettono libertà di culto, anche a loro. Penso che siano migrati dal Medio Oriente verso l’Europa soprattutto personaggi con idee che si scontravano con i regimi di quei posti e quindi per noi non vedo niente di buono all’orizzonte. L’IS è cresciuto grazie a seconde generazioni e convertiti qua ad un Islam totalitario che pensa sia lecito armarsi e uccidere in nome di ideali coranici. Loro parole “chi è nato o cresciuto qua conosce i suoi diritti”. Ai loro occhi noi occidentali siamo colpevoli di aver stretto alleanze con gente che li opprime da sempre. Per cui l’Egitto sarà sempre militare ma chissene mentre l’Europa e l’Italia con questi “ibridi” cosa diventerà?? Sono il frutto dell’incontro tra occidente ed Islam totalitario e sono europei non egiziani, per cui la patata bollente è tutta nostra.

le primavere arabe altro non erano che un cambiamento di regime, con giovani musulmani che guardavano le tv europee e leggevano i blog americani. poi in italia tutti a sputar addosso agli italiani che per anni, a sentir loro, hanno favorito le dittature. tutti con idee cretine in testa. a parte la tunisia tutti gli altri paesi stavano meglio. gli egiziani hanno i militari che li difendono, noi con l’isis a 300 km e una invasione di clandestini senza nemmeno catturare gli scafisti perché impostano il pilota automatico dalle coste turche e se ne vanno, stiamo a discutere se darsi da fare per contenere la situazione è da fascisti o no.

Da Russia Today, uno degli ultim media affidabili :

L’Egitto svela il bluff occidentale sulla guerra fasulla al SIIL

febbraio 21, 2015

Dan Glazebrook, RussiaToday, 19 febbraio 2015

L’occidente strombazza il SIIL quale ultima minaccia alla civiltà, sostenendo l’impegno totale alla sua sconfitta e l’avanzata del gruppo in Siria e Iraq come pretesto per allargare il proprio impegno militare in Medio Oriente. Eppure, verso la Libia, che sembra seguire lo stesso percorso della Siria delle milizie antigovernative “moderate”, sostenute dall’occidente, che aprono la via al SIIL, Gran Bretagna e Stati Uniti sembrano riluttanti a confrontarvisi, subito raffreddando la richiesta del presidente egiziano al-Sisi di una coalizione internazionale per fermarne l’avanzata. Con tale suggerimento, prevedibilmente respinto, Sisi evidenzia la doppiezza occidentale sul SIIL e la vera natura della politica della NATO in Libia.

Il 29 agosto 2011, due mesi prima che le ultime vestigia dello Stato libico venissero distrutte e il suo leader assassinato, fui intervistato da Russia Today sul futuro del Paese. Dissi: “C’è un gran parlare di ciò che accadrà (in Libia dopo la cacciata di Gheddafi), ci sarà la sharia o una democrazia liberale? Quello che dobbiamo capire è che ciò che sostituirà lo Stato libico non sarà alcuna di tali cose, ciò che sostituirà lo Stato libico sarà ciò che ha sostituito lo Stato in Iraq e in Afghanistan, un governo disfunzionale, assenza totale di sicurezza, guerra di bande e guerra civile. Non è un errore dalla NATO, essa preferirebbe vedere Stati falliti piuttosto che Stati potenti e indipendenti capaci di sfidarne l’egemonia. E coloro che lottano per il CNT, lottano per la NATO, devono capire che questa è la visione della NATO del loro Paese“. Gli amici, al momento mi dissero che apparivo troppo pessimista e cinico. Risposi che speravo in Dio che avessero ragione, ma la mia esperienza di in un decennio, dopo i risultati delle guerre di aggressione del mio Paese (la Gran Bretagna) in posti come Kosovo, Afghanistan e Iraq, da tempo ignorati dai media mainstream, mi portava a credere il contrario. Certo, non ero il solo a porre tali avvertimenti. Il 6 marzo 2011, alcune settimane prima che la NATO iniziasse sette mesi di bombardamenti, Gheddafi rilasciò un’intervista profetica al quotidiano francese Le Monde du Dimanche, dichiarando: “Voglio farmi capire: se minacciano (la Libia), se si cerca di destabilizzare (la Libia), ci sarà il caos, bin Ladin, le fazioni armate. Questo è ciò che accadrà. Avrete l’immigrazione, migliaia di persone invaderanno l’Europa dalla Libia, e non ci sarà più nessuno a fermarli. Bin Ladin s’installerà in Nord Africa e lascerà il mullah Omar in Afghanistan e Pakistan. Avrete bin Ladin a portata di mano”. In particolare avvertiva che Derna, città che aveva già fornito numerosi attentatori suicidi in Iraq, sarebbe diventata un “emirato islamico” sul Mediterraneo. Gli avvertimenti di Gheddafi furono derisi dai media occidentali (anche se molti esperti d’intelligence sostennero le sue affermazioni), e pochi in Europa avevano mai sentito parlare di Derna, fino al novembre 2014, cioè quando il SIIL ne annunciò l’occupazione, la prima di tre città libiche ora sotto il suo controllo. L’ultima conquista, Sirte, città natale di Gheddafi, fu annunciata su YouTube con la decapitazione di 21 cristiani copti catturati a dicembre. Si ritiene fossero lavoratori immigrati da una delle zone più povere dell’Egitto.

Sirte era stata una roccaforte governativa durante assalto della NATO nel 2011, e una delle ultime città a cadere, grazie alla resistenza feroce e ad assenza di sostegno ai “ribelli”. Fu sottoposta a un assedio massiccio e divenne teatro di alcuni dei peggiori crimini di guerra della NATO e dei suoi alleati sul campo. Ora che la gente di Sirte è costretta a vivere, e morire, sotto l’ultima incarnazione degli eroici combattenti per la libertà della NATO, appare sempre più chiaro il motivo per cui li combatterono duramente, eppure anche tale massacro è stato eclissato dai quasi 600 soldati dell’Armata Nazionale libica uccisi dal SIIL e dai suoi alleati nella battaglia per Bengasi, negli ultimi tre anni. Questo è lo stato delle cose in Libia dovute alla NATO, sovvertendo il Paese da stabile e prospero Stato pan-africano, attore di primo piano nell’Unione africana e spina nel fianco di Stati Uniti e Regno Unito nei loro tentativi di ristabilirvi il dominio. Non solo la Libia subisce il vuoto di potere derivante dalla distruzione da parte della NATO dell’apparato statale libico, ma l’intera regione è trascinata nel vortice. Come Brendan O’Neill ha dettagliato, gli orrori quotidiani perpetrati in Mali, Nigeria e ora Camerun sono il risultato diretto dell’aggressione della NATO, mentre gli squadroni della morte nel Sahel-Sahara sono liberi di creare campi di addestramento e raccogliere armi nella gigantesca zona d’illegalità che la NATO ha imposto in Libia. Risultato? Gli Stati africani che nel 2010 avanzavano economicamente, beneficiando degli investimenti cinesi su infrastrutture e produzione, allontanandosi da secoli di dipendenza coloniale e neocoloniale dalle predatrici istituzioni finanziarie occidentali, affrontano gravi nuove minacce terroristiche da gruppi come Boko Haram, dotati di nuove armi e strutture per gentile concessione dell’umanitarismo della NATO. Algeria ed Egitto, ancora governati dagli stessi movimenti indipendentisti che rovesciarono il colonialismo europeo, vedono i loro confini destabilizzati, ponendo le basi per attacchi debilitanti pianificati ed eseguiti dalla nuova miliziocrazia libica della NATO. Questo è il contesto in cui l’Egitto avvia la reazione regionale contro la strategia di destabilizzazione della NATO. Lo scorso anno, in particolare, gli egiziani videro il loro vicino occidentale degradare rapidamente lungo la via dell’occupazione del SIIL, come in Siria. In Siria, una guerra civile tra l’insurrezione filo-occidentale e un governo laico democratico ha visto le forze antigovernative rapidamente cadere sotto il dominio del SIIL, i presunti “moderati” filo-occidentali dell’Esercito libero siriano si univano al SIIL (impressionati dal suoi valore militare, armi avanzate e massicci finanziamenti) o sconfitti da esso. In Libia, lo stesso modello si svolge rapidamente. L’ultima fase del disastro libico è iniziata lo scorso giugno, quando le milizie che dominavano il parlamento precedente (che si fanno chiamare coalizione ‘Alba di Libia’) persero le elezioni, ne rifiutarono i risultati incendiando aeroporti e depositi di petrolio nel Paese, avviando così la guerra civile tra esse e il nuovo parlamento. Entrambi i parlamenti hanno la fedeltà di varie fazioni armate, e hanno istituito propri governi rivali, ognuno controllando diverse parti del Paese. Ma da Derna, lo scorso novembre, le aree occupate da Alba di Libia iniziavano a cadere in mano al SIIL. La caduta di Sirte, terza città da esso occupata, e non sarà l’ultima. Tale è il ruolo sempre svolto dai fantocci dell’occidente in tutta la regione, aprire la strada e gettare le basi dell’affermarsi del SIIL. L’intervento del presidente egiziano Sisi, con gli attacchi aerei su obiettivi del SIIL in Libia, si propone di invertire tale corso, prima che raggiunga proporzioni iracheno-siriane.

Il governo di Tobruq, riconosciuto internazionalmente, nominato dalla Camera dei Rappresentanti eletta la scorsa estate, ha accolto con favore l’intervento egiziano. Non solo, spera che l’aiuti ad impedire l’avanzata del SIIL ed anche a cementare il sostegno egiziano nella guerra civile contro ‘Alba di Libia’. In effetti, l’Egitto potrebbe, con qualche ragione, sostenere che vincere la guerra contro il SIIL richieda un governo libico unitario impegnato allo scopo, e che il rifiuto di Alba di Libia di riconoscere il parlamento eletto, per non parlare dell’atteggiamento ‘ambiguo’ verso il SIIL, sia il grosso ostacolo al conseguimento di tale risultato. Ciò significa che l’intervento egiziano fa naufragare l’iniziativa dei colloqui di pace ‘dialogo in Libia’ delle Nazioni Unite? Non necessariamente, infatti potrebbe avere l’effetto opposto. Le prime due tornate di colloqui sono state boicottate dal Congresso Generale Nazionale (il parlamento di Alba di Libia), con la certezza che avrebbe continuato a ricevere armi e finanziamenti dai partner della NATO Qatar e Turchia, mentre il governo di Tobruq subisce l’embargo internazionale delle armi. Come l’inviato del Regno Unito al dialogo in Libia Jonathan Powell ha osservato, la “conditio sine qua non per la pace” è una “situazione di stallo reciprocamente dannosa”. Riequilibrando la guerra civile, il sostegno militare egiziano al governo di Tobruq può mostrare al GNC che prendere sul serio i colloqui sarà nel suo interesse più che continuare la lotta. L’appello di Sisi al sostegno militare dell’occidente al suo intervento è stato effettivamente respinto, molto probabilmente aspettava che lo fosse. La dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Gran Bretagna e alleati ha raffreddato l’idea, e non c’è da stupirsene; non hanno posto la Libia al centro della loro strategia di destabilizzazione regionale per poi cercare di stabilizzarla proprio quando comincia a dare risultati. Tuttavia, costringendoli a uscire con tale dichiarazione, Sisi ha denunciato il bluff dell’occidente. Stati Uniti e Gran Bretagna pretendono di essere impegnati a distruggere il SIIL, formazione prodotta dalla rivolta che hanno sponsorizzato in Siria negli ultimi quattro anni, e Sisi gli chiede di supportarlo. Si sono rifiutati e alla fine, la risoluzione egiziana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha fatto menzione all’intervento militare di altri potenze, limitandosi a chiedere la fine dell’unilaterale embargo internazionale delle armi che impedisce l’armamento del governo eletto, ma ciò non sembra scoraggiare i partner regionali della NATO, che armano apertamente le milizie di ‘Alba di Libia’. Sisi ha di fatto costretto l’occidente a smascherarsi: il rifiuto della sua proposta di sostenere l’intervento chiarisce a tutti la duplice natura del loro presunto impegno a distruggere il SIIL. Vi sono, tuttavia, profonde divisioni sul tema in Europa. La Francia amplia la presenza militare nella regione del Sahel-Sahara, con 3000 truppe in Ciad, Niger, Burkina Faso e Mali, aprendo una nuova base al confine tra Libia e Niger, lo scorso ottobre e, probabilmente, accoglierà il pretesto per estendere le operazioni dal suo protettorato storico al sud della Libia. L’Italia, allo stesso modo, è sempre tesa riguardo la destabilizzazione che ha contribuito a scatenare, avendo non solo danneggiato un partner commerciale di valore, ma con sempre più centinaia di migliaia di profughi in fuga da orrore e miseria che la NATO ha scatenato nella regione. Però non sono propense ad agire senza l’approvazione del Consiglio di sicurezza, che probabilmente sarà bloccato da Stati Uniti e Gran Bretagna, sempre più felici di vedere Paesi come l’Egitto, alleato della Russia, e la Nigeria, finanziata dalla Cina, indeboliti e bloccati dal terrorismo. La azioni di Sisi, si spera, non solo evidenzieranno l’acquiescenza dell’occidente agli orrori che ha creato, ma anche spianeranno la via a una risposta efficace contro di essi.

Dopo l’eccidio dei 21 martiri, gli Egiziani ne hanno fatti fuori un bel po’ dei tuoi amici in trasferta in Libia.

W gli Egiziani !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Russia today? Non è perché è di la che è ipso facto verità.

Qual è il compito dell’Occidente in questo momento? Aiutare convintamente il presidente Al Sisi e smetterla di considerare Bashar al Assad un nemico. Le primavere arabe per il momento hanno solo portato distruzione e morte. Se prima l’Islam non cambierà visione del mondo come proposto proprio dal presidente egiziano, ogni primavera riulterà vana e saremo sempre punto e daccapo.

Se vuoi essere libero, snche da analfabeta lo pretendi. Certo è molto meno probabile, perché per certe cose ci vuole consapevolezza della propria dignità umana. Ma anche un snalfabeta percepisce quando è maltrattato.

@Tiglat

Infatti i militari non maltrattano, governano e garantiscono più libertà rispetto ai Fratelli Musulmani eletti dagli analfabeti.

I Fratelli sono stati votati anche da tanti laureati. Analogamente, ci sono analfabeti anche nel altro fronte.

Il desiderio di libertà dei giovani egiziani deve fare i conti con un tasso di analfabetismo del 40%, e con quasi numeri la democrazia è impossibile. I militari sono l’unica speranza di stabilità, ma certo bisogna mettere a fuoco il problema educativo, in cui i comboniani in Africa sono maestri, ma quasi soli.

Tra l’altro i copti sono la popolazione “indigena” dell’Egitto così come i barberi sono gli abitanti originari del Maghreb. Queste popoli devono prendere coscienza della loro identità nazionale pre-araba così da costruire la nazione egiziana sganciandosi dal panarabismo. Purtroppo in molti paesi l’unico fattore di aggregazione delle varie tribù è l’Islam, l’identità araba o in ultima istanza il re o l’uomo forte del momento.

Il dispotismo è il ripiego inevitabile di società incapaci di costruire una democrazie perché non tollerano la diversità al loro interno. I militari egiziani possono essere paragonati agli omologhi turchi, Nasser ad Atatürk, Erdogan a Morsi, nessuna differenza concettuale praticamente le stesse dinamiche…