Maturità 2015. Dalla selva oscura al percorso della fede

Anche quest’anno tempi.it dedica uno spazio speciale alla preparazione dell’esame di maturità. Lo trovate qui e sarà in continuo aggiornamento (qui un tototema ragionato). Qui di seguito vi proponiamo delle risposte per l’esercitazione che abbiamo pubblicato ieri.

Tipologia A: analisi di testo

Paradiso I, vv. 43-72

Fatto avea di là mane e di qua sera

tal foce, e quasi tutto era là bianco

quello emisperio, e l’altra parte nera, 45

quando Beatrice in sul sinistro fianco

vidi rivolta e riguardar nel sole:

aquila sì non li s’affisse unquanco. 48

E sì come secondo raggio suole

uscir del primo e risalire in suso,

pur come pelegrin che tornar vuole, 51

così de l’atto suo, per li occhi infuso

ne l’imagine mia, il mio si fece,

e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso. 54

Molto è licito là, che qui non lece

a le nostre virtù, mercé del loco

fatto per proprio de l’umana spece. 57

Io nol soffersi molto, né sì poco,

ch’io nol vedessi sfavillar dintorno,

com’ferro che bogliente esce del foco; 60

e di sùbito parve giorno a giorno

essere aggiunto, come quei che puote

avesse il ciel d’un altro sole addorno. 63

Beatrice tutta ne l’etterne rote

fissa con li occhi stava; e io in lei

le luci fissi, di là sù rimote. 66

Nel suo aspetto tal dentro mi fei,

qual si fé Glauco nel gustar de l’erba

che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi. 69

Trasumanar significar per verba

non si poria; però l’essemplo basti

a cui esperienza grazia serba. 72

Rispondi

Comprensione complessiva

– Parafrasa i versi riportati.

Analisi di testo

– Spiega i versi riportati mostrando il ruolo che Beatrice assume per Dante nel Paradiso.

– Nel Paradiso più volte Dante ricorre alla explanatio per argumenta exemplorum oppure a similitudini e paragoni con la realtà terrena per descrivere una situazione altrimenti non raccontabile a parole. Soffermati su questa modalità di racconto nei versi riportati.

– Il verbo «transumanare» è esemplare nel nuovo linguaggio di cui si avvale Dante nella terza cantica. Perché? Qual è il significato del verbo?

Approfondimenti e inquadramento generale.

– Scegli un episodio dell’Inferno, uno del Purgatorio e uno del Paradiso per documentare e dettagliare la specificità di ciascuna cantica.

RISPOSTE

Comprensione complessiva

– Non riportiamo qui la parafrasi del lacerto. Si rimanda a qualsiasi antologia dantesca.

Analisi di testo

– Nel canto I del Paradiso Dante si trova ancora nell’Eden, di fronte all’amata Beatrice, la quale sta guardando il Sole, come nessuna creatura è in grado di fare. Neppure un’aquila riesce a sostenere la vista della luce del Sole così a lungo. A questo punto il poeta fiorentino descrive in maniera geniale e sintetica la sua concezione dell’educazione: «E sì come secondo raggio suole/ uscir del primo e risalire in suso,/ pur come pelegrin che tornar vuole,/ così de l’atto suo, per li occhi infuso/ ne l’imagine mia, il mio si fece,/ e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso». Ovvero Dante, guardando negli occhi Beatrice, a sua volta inizia a guardare il Sole come per processo osmotico.

L’uomo impara sempre imitando un altro che ha già imparato, guardando un altro che sta camminando nella vita. Dante inizia a guardare in alto perché sta guardando Beatrice, ma Beatrice, pur se non vede il poeta da dieci anni, non vuole trattenerlo su di sé, ma desidera indirizzarlo verso il Cielo, il bene, la verità, l’assoluto. Una persona che davvero ama non trattiene l’altro su di sé, ma gli indica la strada buona, la verità, la bellezza, la bontà. Questa è la vera educazione. La Beatrice del Paradiso non si comporta come donna amata, ma come maestra che spalanca il cuore di Dante. Spalancare il cuore vuole dire indirizzare al desiderio dell’assoluto. Scrive A. De Saint Exupery nella Cittadella: «Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini. Ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito». Nella stessa opera compare la figura del capo che istruisce i generali spronandoli a essere pienamente uomini mantenendo vivo il desiderio. Confessa loro: «Voi non vincerete perché cercate la perfezione. […] La torre, la roccaforte o l’impero crescono come l’albero. Esse sono manifestazioni della vita in quanto è necessario che ci sia l’uomo perché nascano. E l’uomo crede di calcolare. Crede che la ragione governi la costruzione delle sue pietre, quando invece la costruzione con quelle pietre è nata dapprima dal suo desiderio. […] I suoi calcoli non fanno altro che dare forma al suo desiderio e illustrarlo. […] Voi perderete la guerra se non desiderate nulla».

Beatrice sta educando Dante a non rimanere in continuazione a guardarla negli occhi, perché un rapporto vero spalanca all’altro, non trattiene su di sé, ma spalanca a qualcosa di più grande. Un’amicizia vera e un amore autentico aprono agli altri, non rinchiudono. Beatrice sta educando Dante a perseguire la meta, che c’è. La realtà è positiva. Non bisogna rimanere chiusi, concentrati solo sulla persona amata o sull’amico o sul maestro che abbiamo incontrato nella vita. Per questo motivo il poeta fiorentino ha fatto uscire di scena il maestro Virgilio senza troppi rimpianti e nostalgie. Una volta che il compito del maestro è stato adempiuto, Dante continua la strada con un nuovo maestro, Beatrice. Il maestro non è un idolo. Quanto sta spiegando Dante nel primo canto del Paradiso è molto attuale per la società contemporanea, in cui abbiamo davanti a noi molti idoli, che mostrano non la verità e la bellezza, ma se stessi come risposta al bisogno e alle domande dell’uomo. Gli idoli non sono compagnia nel cammino dell’esistenza. Se lo fossero, mostrerebbero tutta la loro inconsistenza. Gli idoli sembrano affascinare per la loro presunta autonomia, per l’autosufficienza, come se fossero in grado di darsi la felicità da soli. L’uomo autentico, il giovane come l’adulto, percepisce che non ha bisogno di idoli, ma di maestri. Oggi è sempre più necessaria la presenza di maestri. Il maestro, colui che guida e che è autorevole, non rimanda mai a sé come risposta ai problemi della vita, ma comunica altro, indirizza al bene e conquista gli altri proprio perché non avvinghia a sé.

Il maestro sprona al «desiderio del mare aperto», non si sofferma sulla noia del particolare slegato dal desiderio di navigare. Se si togliesse la brama del navigare, per quale motivo si dovrebbe faticare a tagliare la legna per costruire la barca? E ancora, come si può educare qualcuno intimorendolo, facendogli pensare che nella vita bisogna avere soltanto paura? Che cosa possiamo dare a noi stessi e che cosa ai nostri figli, alle persone cui vogliamo bene, se non il bello e il vero che incontriamo? I divi idolatrati, invece, presentano sé come la soluzione. Anche Beatrice più tardi si farà da parte, perché non sarà lei ad accompagnare Dante alla visione di Dio.

– Tutti noi abbiamo sperimentato che quando la nostra esperienza è grande e significativa è difficile comunicarla a parole, perché abbiamo l’impressione di banalizzarla. Per questo Dante ricorre alla explanatio per argumenta exemplorum ovvero alla spiegazione attraverso l’uso degli esempi, espediente che è tipico dei trattati di mistica. Scrive Dante: «Nel suo aspetto tal dentro mi fei,/ qual si fé Glauco nel gustar de l’erba/ che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi». L’esempio è tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Il pescatore Glauco si era accorto che dei pesciolini nutrendosi di erbe marine avevano recuperato energia e ripreso vigore. Così anche lui decide di nutrirsene e si trasforma in una divinità marina. Dante sta provando una sensazione straordinaria, quella di andare oltre il limite umano, di non sentirsi più uomo, non sente più l’impaccio del corpo e il peso del peccato. Santa Caterina da Genova scrive che Inferno, Purgatorio e Paradiso sono situazioni che noi possiamo sperimentare in vita. Noi possiamo sperimentare il Paradiso in terra già sperimentando la purificazione dal peccato e il perdono.

Anche precedentemente il poeta si è avvalso di una doppia immagine per spiegare il processo di imitazione: quella di un raggio riflesso che esce da un raggio incidente e quella di un pellegrino che è arrivato alla meta e poi torna indietro. I due esempi provengono il primo dalla fisica e il secondo dalla storia medioevale. L’uomo medioevale si percepisce come homo viator, un uomo che è in viaggio, sempre in movimento verso la vera patria.

– Quando Dante inizia a guardare il Cielo, qualcosa di straordinario inizia ad accadere, non descrivibile a parole. Scrive il sommo poeta: «Trasumanar significar per verba/ non si poria; però l’esemplo basti/ a cui esperïenza grazia serba». Per comunicare la sua esperienza Dante conia un nuovo verbo, «transumanar», ovvero andare oltre la condizione umana, non percepire più il limite del corpo o, forse, sentirsi pienamente uomini.

Nei versi che seguono il lacerto riportato Dante vede una luce di un’intensità mai percepita e una musica così soave quale non ha mai sentito in Terra. Così è preso da un dubbio. Nel Paradiso Beatrice capisce Dante prima che questi esprima i suoi desideri. Se nell’Inferno Dante parlava fin troppo all’inizio del viaggio e ha imparato a chiedere il dovuto al momento opportuno, nel Paradiso non c’è neanche bisogno di chiedere, perché la carità dei santi previene le domande: «Tu stesso ti fai grosso/ col falso imaginar, sì che non vedi/ ciò che vedresti se l’avessi scosso./ Tu non se’ in terra, sì come tu credi;/ ma folgore, fuggendo il proprio sito,/ non corse come tu ch’ad esso riedi». Beatrice spiega che non si trovano più in Terra, ma che stanno salendo verso il Cielo con una velocità maggiore a quella di un fulmine che scende verso terra. A questo punto nella mente di Dante sorgerà un dubbio ancor maggiore. Come è possibile salire verso l’alto con il proprio corpo, quando siamo ancora in vita? Ovvero come può l’uomo far esperienza del cielo prima della morte?

Approfondimenti e inquadramento generale

– L’INDIVIDUALISMO DI FARINATA DEGLI UBERTI NELL’INFERNO.

Scriveva Bernanos nel Diario di un curato di campagna che l’Inferno è non amare più, non conservare più la capacità di amare. In altre parole potremmo anche dire che la condizione infernale è l’esperienza della propria assoluta autonomia, quella totale autonomia che, spesso, nell’epoca contemporanea è presentata come aspirazione cui tendere, la totale assenza di legami per cui noi viviamo come se gli altri non esistessero, incapaci di amare e di farci amare. L’Inferno in vita si sperimenta quando non si vive con una presenza di fronte agli occhi, ma nella propria solitudine ci si abbandona alle proprie passioni che diventano l’orizzonte ultimo di riferimento. L’idolo creato ben presto rivela la propria inconsistenza, il sogno tanto vagheggiato rapidamente dimostra la sua insufficienza a felicitarci.

Per questo riteniamo particolarmente emblematica della condizione infernale la figura di Farinata degli Uberti nel canto decimo. Ci troviamo in mezzo alle tombe scoperchiate degli eretici (cerchio VI). Dante sta camminando tra le mura della città di Dite e le tombe e sta discorrendo con il maestro intorno al tema della discrezione alla quale Virgilio lo ha più volte richiamato. Proprio mentre la discussione ruota intorno all’importanza di usare poche e ponderate parole, interviene un personaggio che è tra i meno discreti di quanti si trovano all’Inferno e che così interpella il Fiorentino: «O Tosco che per la città del foco/ vivo ten vai così parlando onesto,/ piacciati di fermarti in questo loco./ La tua loquela ti fa manifesto/ di quella nobil patria natio,/ a la qual forse fui troppo molesto».

Statuario, imponente, con fiero aspetto tanto da aver «l’Inferno a gran dispitto», Farinata è stato uno degli artefici della vittoria dei ghibellini di Firenze alleati a Siena contro i guelfi fiorentini nella battaglia di Montaperti del 1260. Ha dedicato tutta la sua esistenza terrena alla passione politica, alla sua fazione, al suo partito. È definito nel canto VI come uno di coloro che «a ben far puoser li ‘ngegni», ma ciò non è sufficiente alla sua salvezza. La fama di essere epicureo, di considerare l’anima mortale fa sì che Dante lo ponga qui tra gli eretici. Ora, sentendo la «loquela» di Dante, capisce di aver di fronte un concittadino e la prima domanda che gli rivolge riguarda la sua famiglia, il partito di appartenenza. Quel «Chi fur li maggior tui?» non è una domanda interlocutoria di cortesia, ma è una richiesta di prendere posizione di fronte alle lotte cittadine, di schierarsi, di svelare apertamente la propria fede politica. Ecco perché quel «magnanimo» di Farinata, comprendendo di aver di fronte un avversario politico, inizia un vero agone.

La tenzone, una sorta di partita o scontro o duello verbale, può essere divisa in due tempi, con un intervallo rappresentato dall’intervento in cui parla Cavalcante de’ Cavalcanti. Nel primo tempo Farinata afferma che gli antenati di Dante furono da lui cacciati per ben due volte. Ferito nell’orgoglio, Dante replica con una stoccata che va a segno portandolo in vantaggio nei confronti del rivale concittadino: i suoi parenti scacciati riuscirono, infatti, a rientrare, mentre i parenti di Farinata non «conobbero bene quell’arte».

Il duello, ormai aperto, è sospeso solo grazie all’intervento di Cavalcante de’ Cavalcanti, il vicino di tomba di Farinata, che con il primo sembrerebbe aver in comune solo la colpa di essere epicureo, ma con il quale è in realtà legato anche da un vincolo di parentela. Bice degli Uberti ha, infatti, sposato Guido Cavalcanti, figlio di Cavalcante. I due vicini di tomba sono, quindi, consuoceri. Cavalcante de’ Cavalcanti vive nella memoria del figlio, orgoglioso della intelligenza e dei meriti intellettuali che Guido seppe dimostrare in vita. Pacato, discreto, con una patina di velata malinconia chiede a Dante: «Se per questo cieco/ carcere vai per altezza d’ingegno,/ mio figlio ov’è? e perché non è teco?». Il padre è convinto che esistano solo meriti umani, non sospetta che Dante, amico del figlio, possa essere in viaggio nell’aldilà per grazia in nome di una missione voluta dal Cielo. Il figlio Guido dovrebbe avere anche lui la possibilità di vedere l’Oltremondo, se si valutano i meriti umani e l’altezza d’ingegno non inferiori (a suo avviso) a quelli di Dante. Questi, però, sottolinea che l’amico Guido non volle intraprendere la strada per raggiungere la verità, sprezzando la tradizione cristiana e la fede: «Colui ch’ attende là, per qui mi mena/ forse cui Guido vostro ebbe a disdegno». Sentendo il verbo al passato («ebbe»), non ottenendo immediata risposta da Dante alla domanda se il figlio sia ancora in vita, Cavalcante sprofonda nella tomba, rattristato e ormai convinto che la dolce luce del sole non colpisca più gli occhi di Guido che, quindi, non vive più. Orbene, a questo punto, termina l’intervallo che ha la funzione da un lato di rallentare o di sospendere la tensione accumulatasi nel primo tempo della tenzone e dall’altro di mettere in luce la caratteristica precipua dei dannati, ovvero la loro totale incapacità di guardare il prossimo, di provare amore, compassione o simpatia.

Farinata degli Uberti vive nella propria solitudine e nell’orgoglio politico. Così, pur vedendo il dolore del consuocero generato dal fraintendimento delle parole di Dante, riprende la disputa esattamente là dove era stata sospesa. Inizia il secondo tempo. Farinata ha pronta una stoccata per pareggiare i conti con il concittadino: «Non cinquanta volte fia raccesa/ la faccia de la donna che qui regge,/ che tu saprai quanto quell’arte pesa». Anche Dante sarà esiliato, scoprirà «quanto è duro calle salire e scendere le scale altrui».Dante ha qui sperimentato, nel colloquio con Farinata, cosa significhi vivere con un cuore spietato, non spalancato all’altro, ha conosciuto l’abisso del male e del peccato, si è posto sullo stesso piano di Farinata. Ora i toni si smorzano, dopo che i due comprendono quanto ci si possa fare del male.

Farinata degli Uberti, Cavalcante de’ Cavalcanti e Dante viator sono più simili di quanto possa sembrare ad uno sguardo superficiale. I due consuoceri usano una ragione che non è spalancata sul Mistero e riescono a concepire soltanto la propria misura, l’uso di una intelligenza che è ridotta alla fiducia nelle proprie forze, nelle proprie convinzioni politiche, presumendo di poter conquistare una salvezza tutta umana. Ma «il valore di un uomo non dipende né da come nasce, né – come è portato a credere il consuocero – dall’altezza del suo ingegno. Non è quello il problema. Il problema è se qualcuno si prende cura di te o no, se si è fatto un incontro con qualcuno (Beatrice) che ha spalancato orizzonti razionali più ampi di quelli forniti dalla propria immaginazione o se si è rimasti schiavi delle proprie vedute […]. Farinata non capisce la situazione di Firenze per la stessa ragione per cui il suo compagno di tomba non riesce a capire come mai suo figlio non è qui e che è ancora vivo: ossia perché entrambi, dall’alto della loro presunzione, non nutrono dubbi circa la propria capacità di interpretare nell’unico modo che credono possibile, parole, fatti, atteggiamenti. […] Hanno mostrato di non intendere nulla: non vedono quello che si svolge sotto i loro occhi» (A. Brasioli).

Che somiglianza tra questi due personaggi, certo così differenti di carattere, e quel Dante che quando si trova nella selva oscura e vede il colle luminoso desidera uscire da solo dalle difficoltà con uno sforzo personale! Ora, dopo dieci canti, all’incirca dopo un giorno di cammino, Dante prende consapevolezza del suo cambiamento nel dire «Da me stesso non vegno:/ colui ch’attende là, per qui mi mena/ forse cui Guido vostro ebbe a disdegno». Il cambiamento dell’uomo avviene non per uno sforzo, ma in seguito ad un incontro che cambia la vita.

Nell’ultima parte del secondo tempo la tenzone è, finalmente, caratterizzata da toni più morbidi. Dopo una captatio benevolentiae («Se tu mai nel dolce mondo regge»), Farinata chiede a Dante perché i fiorentini siano così spietati contro la sua famiglia. Dante risponde che le ragioni sono lo scempio che Farinata provocò a Montaperti. Il magnanimo ghibellino può, però, vantare il merito di aver da solo difeso la sua città, laddove tutti l’avrebbero voluta distruggere dopo la sconfitta. Allora Dante, dopo aver auspicato che gli Uberti possano finalmente trovare la pace e rientrare a Firenze, pone a sua volta una domanda al concittadino.

LA MISERICORDIA DI DIO VERSO IL PRINCIPE MANFREDI NEL PURGATORIO

Per la cantica del Purgatorio scegliamo l’incontro di Dante con il principe Manfredi che permette di capire la dimensione della misericordia che caratterizza il secondo Regno. A Dante piacciono i richiami interni, le coincidenze numeriche, mai casuali. Se nel canto III dell’Inferno era sorto il dubbio sull’infinita bontà e misericordia di Dio, dopo aver letto l’epigrafe sulla porta («Giustizia mosse il mio alto fattore;/ fecemi la divina potestate,/ la somma sapienza e ‘l primo amore»), nella cantica successiva, Dante sente l’esigenza di spiegare e argomentare, di rispondere alle possibili e plausibili domande dei lettori. Così il dubbio sorto nel lettore nel canto III dell’Inferno, viene ora dissolto nel III del Purgatorio.

Come la ragione umana ha spesso la presunzione di misurare la realtà e di giudicare lo stesso Dio, così la giustizia umana spesso condanna l’uomo senza preoccuparsi di capirne il cuore, si lascia andare ad un’accusa dell’individuo senza limitarsi ad evidenziare il peccato.

Emblematico è il caso del principe Manfredi, nato nel 1232, figlio dell’imperatore Federico II e di Bianca dei Conti Lancia di Monferrato. Morto il padre nel 1250, Manfredi diventa principe di Taranto e, poi, per qualche anno reggente del Regno di Sicilia per conto del fratellastro Corrado IV. Sarà nominato successivamente vicario della Chiesa in Puglia e Basilicata, ma, poco più tardi, si farà aperto nemico della Chiesa tanto che verrà scomunicato. I ghibellini sconfiggono a Montaperti le forze guelfe anche grazie alla cavalleria di Manfredi nel 1260. È Carlo d’Angiò a guidare la riscossa dei guelfi e di Firenze contro i ghibellini e Siena nella battaglia di Benevento del 1266. Ivi Manfredi muore in combattimento. Per l’atteggiamento che ha tenuto per anni nei confronti di papato e chiesa, tutti credono che sia sprofondato all’Inferno. Lo stesso vescovo di Cosenza (con il placet di Papa Clemente IV) fa cercare il suo corpo, che, una volta ritrovato, viene trasferito in terra sconsacrata fuori dal Regno (cioè fuori dallo Stato della Chiesa).

Dante descrive Manfredi con parole che riecheggiano quelle del re Davide nell’antico Testamento: «Biondo era e bello e di gentile aspetto». Il suo volto è, però, deturpato da un colpo e sul petto si nota una ferita mortale. Dopo aver chiesto a Dante se lo riconosca (qui emerge l’orgoglio di un’anima non ancora purificata, che si trova nell’antipurgatorio), si presenta a Dante come nipote dell’Imperatrice Costanza, racconta i suoi peccati orribili, la morte nella battaglia di Benevento, la conversione in punto di morte, la ricerca delle sue ossa, poi trasferite «a lume spento» fuori dallo stato della Chiesa, poiché il vescovo di Cosenza non seppe leggere sul suo volto la conversione finale. La sua unica richiesta è quella di raccontare alla figlia Costanza, donna di fede, che non è dannato: le preghiere permettono di espiare più velocemente il proprio male.

Dante vuole evidenziare nel racconto come la misericordia di Dio attenda al varco chiunque decida di arrendersi a lei anche nell’ultimo istante. La poesia ricostruisce, così, quanto la storia non ha raccontato, quegli ultimi istanti in cui, dopo essere stato colpito con un duplice colpo, uno al petto e l’altro al volto, Manfredi si pente di quanto ha compiuto e chiede perdono a Dio. L’Imperatore, infatti, racconta a Dante: «Poscia ch’io ebbi rotta la persona/ di due punte mortali, io mi rendei,/ piangendo, a quei che volentier perdona».

Basta, quindi, anche un solo istante di riconoscimento dell’onnipotenza divina, del nostro peccato e del nostro bisogno di salvezza perché per noi si aprano le porte dell’eterna felicità. Manfredi non accederà direttamente al Paradiso, ma dovrà purificare quelle colpe di cui si è macchiato in Terra e che non ha espiato nel viaggio terreno. Sosterà, così, nell’antipurgatorio trenta volte il tempo in cui è stato scomunicato in Terra.

Qui, sono poste a confronto giustizia umana e misericordia di Dio. La prima misura l’operato dell’uomo e non concepisce una bontà che possa premiare allo stesso modo persone che abbiano lavorato differentemente. La misericordia di Dio è, invece, oltre ogni umana misura e giustizia, non premiando, però, chiunque, bensì chi con contrizione e verità di cuore riconosca il Mistero buono e si affidi a Lui con tutta la propria fragilità. Il moralismo contemporaneo tende a dividere le persone in buone e cattive in maniera manichea, a rintracciare nell’operato altrui il male e a perseguire un bieco giustizialismo che prima o poi arriva a condannare tutti. L’atteggiamento di Cristo fu quello di scommettere sempre e ovunque sull’uomo peccatore, sorprendendo gli astanti già pronti a scagliare la prima pietra contro la prostituta («Chi è senza peccato scagli la prima pietra» e ancora «Va’ e non peccare più») o deludendo i farisei quando decise di andare a pranzo dal pubblicano Zaccheo, da tutti considerato come una persona di malaffare. Bisognoso di aiuto e desideroso di cercare Gesù, Zaccheo sale sull’albero per veder il Maestro. Nell’incontro Gesù ha una premura tutta riservata a lui, come se in quel momento fosse la persona più importante della Terra. La misericordia con cui Gesù lo guarda lo guarisce. Non un discorso, ma uno sguardo induce Zaccheo al desiderio di vivere diversamente e di non peccare più. Nella parabola della vigna il Signore ha cercato operai per la sua vigna fino all’ultima ora e al momento di pagare i vignaiuoli ha assegnato a tutti la stessa ricompensa, rispondendo a chi si lamenta per questa sua bontà: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?».

Nella storia dell’umanità Cristo è il solo che abbia saputo valorizzare il limite umano e il peccato in prospettiva della nascita di un uomo nuovo. In questi episodi Gesù mostra il volto misericordioso di Dio Padre, vero protagonista nel canto III del Purgatorio.

IL CAMMINO DELLA FEDE. L’ESAME CON SAN PIETRO NEL PARADISO.

Nella Commedia Dante descrive il cammino della fede attraverso il quale l’uomo passa dall’insicurezza e dalla paura della selva oscura alla certezza e alla luce della fede nel Paradiso, in altri termini dall’infelicità e dal peccato alla felicità e alla beatitudine.

Questo percorso avviene attraverso l’incontro e la compagnia di figure molto concrete. Quando Dante si trova nella selva oscura e sta sprofondando là dove «il sol tace», grida «Miserere di me» di fronte ad una presenza, ombra o uomo che sia. Scoprirà poi che è l’anima di quel Virgilio da cui lui ha tratto ispirazione e da cui ha molto imparato. La Madonna è colei che si è mossa per prima, che ha visto le difficoltà in cui Dante si trovava e che ha chiesto l’intervento di santa Lucia, che a sua volta è andata da Beatrice. Quest’ultima, infine, si è rivolta a Virgilio. In sintesi, quando il poeta chiede aiuto, già il Cielo si è mosso per soccorrerlo. Nel canto secondo dell’Inferno Dante è chiamato a riconoscere la concretezza dell’intervento di Dio nella sua vita, quando Virgilio gli spiega le ragioni per cui lui non debba temere il viaggio nei tre mondi, che rappresenta, poi, il viaggio della vita.

La fatica non è a nessuno, in alcun modo, risparmiata. Così, se nell’Inferno Dante ha rischiato di morire dinanzi alle mura della città di Dite, ora in Paradiso corre il pericolo di non vedere Dio. È stato investito della missione di raccontare tutto quanto ha visto dal trisavolo Cacciaguida e gli è stato profetizzato l’esilio (canto XVII), ha visto i santi che gli sono venuti incontro nei diversi cieli.

Tutto questo, però, non è ancora sufficiente. Per poter vedere Dio Dante dovrà sostenere una prova, un vero e proprio esame di baccelliere, quell’esame che si sosteneva nel Medioevo per conseguire la facoltà di insegnare ovunque. Il superamento dell’esame sarà per Dante un’ulteriore comprova del valore del suo lavoro e dell’insegnamento ivi presente. L’esame è complesso. Consta di tre parti ognuna delle quali è costituita da una «quaestio» che viene sottoposta al poeta. Di prassi, solo alla fine dell’argomentazione del discepolo, il maestro interveniva per integrarne eventualmente il discorso. Tanto più brevi erano gli interventi finali quanto più valido era da considerarsi l’esame sostenuto dal baccelliere.

Il primo maestro che interroga Dante è san Pietro. Il tema è la fede. Non a caso è proprio questo apostolo a proporre il tema della fede, colui che ha camminato sulle acque sprofondando poi per il dubbio, che ha detto a Gesù che non l’avrebbe mai rinnegato, ma che l’ha, in seguito, tradito per tre volte e per altrettante volte ha attestato di amarlo. Il Maestro gli affiderà la sua chiesa. San Pietro che non è, certo, un esempio di perfezione, testimonia, però, un indefesso amore e un’instancabile ripresa, dopo il peccato e le difficoltà. Le sue lacrime sono il segno di quell’amore che lo ha condotto a seguire Gesù per capire chi fosse. Ricordiamoci che quando Gesù chiese ai suoi discepoli chi pensassero che Lui fosse, solo Pietro arrivò a dire: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». San Pietro nella sua sequela iniziata per lo stupore di fronte a quell’uomo è giunto fino a riconoscere la straordinarietà di Gesù, la sua divinità. Ecco, proprio lui chiede a Dante: «Di’, buon Cristiano, fatti manifesto:/ fede che è?». Prima di rispondere, Dante guarda Beatrice per trarre conforto dai suoi occhi. Rifacendosi allora a San Paolo, Dante attesta che «fede è sustanza di cose sperate/ e argomento de le non parventi;/ e questa pare a me sua quiditate». Ovvero, se da un lato «è il fondamento sostanziale delle nostre speranze», dall’altro la fede è «la premessa concettuale dalla quale dobbiamo dedurre ciò che non vediamo». Poi, Dante chiarisce meglio: «Le profonde cose/ che mi largiscon qui la lor parvenza,/ a li occhi di là giù son sì ascose,/ che l’esser loro v’è in sola credenza,/ sopra la qual si fonda l’alta spene;/ e però di sustanza prende intenza./ E da questa credenza ci convene/ silogizzar, sanz’ avere altra vista:/ però intenza d’argomento tene». San Pietro allora domanda al sommo poeta se possieda la fede. Dante non ha dubbi al riguardo e rassicura l’apostolo.

San Pietro incalza chiedendo da dove gli provenga questo tesoro. Dante replica che il fondamento è costituito dalle Sacre Scritture, l’Antico e il Nuovo Testamento. «Chi ci assicura», chiede di nuovo San Pietro, «che esse siano parola di Dio». Dante replica: «La prova inoppugnabile della verità sovrannaturale delle Scritture sta in una serie di eventi, che sovrastano risorse e tecniche della natura: se la natura fosse un fabbro, diremmo che, per quel genere di eventi, non è in grado né di fondere il metallo né di batter l’incudine» (V. Sermonti). La prova che le Sacre Scritture sono Parola di Dio sta negli eventi incredibili ivi raccontati. Qual è la garanzia che quelle opere raccontate sono vere e autentiche? Il più grande miracolo che ne conferma la veridicità, replica Dante, è che San Pietro entrò «povero e digiuno/ in campo, a seminar la buona pianta/che fu già vite e ora è fatta pruno». Bellissima risposta. La prova più grande, il motivo più convincente, la ragione più profonda per cui Dante crede è l’esistenza della Chiesa, la sua testimonianza vivente: ragioni solo umane non possono spiegare come essa sia cresciuta fino a diventare pianta con fusto, da seme che era, se si considera anche la pochezza degli uomini che seminarono. Notiamo che San Pietro, il primo papa, è definito qui «povero e digiuno».

Ecco che a questo punto Dante può fare la sua professione di fede: «Io credo in uno Dio/ solo ed etterno, che tutto ‘l ciel move,/ non moto, con amore e con disio;/ e a tal creder non ho io pur prove/ fisice e metafisice, ma dalmi/ anche la verità che quinci piove/ per Moïsè, per profeti e per salmi,/ per l’Evangelio e per voi che scriveste/ poi che l’ardente Spirto vi fé almi;/ e credo in tre persone etterne, e queste/ credo una essenza sì una e sì trina». La fede in un solo Dio, uno e trino, è fondata, come afferma Dante, su prove certe, non solo fisiche e metafisiche, ma anche sull’Antico e il Nuovo Testamento.

Superato l’esame sulla fede, Dante dovrà affrontare le prove sulla speranza e sulla carità, come a dire che queste virtù per l’uomo possono scaturire solo dalla fede in Gesù Cristo.

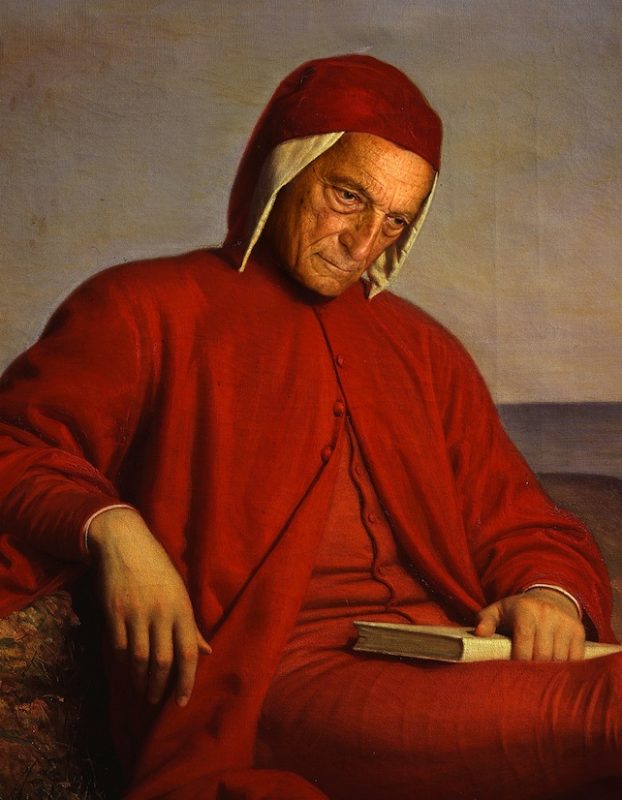

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!