Mimmo Jodice e quelle foto che «qualcuno ha preparato per me»

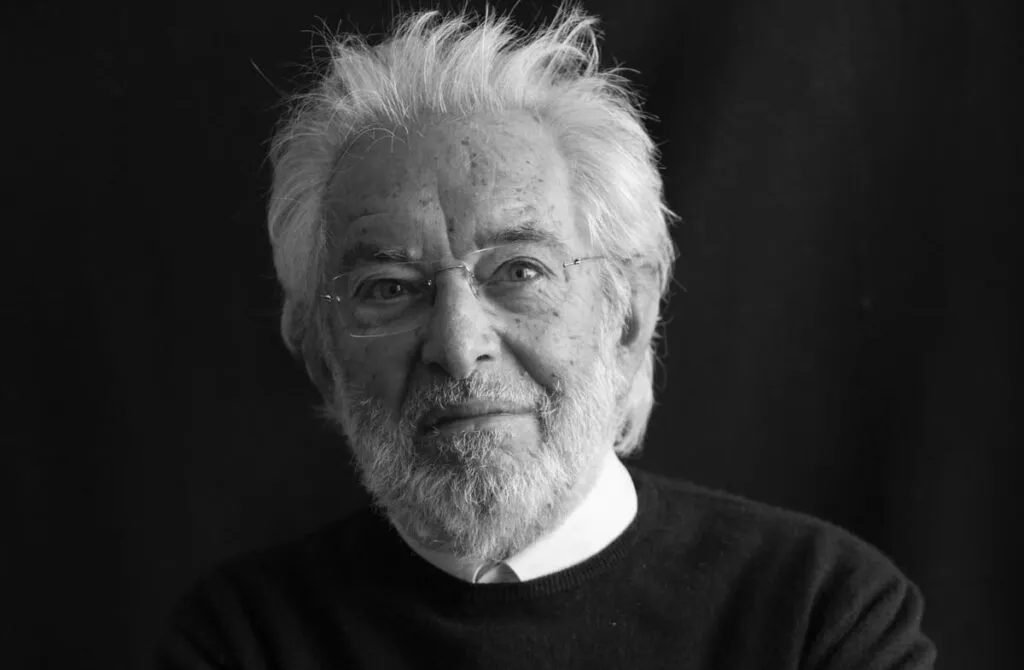

Dietro la barba da filosofo e la voce misurata di questo partenopeo atipico del Rione Sanità, si nasconde un amore sviscerato per il linguaggio fotografico. Mimmo Jodice è un artista a cui piace scombinare, giocare, ricostruire le immagini senza la paura di infrangere gli schemi e con la tenacia dei grandi che non si sono lasciati condizionare dall’incomprensione che accompagna molti inizi di carriera.

A lui va il grande merito di aver contribuito a rendere la fotografia nel nostro paese una forma espressiva riconosciuta come arte, passando da una concezione solamente “tecnica” ad una invece che ne affermava il valore “estetico”. Non per nulla fu il primo ad ottenere una cattedra di Fotografia all’Accademia di belle arti di Napoli.

«Qualcuno ha preparato gli scatti per me»

«Spesso mi sembra che qualcuno abbia preparato le cose per me, sapendo del mio passaggio le abbia predisposte così che io le potessi scattare», ha raccontato in diverse interviste Mimmo Jodice. All’autore è dedicata la mostra “Mimmo Jodice. L’enigma e la luce”, visitabile fino al 4 novembre nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, che ripercorre tutta la sua carriera con 140 fotografie in bianco e nero, realizzate tra il 1964 e il 2015. L’esposizione è curata dai Civici Musei di Udine con Silvia Bianco, Roberto Koch e Alessandra Mauro, in collaborazione con Mimmo, Angela e Barbara Jodice, e con lo Studio Jodice.

Quella di Mimmo Jodice è la ricerca visionaria di un risultato che l’artista ha già in mente con estrema chiarezza. «Il mio lavoro non nasce da belle occasioni da fotografare», spiega lui stesso, «non ho mai cercato l’attimo fuggente. Tutte le mie immagini nascono da un progetto, quando vado in giro per scattare cerco la corrispondenza tra la mia idea e la realtà e solo dopo punto l’obiettivo».

«La mia arte coincide con le mie inquietudini»

La sua carriera cominciò per caso. Mimmo già da giovanissimo era predisposto al disegno e ad altre forma artistiche, quando un amico gli regalò un ingranditore, strumento ottico da addetti ai lavori nel campo della fotografia. Fu amore a prima vista. I primi anni di attività Jodice li dedicò a sperimentare: «Volevo vedere cosa succedeva a fare tutto quello che non si doveva fare». Giocava con il contrasto, scopriva le meraviglie della camera oscura e le infinite sfumature che poteva dare agli scatti in bianco e nero, tagliava e ricomponeva le immagini, passava le sue giornate ad apprendere i rudimenti del mestiere sulla scia degli avanguardisti che all’epoca frequentavano la città di Napoli, tra gli altri Andy Warhol, Sol LeWitt, Michelangelo Pistoletto e Jannis Kounellis.

Già dai primi scatti si intendeva l’esigenza di Jodice di rendere l’arte un tramite «dei miei pensieri, della parte più profonda di me, come se coincidesse con le mie inquietudini». Appartiene a questo periodo (1977) una delle foto più celebri dell’autore. La sua mano impugna una biro pronta a scrivere su un foglio bianco. Jodice scatta con la carta intonsa, poi con una penna scrive di suo pugno al centro del foglio «Vera fotografia». L’artista fa coesistere in una sorta di contrasto la tecnica come riproduzione del reale e il reale stesso. «Avevo letto alla voce “fotografia” su un vocabolario dell’epoca che tra sue le varie caratteristiche vi fosse il compito di riprodurre fedelmente la realtà. A me non stava bene».

La «schedatura del malessere»

Poi venne la “svolta sociale”. Jodice si rese conto che intorno a lui c’era fermento, erano gli anni successivi al ’68 e «volevo fare una sorta di schedatura del malessere, una sorta di denuncia», racconterà riguardo a quel periodo. Girava per la città con la macchina fotografica in mano, «quell’indagine mi permise di costruire un archivio sterminato della città di Napoli». Visitò le carceri, vide la miseria dei quartieri più poveri della periferia urbana, incontrò i lavoratori dello stabilimento siderurgico di Bagnoli, documentò l’epidemia di colera che colpì la città all’inizio degli anni Settanta e riuscì a entrare nel manicomio Leonardo Bianchi per raccontare le condizioni estreme in cui vivevano i malati.

Ma si dedicò anche a riportare nei suoi scatti la teatralità quotidiana di processioni, feste popolari e rituali di «una città che non esiste più», una ricerca antropologica che immortalava «ciò che stava sparendo, prima che sparisse del tutto». Neanche in questo caso Jodice dimenticò il rigore che lo ha sempre caratterizzato: «Forma e contenuto devono bilanciarsi anche se si tratta di denuncia sociale, dev’esserci sempre un valore estetico nell’opera».

Napoli e i suoi fantasmi

Il tramonto di quella fase artistica è segnato dalla delusione. «Vivevo una dimensione di sconfitta e isolamento, mi rendevo conto che niente sarebbe cambiato. Quei movimenti popolari avevano fallito». La produzione di Jodice perse del tutto le caratteristiche dell’“impegno sociale”. Da qui la “svolta metafisica” che non lo abbandonerà mai. Le immagini si spopolano, o meglio «si animano di fantasmi», figure evanescenti, quasi apparizioni temporanee.

La ricerca riparte sempre da Napoli, «distaccata, surreale, proiettata nella tensione di una tristezza metafisica», scrive Giuseppe Galasso nel catalogo a corredo della mostra. L’artista per due anni batte i vicoli alla ricerca di momenti di “negazione” della città e pubblica poi nel 1980 il volume Vedute di Napoli. I protagonisti diventano finti balconi che non si potranno mai aprire, strade deserte, cartelloni pubblicitari su palazzi abbandonati e consumati dal tempo, spesso rappresentati utilizzando come “filtro” reti o finestre gocciolanti di pioggia che acuiscono il senso di incomunicabilità, come fossero «solamente ipotesi di finestre e balconi». Trascorre giorni interi di fronte all’obiettivo per cogliere l’“atteggiamento” della scena che desidera rappresentare e fermare il tempo che scorre, una realtà immobile e contemplativa che «non tradisca né il prima, né il durante, né il dopo».

Il demone vivo della creazione

Questo stile diventa il suo tratto caratteristico, anche quando esce dalla sua città e comincia a viaggiare, seguito dall’amatissima moglie Angela, tra Milano, Montreal, New York, Parigi, San Paolo del Brasile e molte altre metropoli. La mostra di Udine in particolare dedica una sezione ai suoi scatti del 1985 della città di Trieste. Risaltano la purezza delle forme architettoniche della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento costruito dai nazisti in Italia, e l’austerità delle statue del Museo d’Antichità J. J. Winckelmann, dove Jodice «disegna con la luce forme morbide, visioni di un passato lontano, la genesi della città», sottolinea la curatrice Silvia Bianco.

In questi anni Jodice partecipa anche al progetto del fotografo emiliano Luigi Ghirri che porta alla pubblicazione nel 1984 di Viaggio in Italia. Si tratta a tutt’oggi di una delle massime espressioni della fotografia contemporanea, che rivoluzionò la concezione del paesaggio e portò alla nascita di una nuova “lingua italiana per immagini”.

Dalla metà degli anni Ottanta e poi per tutti gli anni a seguire Jodice dedica parte della sua produzione a «continuare la mia lunga riflessione sulle origini e sull’antica cultura del Mediterraneo», come dirà lui stesso. L’autore propone scatti di opere archeologiche che tanto paiono animate di vita propria da «far trasalire per quanto vi si percepisce il demone vivo della creazione, l’angosciosa presenza di vite rinchiuse nel marmo o nel bronzo», sostiene il critico Carlo Bertelli. I protagonisti saranno le pitture di Capodimonte, i busti dei Musei Vaticani e gli Atleti della Villa dei Papiri a Pompei, fino alla serie Anamnesi interamente visibile in mostra.

La natura morta e l’attesa

Nella sezione dedicata alla natura è esposto l’intero progetto Eden, realizzato nel 1995, che significò per Jodice la riscoperta del tema classico della natura morta, «un tempo immagine che trasmetteva pace e leggerezza, ma che oggi diviene metafora della violenza quotidiana, la violenza persuasiva e pervasiva con la quale bisogni indotti ed effimeri ci seducono». I soggetti cambiano ancora, i protagonisti sono maschere, manichini, elementi della quotidianità che vengono posti al centro della scena. L’autore crea una sorta di “archeologia del presente”, come fosse nella condizione di offrire al visitatore del futuro la possibilità di osservare gli oggetti, rendendoli in qualche modo eterni nel tempo.

La mostra si chiude con gli scatti più recenti di Jodice, che nell’ultima fase della sua carriera riscopre un elemento costitutivo della sua città: il mare. Le distese d’acqua diventano l’immagine totalizzante che tenta di racchiudere il senso dell’attesa, la sfida più grande per un artista che per tutta la vita ha cercato di fermare il tempo. Scatti imponenti che hanno come protagonisti una sedia abbandonata sulla ghiaia di fronte al bianco sconfinato del mare, tre pali in fila nella spuma tirrenica, uno scoglio immerso tra le nubi e le onde. Un’apertura all’eterno in cui Jodice tenta di cogliere le sfumature nel miscuglio primordiale dei tre elementi: acqua, aria e terra. Lui stesso prova a spiegare così il suo tentativo: «Sai nei miei progetti cosa c’è? Il niente, il vuoto, che è difficilissimo da rappresentare, perché non esiste più neanche la linea dell’orizzonte».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!