Articolo tratto dal numero di gennaio 2021 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.

Se si fosse imbattuto in lei durante una delle sue lunghe peregrinazioni, credo che Dante avrebbe avuto due parole da ridire alla volpe de Il Piccolo Principe. Quantomeno le avrebbe rimproverato quel famoso insegnamento da lei impartito al biondo principino venuto da un altro pianeta, quando essa gli spiegò che «non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi».

Il viaggio del Piccolo Principe e quello di Dante hanno dal punto di vista strutturale più punti in comune di quel che si potrebbe credere. Tuttavia il cuore dei loro messaggi è antitetico. Ciò che Dante ci racconta nella Divina Commedia, infatti, è che l’essenziale si vede benissimo.

«La nostra effige»

Nella Commedia “occhio” con le sue 263 occorrenze è il sostantivo più ricorrente in assoluto. Il verbo “vedere” è utilizzato 785 volte ed è uno dei più frequenti, senza considerare le decine di sinonimi e perifrasi.

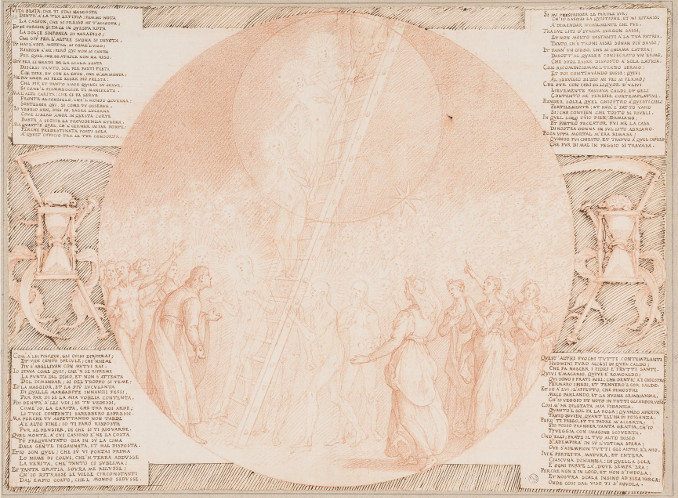

La Commedia stessa si configura come un viaggio “per vedere”: «Vedrai li antichi spiriti dolenti», preannuncia Virgilio fin dal primo canto dell’Inferno, e «vederai color che son contenti nel foco», ossia le anime del Purgatorio; e infine, guidato da «anima (…) più di me degna», ossia Beatrice, Dante giungerà a conoscere i beati del Paradiso e a scrutare perfino nelle profondità di Dio.

È questa essenzialmente la ragione dell’insistenza dantesca sul “vedere”: c’è qualcosa da vedere che ci può salvare. Dante non è il primo poeta a preoccuparsi di indicare ai suoi lettori una salvezza possibile; è tuttavia il primo ad indicare una salvezza visibile.

È solo del cristianesimo infatti la presunzione che Dio stesso si sia fatto carne, cioè realtà esperibile: «Tutti li altri modi erano scarsi per salvarci dalla morte, se ’l Figliuol di Dio non fosse umilïato ad incarnarsi» (Paradiso VII). L’ultima immagine del poema, su cui tutti e cento i canti della Commedia convergono e da cui acquisiscono linfa e verità, è un volto umano: «la nostra effige», che Dante scorge nel cuore della profondità di Dio. È il volto di Cristo.

Cristo vero Dio e vero uomo. Quasi specularmente, non c’è poema più simbolico della Commedia, e al contempo non ce n’è uno più realistico.

Ciò è culturalmente incomprensibile per noi, che siamo nipoti di Kant e figli di Freud. Dal primo abbiamo desunto che la realtà sia inconoscibile nella sua essenza più profonda (ciò che Kant chiama “noumeno”); sbandierando il secondo abbiamo stravolto l’idea stessa di simbolo e tendiamo a intendere la libertà umana unicamente come frutto di dinamiche inconsce e di pulsioni. Spesso oggi affermare che l’essenziale sia invisibile agli occhi equivale a dire che ciascuno si sceglie il proprio essenziale; è un sentimentale relativismo. Infine, crollate anche le ideologie del secolo scorso, siamo generalmente sempre meno propensi ad interessarci della Storia con la maiuscola, e sempre più portati a chiuderci in un intimismo un po’ autoerotico, un po’ marcio.

A 700 anni dalla morte di Dante, rileggerlo non è più solo bello: è respirare aria pulita.

Se questo non è il verbo…

Innanzitutto Dante sa, da uomo del Medioevo, che si può essere sia realistici che simbolici; anzi: occorre essere tanto più realistici, quanto più si è simbolici. La realtà infatti è creata e buona; nella sua bellezza, è un rimando al Creatore. Ma un diffuso errore ermeneutico nel leggere Dante è perdersi dietro al portato simbolico, scordandosi del simbolo.

Dante si adopera in ogni modo per rendere realistico il proprio viaggio. Lo fa insistendo su particolari concreti, come la luce, la stanchezza fisica, perfino la puzza. Lo fa inoltre intessendo il proprio poema con immagini tratte dai più disparati ambiti della realtà. Il suo è un «visibile parlare» (rubo l’espressione da Purgatorio X), una continua ricerca del termine di paragone più immediatamente fruibile per il lettore. In questo senso, la sua è una poesia estremamente facile: si capisce ciò che egli voglia dire, non ama lambiccarsi, e pure quando entra nel teologico, generalmente inventa il modo per risultare chiaro. Forse gli esempi più belli di ciò che sto dicendo sono le varie immagini che Dante trae dal mondo degli affetti e della famiglia nel Paradiso per rappresentarci con immediatezza le più profonde dinamiche umane: i più curiosi possono spulciare i canti XIV, XV, XXIII, XXV e XXX.

La realtà, così grande e buona, rientra interamente nel poema. Ciò si riflette altrettanto a livello linguistico e stilistico: è ciò che il grande critico Gianfranco Contini ha definito “plurilinguismo dantesco”. Dalle «rime aspre e chiocce» dell’Inferno (cfr Inferno XXXII), passando per l’affabile e drammatica cordialità del Purgatorio, scalando fino alle sublimi musiche del Paradiso, Dante esplora le possibilità della lingua italiana e ne estende confini e competenze. Nella Commedia c’è spazio dal peto alle melodie degli angeli, poiché nella realtà che Dio ha fatto tutto questo c’è. Il contrario, dice genialmente Contini, è il “monolinguismo” di Petrarca: il poeta del “pensare” per eccellenza, non del “vedere”. La lingua che “pensa” la realtà finisce per sublimarla rinchiudendo in un recinto verbale le parole che le occorrono e tralasciando il resto; la lingua che “vede” la realtà invece deve infilarsi come la luce a imparare le forme e i nomi di tutto. La nostra letteratura è grande poiché è figlia di questi due padri.

Soprattutto, le cose del mondo contano agli occhi di Dante poiché ci conducono a Dio, lasciando che noi ci innamoriamo di esse. Dante non arriverebbe mai a vedere Dio senza il soccorso – concreto, essenziale, visibile – di Virgilio e di Beatrice. I quali hanno di certo un portato simbolico – essi sono la ragione e la fede, la poesia e la teologia… –, ma ce l’hanno solo e soltanto poiché sono il poeta Virgilio e la giovane Beatrice Portinari in persona; ossia il poeta da lui preferito e la donna che ha tanto amato. Senza i versi di Virgilio da un lato (cfr Inferno I 82-87), e senza la beatitudine (cito dalla Vita Nova) che Beatrice era stata nella sua vita (e senza il dramma per la morte di questa donna, e quanto ha seguito), Dante non avrebbe fatto esperienza di Dio. Non ci sarebbe arrivato, senza un tramite. Sia lodato il tramite! Non si coglie l’essenziale invisibile senza quello visibile. È ciò che, con la medesima ispirazione, Cormac McCarthy descrive nelle primissime pagine del suo capolavoro La strada, allorché il padre, nel mondo post-apocalittico, guardando il proprio figlio dormire, afferma: «Se questo non è il verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato».

«Perché cotanto in noi ti specchi?»

Alla crisi della libertà, alla paura di assumersi responsabilità, la Commedia risponde con il più alto e nobile elogio della ragione, del libero arbitrio e della fede.

Dante è colui che «da l’infima lacuna de l’universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una ad una» (Paradiso XXXIII): programmaticamente egli non potrà giungere a contemplare Dio senza aver prima veduto le vite degli uomini, tutte quante («Perché cotanto in noi ti specchi?», gli domanda infastidito un dannato in Inferno XXXII). Ma vedere le vite equivale a scoprire quale utilizzo abbiano fatto i vari personaggi incontrati nel poema della loro ragione e del loro libero arbitrio, e se ebbero fede oppure no. Dante non si limita a descriverne la vita, ma arriva a giudicarla; può farlo, poiché egli crede che il male e il bene esistano e siano ben distinti, e che il modo in cui l’uomo si comporta conti. La libertà è a tal punto essenziale che Dio stesso, pur volendoci salvare, non può farlo a discapito di essa: vertiginosa condizione del cristiano, che Dante amaramente conosce (l’Inferno c’è, e Dante vi si commuove).

Questo è il senso di aver ambientato il viaggio nel mondo ultraterreno: affinché con più forza ed evidenza riverberasse la grandezza dell’uomo e delle sue scelte, cogliendolo là dove in eterno godrà o non godrà il frutto della propria libertà.

Tutto fuorché una fuga

Infine, l’uomo medievale sa che la realtà è già stata salvata da Cristo, e che pure se a dominare sembra essere il diavolo (le tre fiere della selva oscura che perseguitano Dante), il male alla fine non vincerà. Occorre però lottare, impegnarsi, avere fede.

Il modo in cui Dante ha lottato è stato scriverci la Commedia: essa è esplicitamente concepita «in pro del mondo che mal vive» (Purgatorio XXXII), quindi per il bene nostro; è un racconto che egli vuole che sia utile, non solo che diletti. La poesia è una cosa molto seria, sembra dirci Dante; la poesia è tutto fuorché una fuga dal mondo, a differenza di quel che oggi diffusamente si ritiene.

La massima prova di questo è leggere tutto il poema su su fino a Paradiso XXX; un canto ambientato nello straordinario cielo Empireo, fuori dal tempo e dallo spazio, lontanissimo dalle miserie umane; il luogo dove risiede Dio, il luogo dove tutto è pura luce, amore, letizia. E… venire bruscamente richiamati sulla Terra dagli ultimi quindici versi, dedicati a quell’«alto» imperatore Arrigo VII di Lussemburgo in cui Dante aveva confidato per risollevare le sorti d’Italia, e che aveva miseramente fallito. Per giunta, quando Dante scrive il Paradiso Arrigo è già morto e defunto (nel 1313).

Perché allora profondersi in splendide parole di speranza per un perdente? Non tanto perché la finzione del poema voglia quest’ultimo scritto nel 1300; ma anche e soprattutto perché Dante non vuole e non può dimenticarsi della Terra, «l’aiuola che ci fa tanto feroci» (Paradiso XXII). Come politico, Dante perse e fu esiliato; egli è uno sconfitto, come Arrigo. Ciononostante il suo sguardo è costantemente e con premura rivolto alla Terra, alla storia e agli uomini. Se il viaggio della Commedia non si concludesse con il ritorno di Dante, sarebbe un viaggio inutile, e il poema un catechismo. Invece è un’arma. «La guerra sì del cammino e sì de la pietate» (Inferno II) si combatte oggi e qui: proprio perché l’essenziale è visibile agli occhi.

Foto Ansa