Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

La gente che non trova lavoro. Le banche piene di “sofferenze”. Le imprese che restano senza soldi. La meglio gioventù che scappa all’estero a cercar fortuna. In una situazione del genere, per l’italiano moderatamente informato, ovvero moderatamente ignorante, soprattutto di economia, è difficile capire perché il governo sia costretto ad attorcigliarsi per settimane in una rissa con i controllori europei a causa di uno zerovirgolauno per cento di deficit/Pil inserito nella manovra. O perché siamo tenuti a strangolare il nostro caro, celebratissimo accenno di microscopica ripresa per onorare oscuri parametri stabiliti chissà come in un ufficio di Bruxelles.

Un buon appiglio può offrirlo un libricino stampato proprio in questi giorni in Trentino. Si tratta del testo integrale della lectio magistralis tenuta l’anno scorso dall’ex governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio a Trento nell’ambito di una serie di eventi in occasione del centenario della Grande Guerra. Un quadro dell’economia europea e italiana dipinto con tratti chiari anche ai profani della materia, sebbene non proprio tranquillizzanti. Sono cose che quelli del mestiere hanno sotto gli occhi da anni, ma Fazio ha il merito di districarle in maniera comprensibile a tutti.

La lezione dell’11 settembre 2015 a Trento è stata per Fazio la prima uscita pubblica dopo le vicende che undici anni fa portarono alle sue sofferte dimissioni da re del credito italiano. Nel frattempo molto dell’onore perduto gli è stato restituito, anche perché i campioni della finanza internazionale che aveva osato sfidare nel nome dell’“italianità delle banche” si sono rivelati dei colossali fallimenti. Ma se Fazio ha deciso di rompere il silenzio non è per prendersi una rivincita sul bel mondo che lo aveva ribattezzato con disprezzo “lo stregone di Alvito”. Piuttosto sembra davvero preoccupato per il costante declino dell’Italia e per la sua incapacità di ripigliarsi. L’estate scorsa ha tenuto una conferenza sugli stessi temi anche nella capitale. Chi lo ascolta parlare in questi mesi se ne torna a casa con la sensazione che siamo in un vicolo cieco.

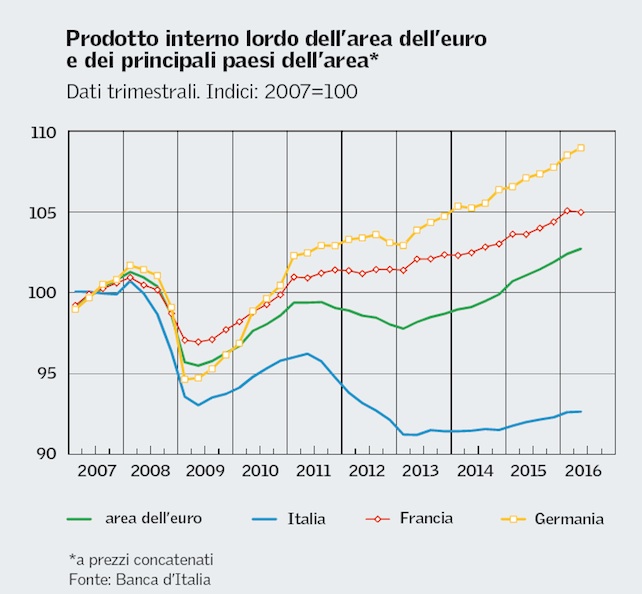

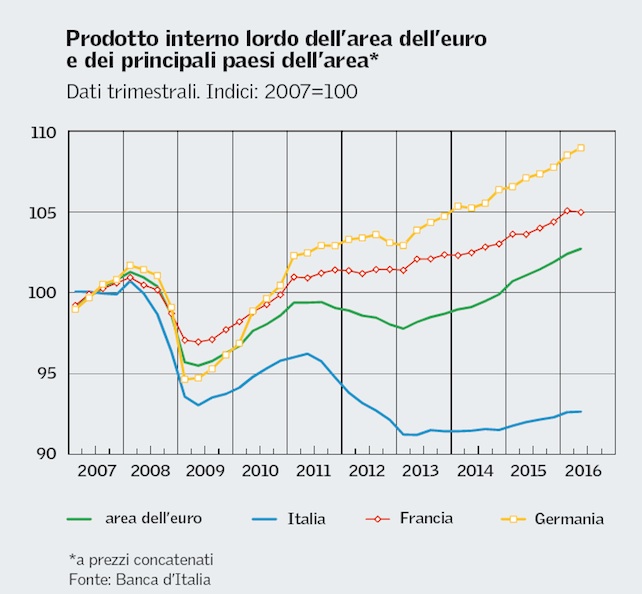

Ci sono un paio di grafici che tormentano i pensieri di Fazio. Li ha mostrati a Trento e a Roma. Li esibisce ogni volta che qualcuno si rivolge a lui per capire in che acque stiamo annaspando. Il primo è nel Bollettino economico della Banca d’Italia e rappresenta l’evoluzione del prodotto interno lordo dell’area dell’euro e dei suoi principali paesi dal 2007, l’anno in cui il mondo è precipitato nella Grande Recessione. Fatto 100 il valore dell’indice per ciascun paese nel 2007, in nove anni l’area euro è passata da 100 a 102 circa, la Francia da 100 a 105, la Germania da 100 a 108. L’Italia è crollata da 100 a 92.

Il secondo grafico è analogo, ma è prodotto dai consiglieri economici della Casa Bianca. Fazio lo ha spulciato dall’Economic Report of the President, che si fa spedire ogni anno dall’America. In questo caso si fa 100 dal 2008. Dunque: in otto anni l’economia degli Stati Uniti è cresciuta a 111 circa; il Regno Unito, che sta fuori dall’euro, è arrivato a 107; la Germania ha fatto poco peggio (106 circa). L’Italia è raggruppata nei famigerati paesi Piigs con Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, che hanno fatto pena: da 100 sono scesi a 93. Quanto all’area euro, tolti Germania e Piigs, è poco oltre il galleggiamento.

L’urgenza di investire

È chiaro che c’è un problema dell’euro. Un malanno «grave» che Fazio nella sua lezione scompone in due: un problema dell’area in generale, e uno che riguarda in particolare l’Italia e gli altri paesi deboli. E qual è il guaio dell’area dell’euro? Per arrivare alla diagnosi corretta, Fazio parte dai sintomi principali, che sono tre. Il primo sintomo, assolutamente allarmante, è la disoccupazione, il cui tasso in Italia, per esempio, è oggi tra l’11 e il 12 per cento (il complessivo dell’eurozona è intorno al 10), e questo senza contare la schiera dei Neet che non studiano, non lavorano e nemmeno ci provano. Siamo molto oltre il 4 per cento che indica il pieno impiego, cioè una società in salute. Attenzione perché la disoccupazione è «la principale fonte di disuguaglianza sociale e di ancora non completamente espresse conseguenze politiche», ammonisce Fazio.

Secondo sintomo: la deflazione di fatto. La stabilità della moneta, obiettivo principe della Bce, è raggiunta quando l’inflazione è intorno al 2 per cento all’anno, valore che rappresenta l’aumento “normale” dei prezzi dei beni di consumo dovuto a miglioramento della qualità, innovazione eccetera. Attualmente l’inflazione dell’area dell’euro sta tra 0 e 0,5 per cento. Significa che i prezzi calano. È facile intuire perché per Fazio anche questo sia «estremamente grave».

Terzo, nella bilancia dei pagamenti, che è la differenza tra quanto si esporta e quanto si importa, «l’area dell’euro ha un surplus, nei confronti del mondo esterno del 3 per cento del suo Pil», spiega Fazio. Quest’anno, mal contati, saranno 400 miliardi di dollari. In sostanza vuol dire che quel che si produce in Europa ha molti più compratori all’estero che in patria.

Ricapitolando: forte surplus commerciale, deflazione strisciante dei prezzi, alta disoccupazione. Per Fazio la diagnosi è semplice: l’area euro è chiaramente afflitta da carenza di domanda. Di per sé sarebbe semplice anche la terapia, quanto meno agli occhi di un keynesiano come lui: per stimolare la domanda, bisogna restituire alle persone la capacità di domandare. Investire per dare lavoro, aumentare i redditi, creare capacità di spesa. In proposito Fazio effettua un ripescaggio sorprendente: «L’ex ministro greco delle Finanze Varoufakis, che è stato tanto criticato, aveva capito le cose molto meglio degli altri». Proponeva il Varoufakis approvato da Fazio: se invece di puntare su misure finanziarie dalla portata inevitabilmente limitata (il Quantitative Easing, che pure Fazio apprezza), «i 300 miliardi all’anno fossero stati impegnati in progetti di investimento scelti dalla Banca europea degli investimenti e i relativi titoli acquistati dalla banche centrali nazionali, avremmo un immediato, notevole sollievo della situazione economica».

Un surplus che fa danni

Secondo Fazio «il piano che aveva ideato Juncker di investimenti per 300 miliardi l’anno era la soluzione giusta». Peccato che sia stata la stessa Commissione a sgonfiarlo, ritenendo di non avere a disposizione abbastanza «denaro fresco». Fazio non lo dice, ma sembra pensare a questo quando se la prende con un certo modo di «ragionare da contabili, non tenendo conto delle più elementari nozioni di macroeconomia». «Non bisogna ragionare, come si fa in Europa, come se i soldi fossero già in cassa», ha detto a Trento. «In un’economia dove c’è disoccupazione, il risparmio lo formano gli investimenti. Effettuando gli investimenti aumenta il reddito e si forma il nuovo necessario risparmio». Di nuovo, il problema è lampante e la soluzione sarebbe semplice. «L’area dell’euro soffre problemi gravi di disoccupazione. La domanda globale è insufficiente. I riflessi sociali sono evidenti, seguiranno purtroppo riflessi anche politici. I surplus della bilancia dei pagamenti di alcuni paesi dovrebbero essere impiegati in investimenti reali, non finanziari, in patria o in altri paesi dell’area».

A fare pendere la bilancia commerciale dell’area euro dalla parte delle esportazioni, notoriamente, è (con l’Olanda) quasi solo la Germania. Grazie alle sue invidiabili doti manifatturiere, ma anche grazie a noi. «Il fatto più straordinario è che la Germania, proprio per l’aumento di competitività che inizia nel 2000, ha un surplus come quello della Cina». Un successo «dovuto al fatto che ha un’industria particolarmente efficiente. Ma gode grazie all’euro di un cambio favorevole in quanto altri paesi, tra i quali l’Italia, la Spagna, la Grecia, anche la Francia, di fatto abbassano il valore del cambio. Un paese che ha un surplus della bilancia dei pagamenti dovrebbe reinvestirlo in spesa reale o prestarlo ad altri paesi che hanno un deficit, altrimenti crea deflazione nel sistema di cui è parte».

Invece, a fare i conti con il nostro deficit dobbiamo pensarci da soli (tasse e austerity) mentre in Germania si ammucchiano soldi in cassaforte (con i casi Deutsche Bank, per altro) e si fanno grandi spese in giro per il mondo (vedi, per dire, l’acquisto di Monsanto da parte di Bayer: quasi 60 miliardi di euro).

Naturalmente non è “tutta colpa della Germania”. Come detto, nel problema dell’euro c’è una componente che riguarda i Piigs e l’Italia. Si chiama gap di competitività. Per spiegarlo Fazio usa il costo del lavoro per unità di prodotto (Clup). Il numerino che – si intuisce facilmente – bisogna abbassare per battere la concorrenza. «Il Clup aumenta in Italia tra 2000 e 2003 del 9,9 per cento; in Germania dell’1,7, in Francia dell’1,5. Sapete che Germania e Francia sono i nostri maggiori partner e competitori sul mercato internazionale dei prodotti industriali. In tre anni abbiamo perso 8 punti di competitività. (…) La produzione industriale in Italia tra il 2000 e il 2004 scende del 2,8 per cento, in Germania sale del 3, in Francia del 2; nell’Europa dei 12 cresce del 3». L’ex governatore della Banca d’Italia è uno a cui piace prendere i dati ufficiali e rifarsi i calcoli in proprio. La lezione di Trento è piena di cifre che mostrano come nel corso degli anni dell’euro l’Italia abbia perso in competitività nei confronti della Germania molti punti percentuali. Decine di punti.

Nascita di un dogma

Costo del lavoro alto, moneta forte: le imprese entrano in crisi e cominciano a chiudere o a fallire, la gente perde il lavoro, calano i consumi, le banche vanno in sofferenza e riducono il credito. Ecco la recessione. È il nostro ritratto attuale. Fazio lo aveva visto delinearsi vent’anni fa, nel 1997. Nella lectio ricorda che all’epoca, convocato dal Parlamento per spiegare la sua esitazione rispetto al tanto atteso ingresso dell’Italia nell’euro, aveva detto: «Sentite, noi entriamo, ma il problema è come restare nell’euro. Quando si perde la manovra del cambio, si dovrebbe riacquistare una flessibilità del costo del lavoro e della finanza pubblica che ci permetta di rimanere competitivi».

Si sperava che sarebbe bastato rinchiudere l’Italia in un ambiente “severo” per costringerla a razionalizzare l’economia, contenere i salari e potenziare la produzione, ma la precedente esperienza dello Sme (Sistema monetario europeo) aveva già frustrato simili auspici. Gli operai italiani, insomma, pretendevano le paghe dei colleghi della Volkswagen, ma senza saper fare le Volkswagen. Perciò, aveva detto Fazio in Parlamento, entrando nell’euro avremo una moneta stabile ma non ci saranno le riforme “obbligate”, piuttosto «avremo una sorta di bradisismo. Sapete cos’è il bradisismo? È il terreno che si abbassa sotto il livello del mare gradualmente, come avviene a Pozzuoli. Ogni anno perderemo qualcosa in termini di crescita rispetto agli altri paesi». È il fenomeno perfettamente raffigurato dai grafici di cui sopra.

E adesso? Senza poter svalutare la moneta, come può l’Italia rimontare sulla supercompetitiva Germania? O si massacrano i salari, ma i punti da recuperare sono decine (benvenuta Grecia), oppure «si debbono fare le riforme», e certo «non sarà la riforma del Senato a ridurre il costo del lavoro, punctum dolens dell’Italia per uscire da questo stallo». Quando dice riforme Fazio intende svolte vere, dettate dalla coscienza della gravità della situazione. «Avremmo, per esempio, da imparare dalla Germania circa la partecipazione dei sindacati nell’indirizzo e gestione delle imprese». A governare l’economia, ricorda l’ex governatore, dovrebbe essere la legge del mercato ma anche la sympathy di Adam Smith, «l’amicizia civile che è unità d’intenti (…). Non si può vivere di sola concorrenza e tanto meno di lotta di classe». E chi ha orecchie per intendere intenda.

Un’altra cosa che Fazio tiene a sottolineare è che davvero «historia magistra vitae». Chi lo ha sentito parlare ultimamente, lo ha ascoltato ripetere instancabilmente la storia del marco tedesco. Indispensabile da un lato per comprendere le ragioni dell’ossessione della Germania per la stabilità della moneta, il dogma dell’Europa a trazione teutonica che sta contribuendo ad affondare l’Italia. Ma assai utile anche per segnalare che una piaga come la disoccupazione dovrebbe essere la priorità numero uno di tutti i governi, dal momento che queste cose hanno «conseguenze politiche», appunto. In questi anni di tensioni con la Germania, proprio per spiegare le ragioni della rigidità monetaria di Berlino, si rievocano spesso le scene sconvolgenti della Grande Inflazione nella Repubblica di Weimar, conseguenza della sconfitta del paese nella Prima Guerra mondiale e delle assurdamente esose riparazioni imposte dai vincitori.

«Si raccontano gli aneddoti, sono veri, degli avventori che si sedevano al bar per prendere il caffè; quando si alzavano il prezzo era raddoppiato». E poi i lavoratori che andavano «a riscuotere gli stipendi con le carriole», il pane a 428 miliardi di marchi al chilo, le banconote da 100 mila miliardi… Meno frequente imbattersi in racconti chiari quanto quello di Fazio a riguardo della successiva reazione della Germania. Dopo la creazione, nel 1924, del nuovo marco da mille miliardi del vecchio conio, «la politica economica tedesca si è ispirata al concetto che (…) bisognava mantenere stabile la moneta a qualunque costo, anche a prezzo di ripercussioni temporaneamente dannose per l’economia», ricostruisce l’ex governatore. È la psicologia che guida la Germania (e l’Europa) ancora oggi: «Quando sentite il ministro Schäuble…».

Bruxelles vs Keynes

Ma la lezione di storia non è finita. La politica ossessivamente deflazionistica della Germania, continua Fazio, «si prolunga nel corso di tutti gli anni Venti». Così, nel 1929, agli effetti della Grande Crisi, «si aggiunge la deflazione in Germania. (…) Si comincia a parlare di politiche di tipo keynesiano, di effettuazione di lavori pubblici per far fronte alla disoccupazione, enormemente aumentata. Non se ne fa nulla per timore dell’inflazione. Si insiste nella deflazione». Ed è un disastro: «Nel 1932 si parla in Germania di quasi sei milioni di disoccupati, erano soltanto ottocentomila nel 1928». Cosa sia successo in seguito è abbastanza noto, a proposito di «conseguenze politiche».

Il 20 ottobre «l’influente viceministro tedesco delle Finanze Jens Spahn» si è vantato con Repubblica perché oggi «la Germania è prospera come non mai» e ha detto che l’Italia deve smetterla di lamentarsi del rigore e di chiedere investimenti: «Noi, in Germania, vogliamo riuscire a fare entrambe le cose. Un bilancio in ordine e investimenti per il futuro. Non sono cose in contraddizione tra di loro». Vero. Ma è vero anche, nota Fazio nella lezione, che «nel 2007 il rapporto tra debito pubblico e Pil era nel nostro paese pari a 103, è arrivato a 137 a seguito delle politiche di aumento dell’imposizione fiscale suggerite dalla Commissione europea. O è sbagliata la diagnosi o è sbagliata la medicina, ma se è sbagliata la diagnosi, la cura è sicuramente controproducente».

Per una economia sciancata come la nostra secondo l’ex governatore non c’è alternativa. «L’unico modo di ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil è stimolare la crescita dell’economia». Altrimenti resteremo intrappolati nel vicolo cieco di una decrescita molto infelice.

Come aprirsi finalmente un varco? Fazio conosce bene le tortuosità della politica nazionale ed europea e non vuole offrire soluzioni prêt-à-porter. Ma mentre a Bruxelles si preparano a scatenare un inferno sull’Italia per uno 0,1 per cento di deficit in più infilato di rapina nella manovra, Fazio, da buon keynesiano, non riesce a smettere di pensare ai suoi grafici, e al fatto che dopo la crisi del 2007 gli Stati Uniti hanno pompato nell’economia 3.200 miliardi di dollari, ovvero più del 20 per cento del Pil, come ha ricordato a Roma. In pratica «sono rientrati tutti: il Pil è cresciuto dell’11 per cento».

Foto Ansa