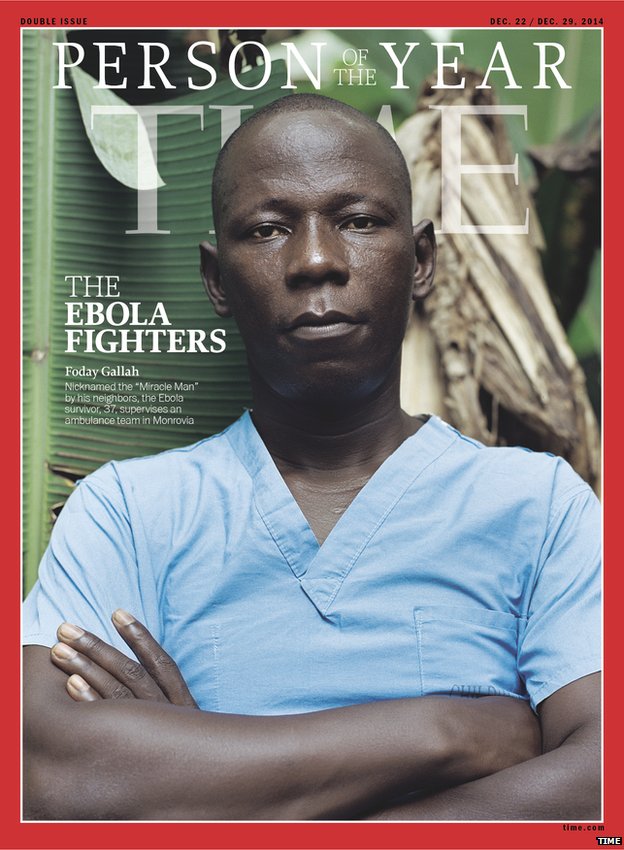

La persona dell’anno 2014 per il Time è il «combattente anti-Ebola». Il volto mostrato in una delle cinque diverse copertine realizzate dal settimanale americano è quello di Foday Gallah (foto a destra), che per mestiere guida l’ambulanza nella capitale della Liberia, Monrovia. L’epidemia scoppiata il 23 marzo scorso in tre paesi dell’Africa occidentale (Guinea, Liberia, Sierra Leone) ha ormai perso il suo carattere di notizia ma è tutt’altro che debellata: come si legge nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, i casi sono saliti a 17.942, i morti a 6.388. La Sierra Leone, con 7.897 casi, ha superato il primato della Liberia (7.719), che detiene ancora quello delle vittime: 3.177.

«NEMICO INVISIBILE». Decine di queste 3.177 vittime sono morte tra le braccia di Foday, che ha contratto il virus ed è guarito e che alla Bbc ha raccontato come ha affrontato «questo nemico invisibile. Durante la guerra civile, neanche troppo tempo fa, se sentivi che il nemico arrivava da nord, potevi impacchettare tutto e dirigerti a est. Potevi vedere i proiettili volare di notte e gli uomini con le pistole spostarsi nelle strade. Ma Ebola è invisibile e non c’è modo di sapere da dove arriverà il prossimo attacco. Ti colpisce e basta, questo è tutto».

BAMBINO DI QUATTRO ANNI. Foday ha contratto il virus mentre era in servizio: «In agosto, sono andato a prendere un bambino di quattro anni da casa sua. Conoscevo bene l’indirizzo: avevo già portato via sette membri della sua famiglia, che sono tutti morti. Lui era l’ultimo. Non l’ho preso prima perché non presentava sintomi ma ho chiesto ai vicini di farmi sapere se si fossero manifestati. Quella mattina avevo portato via suo padre, sua nonna e suo fratello, il pomeriggio tornavo per prendere lui. L’ho trovato per terra in una pozza di vomito. L’ho tirato su e l’ho portato in ambulanza stringendolo tra le mie braccia, mentre lui continuava a vomitarmi sul petto. Mentre uscivo, mi sono accorto che la mia tuta protettiva non era ben chiusa ma ero troppo impegnato a portarlo in ospedale il prima possibile. Il sabato successivo mi è venuta la febbre».

BAMBINO DI QUATTRO ANNI. Foday ha contratto il virus mentre era in servizio: «In agosto, sono andato a prendere un bambino di quattro anni da casa sua. Conoscevo bene l’indirizzo: avevo già portato via sette membri della sua famiglia, che sono tutti morti. Lui era l’ultimo. Non l’ho preso prima perché non presentava sintomi ma ho chiesto ai vicini di farmi sapere se si fossero manifestati. Quella mattina avevo portato via suo padre, sua nonna e suo fratello, il pomeriggio tornavo per prendere lui. L’ho trovato per terra in una pozza di vomito. L’ho tirato su e l’ho portato in ambulanza stringendolo tra le mie braccia, mentre lui continuava a vomitarmi sul petto. Mentre uscivo, mi sono accorto che la mia tuta protettiva non era ben chiusa ma ero troppo impegnato a portarlo in ospedale il prima possibile. Il sabato successivo mi è venuta la febbre».

«HO PREGATO DIO». Il «combattente», come lo descrive il Time, racconta nei dettagli cosa significa ammalarsi di Ebola: «Sapevo che sarebbe successo e ho detto alla mia famiglia di starmi lontana. Sono andato in ospedale per farmi curare. Ne avevo portati così tanti in ospedale, così tanti erano morti tra le mie braccia. Ero spaventato, ma ho pregato e Dio non ha permesso che la paura prendesse il sopravvento. Se non sei psicologicamente forte e Dio non è dalla tua parte cedi prima di arrivare in ospedale perché il dolore è troppo forte. Non hai più appetito e sei disidratato per il vomito, poi arriva la diarrea. È brutta, terribile, devastante. Ti fa desiderare di morire».

«PERCHÉ NON SONO MORTO?». Ma «tutto ciò che volevo era essere curato e trattato con amore ed è quello che i medici hanno fatto». Per due settimane Foday è rimasto in ospedale. Di fianco a lui è morto un bambino di due anni e una donna, «che ha pianto tutto il tempo fino a quando è spirata». Ma il bambino che l’aveva infettato è sopravvissuto. «Non so perché io sono sopravvissuto: forse per la mia fede in Dio o perché sono arrivato subito in ospedale. E grazie a Dio la mia famiglia non mi ha stigmatizzato», come invece succede spesso. «Erano spaventati ma non mi hanno mai voltato le spalle, così come il mio capo. Io voglio che la gente sappia che contrarre Ebola non è per forza una condanna a morte: sopravvivere è possibile».

«A VOLTE VORREI MOLLARE TUTTO». A inizio dicembre Foday è tornato a lavorare con un altro spirito. «Ho raddoppiato i miei sforzi per essere gentile. Parlo ai malati mentre sono in ambulanza, cercando di tenere viva la loro speranza». Ma guidare l’ambulanza non è semplice: «Di recente ho trasportato 11 persone: sono morte tutte. A volte mi sento molto triste, quando guardo qualcuno che sta per morire. Spesso vorrei semplicemente mollare tutto». Anche perché a causa del suo lavoro «molti miei amici mi stanno alla larga. Mi telefonano ma non vogliono vedermi di persona».

«MI PRENDERÒ CURA DI TE». Avendo sperimentato su di sé l’emarginazione, ora il «combattente» cerca di educare gli altri: «Ricordo una donna di 70 anni. Quando siamo arrivati in casa sua, tutta la famiglia l’aveva lasciata sola. (…) Aveva la morte negli occhi. (…) Ho saputo poi che era sopravvissuta perché non aveva il virus ma la situazione davanti alla quale ci troviamo è questa. Io dico alla gente di non voltare le spalle ai loro cari. Dico di isolarli in una stanza, di dargli da mangiare a distanza di sicurezza con un bastone e parlargli così: “Mamma o papà, resta nella tua stanza. Purtroppo non posso avvicinarmi né toccarti. Ma mi prenderò cura di te fino a quando non arriva aiuto”».