Articolo tratto dal numero di maggio 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.

Si trovava ancora a letto Milo Hsieh domenica 22 marzo, alle 8.15, quando sentì bussare alla porta di casa. Il giovane originario di Taiwan, studente di Relazioni internazionali all’Università americana di Washington, era da pochi giorni tornato nel suo paese d’origine e come tutte le persone che approdano sull’isola da gennaio è stato posto per 14 giorni in quarantena. Le misure di prevenzione contro il coronavirus adottate dal governo taiwanese si sono rivelate tra le più efficaci al mondo e Milo vi si è sottoposto senza discutere. Non si aspettava però di ritrovarsi sulla soglia di casa due poliziotti, che lo interrogarono come se fosse un criminale. Che cosa li aveva portati lì è presto detto: la notte precedente Milo si era dimenticato di ricaricare la batteria dello smartphone, che alle 7.30 del mattino si era spento. Dopo appena un quarto d’ora il sistema di tracciamento satellitare, perdendo il segnale, aveva allertato automaticamente il Comune di residenza e la polizia. In pochi minuti quattro diversi uffici gli avevano già telefonato per sapere dove fosse, mentre la polizia faceva uscire una pattuglia per rintracciare un potenziale trasgressore della quarantena. Nello stesso tempo il sistema aveva generato un sms automatico con questo messaggio, recapitato sul cellulare di Milo: «Il governo ha perso le tue tracce, se hai violato la quarantena rischi l’arresto».

Milo non voleva prendere un’illegale boccata d’aria, aveva solo dimenticato di ricaricare lo smartphone e se la cavò con un rimprovero da parte della polizia, che gli ricordò di rispondere sempre alle due telefonate giornaliere che gli uffici del Comune gli avrebbero fatto per accertarsi della sua salute e, soprattutto, verificare che tenesse il cellulare sempre con sé. È anche grazie a sistemi di controllo invasivi come questo che Taiwan ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus, cavandosela con neanche mille casi e meno di dieci vittime, pur essendo il paese più vicino alla Cina e tra quelli con più collegamenti diretti con l’epicentro dell’epidemia, Wuhan. Milo però non ha potuto fare a meno di pensare che «quando sono arrivato a Taiwan sono sì stato informato che il mio telefono sarebbe stato tracciato e che il mio Comune mi avrebbe telefonato tutti i giorni, ma io non ho mai acconsentito alla sorveglianza. Sembra che la gente abbia concesso al governo un potere inedito per contenere la pandemia».

L’isola di Formosa non è l’unico luogo dove la tecnologia ha svolto un ruolo cruciale nella lotta al coronavirus. Da questo punto di vista, l’ipertecnologica Corea del Sud ha pochi rivali. Nove abitanti su dieci sono dotati di almeno uno smartphone nel paese e tutti ricevono dai quattro ai dieci messaggi al giorno di questo tipo: «Un uomo di 43 anni, residente nel distretto di Nowon, è risultato positivo al coronavirus. Si trovava al lavoro nel distretto di Mapo, dove stava partecipando a un corso sulle molestie sessuali. Ha contratto il virus dal suo insegnante». I messaggi arrivano a raffica sugli smartphone a seconda del distretto di residenza illustrando sempre maggiori dettagli delle persone trovate positive. Per quanto la Sud Corea disponga di app di ogni tipo per geolocalizzare i connazionali contagiati (Corona 100M, che rivela i luoghi entro 100 metri dalla posizione dell’utente dove si sono recati i malati e in che data, Coronamap e Coronaita), queste notifiche sono inviate dal governo e la ricezione è obbligatoria.

«La prego, non diffonda i miei dati»

Nel rispetto della privacy, non vengono forniti né nomi né indirizzi, i contagiati sono indicati solo da numeri di serie, ma spesso è facile fare due più due. Soprattutto se qualche volenteroso cittadino si dimostra troppo zelante. È capitato così che una notifica abbia indicato che «una donna di 27 anni, che lavora allo stabilimento di Gumi della Samsung, ha incontrato il 18 febbraio alle 23.30 un amico che ha avuto contatti con Shincheonji», la comunità religiosa che ha contato tra i suoi membri moltissimi positivi al coronavirus. Come se non bastasse la diffusione del dettaglio che aveva incontrato un uomo a notte inoltrata, poco tempo dopo il sindaco di Gumi ha rivelato su Facebook il cognome della donna. I residenti hanno cominciato a fare pressione sul primo cittadino nei commenti sotto il post: «Dicci il nome del suo quartiere!». Finchéa quando la donna non è dovuta intervenire: «La prego, non divulghi altri miei dati personali».

Goh Jae-young, funzionario presso il Centro coreano di controllo e prevenzione delle malattie, ha spiegato alla Bbc Corea come funzionano i controlli: «Facciamo un colloquio con tutti i pazienti positivi per ottenere informazioni. Poi, per supplire a eventuali omissioni, incrociamo le dichiarazioni con i dati di Gps, telecamere di sorveglianza e transazioni effettuate con le carte di credito. In questo modo possiamo risalire precisamente al percorso effettuato dalla persona contagiata». Non tutti i luoghi dove il malato si è recato vengono rivelati, «ma quelli dove potenzialmente c’era molta gente sì». A volte, è necessario anche indicare il nome dei negozi dove l’appestato è entrato, costringendo così i proprietari a chiudere temporaneamente i locali per risanarli. Da febbraio, ad esempio, la fabbrica di Gumi della Samsung ha dovuto chiudere più di tre volte, spostando parte della produzione dello smartphone Galaxy S20 in Vietnam.

Tra ansia e indifferenza

La mole di notifiche che ogni sudcoreano riceve ogni giorno sullo smartphone è tale da ingenerare due conseguenze: la prima è una radicale diffidenza verso gli altri. Lo ha rivelato un sondaggio effettuato dall’Università nazionale di Seul, secondo il quale la paura più grande dei sudcoreani non è «avere il virus senza presentarne i sintomi», opzione che si classifica soltanto al terzo posto, ma innanzitutto «trovarmi vicino a un potenziale infetto» e «essere stigmatizzato a causa del contagio». Un uomo, il cui status di positivo è stato diffuso su internet, e che senza saperlo ha infettato anche la moglie, è stato costretto a intervenire su Facebook per difendere la donna, che aveva ricevuto una salva di insulti per essersi «spostata troppo» durante il periodo di incubazione del virus: «Smettetela di rimproverarla, stava solo facendo il suo lavoro di infermiera. Non sapeva di essere positiva, la colpa è mia».

La seconda conseguenza è una radicale indifferenza: le notifiche sono così tante che molti giovani ammettono di non leggerle neanche più.

Se il governo asiatico ha potuto invadere fino a questo punto la privacy dei suoi cittadini è perché nel 2012, durante l’epidemia di Mers, il Parlamento permise alle autorità sanitarie di tracciare in modo aggressivo i cittadini in caso di nuova epidemia. Molti sudcoreani non si ricordavano neanche che il governo avesse simili prerogative. Se nei media locali in tanti lamentano che il prezzo da pagare per la sicurezza è troppo alto, altri fanno notare che è anche merito di questo sistema se il paese ha reagito bene all’epidemia, registrando poco più di 10 mila casi e neanche 300 vittime.

L’algoritmo perfetto non esiste

Europa e Stati Uniti hanno dimostrato molta più cautela nel dotarsi di applicazioni in grado di tracciare i cittadini. Da un lato ha avuto molta risonanza il caso di Singapore: la città-Stato, amministrata da un governo autoritario, ha puntato molto sull’app TraceTogether per frenare l’epidemia. L’applicazione funziona secondo il modello ideato da Apple e Google, che va per la maggiore anche in Europa. Sfruttando la tecnologia bluetooth, può intercettare e “ricordare” tutti gli smartphone ai quali una persona si è avvicinata durante le attività quotidiane. Se qualcuno viene successivamente trovato positivo, un messaggio viene automaticamente inviato a tutti gli smartphone che si sono avvicinati a quello del contagiato e che di conseguenza potrebbero avere contratto il virus. I codici degli utenti non vengono immagazzinati in un server centrale, vulnerabile agli hacker, ma rimangono sempre negli smartphone e sono aggiornati ogni 15 minuti per evitare abusi.

Singapore è stata considerata un modello di risposta all’epidemia fino a fine marzo, quando poteva vantare una manciata appena di nuovi casi al giorno. Ad aprile però la curva del contagio è schizzata verso l’alto in modo impressionante e tutti hanno compreso che la tecnologia non poteva bastare. Secondo gli esperti, i sistemi di tracciamento sono efficaci solo se utilizzati da almeno il 60 per cento della popolazione, mentre a Singapore solo un cittadino su quattro l’aveva scaricata. Inoltre Jason Bay, il funzionario governativo responsabile dell’app, l’ha in parte sconfessata: «Il bluetooth non potrà mai sostituire la ricerca umana attraverso interviste», ha dichiarato. «Spesso infatti il bluetooth non funziona bene. A Washington la notifica non è stata inviata ai membri di un coro dove ben 45 persone erano ammalate. In Israele una donna ha ricevuto il messaggio, e ha dovuto di conseguenza restare in quarantena per 14 giorni solo perché aveva salutato il fidanzato contagiato dalla finestra. Lo smartphone aveva rivelato il contatto, ma non c’era stato alcun contatto. Si tratta di errori, ovviamente, ma i falsi positivi e i falsi negativi possono produrre conseguenze reali sulla vita delle persone».

L’abuso è già realtà

Al di là degli errori, la tecnologia di Google e Apple dovrebbe garantire la sicurezza dei dati degli utenti, anche se i dubbi rimangono. Secondo Klon Kitchen, analista tecnologico presso la Heritage Foundation, «ogni sistema può essere attaccato». Cento società che si occupano di diritti e di privacy in tutto il mondo hanno firmato un appello pubblico su Human Rights Watch per chiedere che i governi non utilizzino la lotta al coronavirus come una scusa per «dare inizio a una nuova era dove i sistemi di sorveglianza digitale siano estesi in modo invasivo». La tecnologia «può e deve giocare un ruolo importante nel salvare vite», ma «un aumento dei poteri di sorveglianza digitale in capo allo Stato, come ottenere l’accesso alla localizzazione degli smartphone, minaccia la privacy, la libertà di espressione e di associazione».

È il caso, neanche a dirlo, della Cina, dove il regime comunista ha approfittato del contrasto all’epidemia per entrare nelle tasche e nelle case dei cittadini, come mai prima d’ora. Tutti i cinesi sono stati infatti obbligati a scaricare una funzione inclusa all’interno delle due applicazioni più popolari del paese: WeChat e Alipay. Entrambe forniscono un codice Qr sanitario: verde, giallo o rosso. Il primo stabilisce che sei sano, il secondo che potresti essere stato a contatto con un malato di coronavirus e che dovresti restare in autoisolamento, mentre il terzo sancisce che sei malato e devi restare in quarantena. Nessuno sa con quale criterio vengano assegnati i codici ogni giorno, ma il sistema chiede di inserire il numero della carta di identità, residenza, notizie sui sintomi come febbre o tosse, sulla propria cartella clinica (comprese le malattie passate), dettagli sugli spostamenti delle ultime due settimane e delle persone con cui si è venuti in contatto. Le informazioni vanno aggiornate quotidianamente.

Avere un codice verde è ormai indispensabile in Cina non solo per uscire di casa, ma anche per salire sulla metro, prendere treni o aerei, entrare in banca, al supermercato, nei bar, in ufficio, a scuola e persino in alcuni quartieri delle principali città. L’app viene scannerizzata all’entrata di ogni locale e grazie all’incrocio dei dati è possibile conoscere tutto di una persona: dove è stata, a che ora e con chi. Come se non bastasse, molti governi locali hanno preso l’abitudine di monitorare le persone in quarantena installando telecamere al di fuori e addirittura all’interno delle abitazioni. Chi potrà mai chiedere al governo di restituire i diritti di cui si è impossessato?

Il precedente del Patriot Act

Non a caso, tra le richieste delle 100 società c’è proprio questa: «Se i governi espandono i propri poteri di monitoraggio e sorveglianza, devono indicare per quanto tempo e mantenerli solo per il periodo strettamente necessario ad affrontare l’attuale epidemia». I paesi europei non sono certo paragonabili alla Cina. Ma come fa notare Foreign Policy, molti dei poteri speciali che il Congresso americano ha garantito al governo con l’approvazione del Patriot Act all’indomani degli attentati dell’11 settembre sono ancora in essere. Dal 2001, ad esempio, il governo può ottenere i tabulati di qualsiasi telefonata senza chiedere il permesso a nessuno. Non solo. «L’era dell’11 settembre ha dimostrato che la sorveglianza del governo ha la tendenza a espandersi per inerzia», scrive Fp. «Nato per contrastare il terrorismo, il Patriot Act è stato utilizzato ben oltre i suoi scopi. Ora gli Stati Uniti hanno bisogno di raccogliere più dati dei cittadini per contenere il coronavirus, ma si deve prendere sul serio il rischio di possibili abusi». Lo stesso vale per noi.

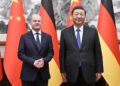

Foto Ansa