Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti).

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti).

Alla fine è sempre una questione di soldi. Si può non essere d’accordo su come si affrontano le cose. E va bene così. Però, se bisogna arrivarne a una, occorre mettere da parte le questioni ideologiche, e un dato che mette tutti d’accordo è quello matematico. Se i conti son giusti non si può negare nulla: due più due fa quattro sia per me sia per il mio peggior nemico. Vale per tutto, anche per la scuola. Tempi da sempre vi ha raccontato del valore e dell’importanza delle scuole paritarie. È una nostra “battaglia”, e dunque eccoci ancora qua. Però in vent’anni cosa abbiamo ottenuto? Quasi nulla. Il clima è rimasto ideologicamente sfavorevole, e dal 2012/2013 gli istituti paritari in Italia hanno cominciato a chiudere.

Le paritarie non sono scuole per famiglie facoltose; la Costituzione sancisce il diritto/dovere in capo alla famiglia di educare i propri figli e quindi la libertà di scegliere a che scuola mandarli; la legge 62/2000 lo ribadisce; qualcuno ha sventolato studi dove si afferma che le paritarie formano i nostri ragazzi molto meglio. Avranno ragione, o forse no. Certamente, sono cose talmente ripetute e allo stesso tempo così ignorate che alla fine, diciamo la verità, annoiano a morte. Lo Stato i soldi non ce li ha e se li ha non ce li dà, punto. La paritaria non sta in piedi? Chiuderà. E andremo tutti alle statali, studenti e docenti.

E nonostante questo, il direttore insiste e questa settimana ha piazzato sulla scrivania un libro di prossima uscita. E se il capo comanda… Il tema è sempre quello del finanziamento alle scuole, a dir la verità è un manuale di economia gestionale: si parla di come spendere (bene) i soldi, tanti soldi. Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato (Giapichelli editore) sarà in tutte le librerie a partire dal 27 ottobre. Se la teoria del libro si potesse applicare alla realtà dei fatti, sarebbe un testo da prendere in considerazione non domani ma subito. Gli autori non hanno scoperto l’acqua calda. Ma propongono semplicemente di usarla. Risultato? Quasi 17 miliardi di euro risparmiati per lo Stato. Diciassette miliardi di euro. Stai a vedere che magari con tutti questi soldi il buon Renzi sbloccherà qualche pensione a cui da anni non è stata riconosciuta la rivalutazione Istat. Oppure, invece di abbattere l’Imposta sul reddito delle società solo nel 2017, lo farà da subito. Se gli autori non hanno sbagliato i conti, magari un Nobel all’economia è troppo, però un busto al ministero dell’Istruzione lo meriterebbero.

Oltre la “battaglia” culturale

Dicevamo: nulla di nuovo, gli autori hanno guardato alle buone esperienze internazionali e italiane, ad esempio quella del settore sanitario, dove da anni le strutture pubbliche e private (profit e no profit) competono tra loro “ad armi pari”, ricevendo finanziamenti pubblici sulla base di singole prestazioni erogate dalla struttura. E il valore economico di queste prestazioni è dato da un costo standard la cui definizione è stata perfezionata nel tempo. Per certe Regioni è diventato il simbolo dell’efficienza, della qualità e della buona gestione. È così che sono arrivati alla cifra di 17 miliardi, applicando un costo standard di sostenibilità per ogni studente italiano. Gli autori sono: suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche e ricercatrice, legale responsabile dell’istituto di cultura e di lingue marcelline a Milano, che sa bene cosa vuol dire e come si fa a portare avanti una scuola paritaria. Molti rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali hanno riconosciuto l’importanza del suo operato. La religiosa ha saputo, con la forza della cultura e con coraggio, porre tutte le questioni che interessano le scuole come importanti spunti di riflessione per il paese e come orientamento al bene comune. Da dieci anni, e pure da qualche tempo su questo settimanale, non fa altro che martellare con ostinazione – contro ogni avversità e nonostante le difficoltà – sulla necessità di applicare i costi standard alla scuola. È una questione vitale per lo Stato, dice sempre. Marco Grumo, commercialista, revisore contabile e docente di economia aziendale e contabilità e bilancio all’Università Cattolica di Milano; Maria Chiara Parola, commercialista ed esperta contabile, dal 2013 membro del tavolo permanente sulla parità in Regione Lombardia e collaboratrice del gruppo di studio nazionale sulla parità scolastica nella prima commissione permanente alla Camera dei deputati.

La riflessione di questi esperti, scevra da derive ideologiche, evidenzia problemi molto concreti: lo status della scuola pubblica paritaria, la condizione della famiglia gravata nella scelta di quest’ultima dal vincolo economico, l’impoverimento del pluralismo educativo anche a seguito della chiusura di molti istituti paritari, la condizione di precarietà e di difficoltà a esercitare la libertà di insegnamento da parte dei docenti di queste scuole. Tutto ciò crea una situazione di discriminazione tra chi può permettersi il diritto di scelta e chi no. E la responsabilità di questo fatto è di chi non riconosce a questi istituti il diritto di esistere e svolgere il servizio pubblico che è loro riconosciuto dalla legge 62/2000. Oltre il danno, la solita beffa: le famiglie che scelgono la scuola pubblica paritaria pagano sia le tasse per la pubblica statale sia le rette perché i loro figli abbiano un’istruzione. E tutto ciò si traduce in un triplo vantaggio per lo Stato: offrono un gettito di imposta per la scuola statale a fondo perduto; fanno risparmiare oltre sei miliardi di euro allo Stato; formano per la collettività (a costo zero) cittadini in grado di produrre ricchezza con il loro lavoro.

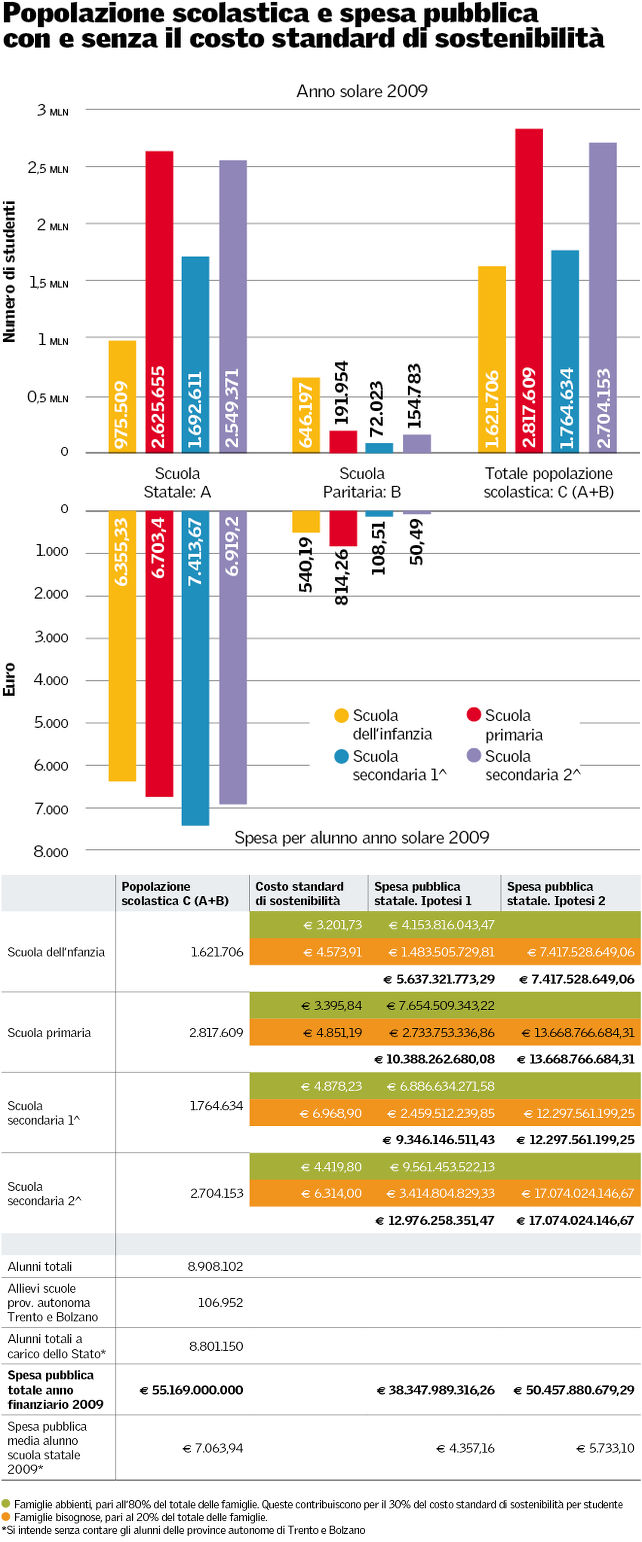

I dati di partenza sono la popolazione di studenti censiti in Italia nel 2009: 7.843.146 iscritti alle statali e 1.064.956 alle paritarie; la spesa sostenuta dallo Stato per le prime è di 54 miliardi e 648 milioni di euro, il contributo per le paritarie di 521 milioni.

I dati di partenza sono la popolazione di studenti censiti in Italia nel 2009: 7.843.146 iscritti alle statali e 1.064.956 alle paritarie; la spesa sostenuta dallo Stato per le prime è di 54 miliardi e 648 milioni di euro, il contributo per le paritarie di 521 milioni.

Proprio come nella sanità

Adottare l’esperienza della sanità anche nel settore della scuola pubblica, statale e non statale, significa stabilire un costo standard di sostenibilità. Non uguale per tutti, naturalmente. Le variabili sono molte: il grado (infanzia, primaria, secondaria eccetera), il tipo (licei, istituti tecnici, eccetera), la presenza di alunni diversamente abili… A questo va aggiunta una classificazione delle scuole (efficienti-non efficienti) in base al numero di alunni e di classi presenti nell’istituto. Per arrivare alla definizione del costo standard di sostenibilità gli esperti hanno tenuto conto di centinaia di variabili (persino lo spazio fisico delle strutture), confrontato bilanci e voci di spesa. Grazie alle loro esperienze hanno evidenziato sprechi e trovato nuove economie di scala. Gli stipendi dei docenti non sono stati toccati (sono regolati da un contratto collettivo nazionale), ma gli autori hanno considerato una differente e migliore gestione del personale, che probabilmente, ed è questo che rende la sfida epocale, vorrebbe dire toccare alcuni posti di lavoro, perché «bisogna smettere di pensare che la scuola pubblica sia un ammortizzatore sociale», dice a Tempi suor Anna Monia.

Primissima regola, uno fa con quello che ha a disposizione. E quello che ha deve usarlo nel migliore dei modi. Lo conferma a Tempi l’onorevole Simona Malpezzi, deputata del Pd, renziana in forza alla commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera: «Il problema della scuola in Italia non è certo dovuto a una mancanza di risorse economiche, piuttosto a una sbagliata gestione di quanto lo Stato mette a disposizione».

Gli autori hanno tenuto conto persino dei costi di manutenzione dei giardini, degli accantonamenti, della perdita dei crediti delle famiglie. Addirittura degli interessi passivi sui prestiti, dei margini ottenibili sui buoni pasto o dalle attività non curriculari. Il libro è dunque il risultato di anni di lavoro, studio, analisi, riflessioni, conti e modelli economici che hanno portato a questo risultato: 17 miliardi di risparmio per le povere casse statali e un sistema di istruzione nazionale davvero plurale, fatto da scuole statali pubbliche e paritarie.

Il costo standard di sostenibilità è uno strumento che oltre a far risparmiare, produrrebbe ulteriori vantaggi al sistema nazionale di istruzione: un positivo e necessario confronto tra le scuole che diverrebbero realmente autonome sotto lo sguardo garante dello Stato; la possibilità di scegliere, per la famiglia, fra buona scuola pubblica statale e buona scuola pubblica paritaria; l’innalzamento del livello di qualità del sistema scolastico italiano con la naturale fine dei diplomifici; la valorizzazione dei docenti e il riconoscimento del merito; l’abbassamento dei costi e la destinazione delle economie ad altri scopi. «Il libro non l’ho ancora letto – spiega Malpezzi – ma sono curiosa di capire di cosa si tratta. Applicare un costo standard alle scuole mi sembra di difficile attuazione, ma siamo disposti a discuterne perché la riflessione comune, e questo governo lo ha già dimostrato, può aiutare a superare le contrapposizioni e a cambiare in meglio le cose».

Due ipotesi a confronto

Venendo ai conti. Gli autori propongono due ipotesi: la prima in cui la popolazione degli studenti è suddivisa tra famiglie bisognose (20 per cento) e famiglie abbienti (80 per cento) le quali contribuiscono per il 30 per cento del costo standard di sostenibilità per studente (un contributo, naturalmente, che non si allontana da quello che oggi spendono per mandare i figli a scuola pagando l’iscrizione, i libri e le tasse). Così facendo per le famiglie bisognose lo Stato interverrà per la cifra intera del costo standard (4.573,91 euro per la scuola dell’infanzia, 4.851,19 euro per la primaria, 6.968,90 euro per la secondaria di I grado e 6.314 euro per la secondaria di II grado); per le famiglie abbienti che possono concorrere alla spesa di istruzione, lo Stato interverrà per il 70 per cento del costo standard (3.201,73 euro per la scuola dell’infanzia, 3.395,84 euro per la primaria, 4.878,23 euro per la secondaria di I grado e 4.419,80 euro per la secondaria di II grado). Così facendo, il risparmio per lo Stato sarebbe di quasi 17 miliardi.

L’attuazione della libertà di scelta educativa della famiglia sarebbe non solo economicamente sostenibile ma anche garanzia certa di un risparmio per le casse pubbliche persino nella seconda ipotesi, nella quale lo Stato versa per intero la cifra del costo standard di sostenibilità (l’esborso è identico a quello per i nuclei bisognosi della prima ipotesi) escludendo una qualsiasi compartecipazione delle famiglie. In questo caso Roma spenderebbe poco più di 50 miliardi di euro, comunque quasi 5 miliardi in meno rispetto agli attuali 55 miliardi e 169 milioni.

Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato è un testo utile anche per chi oggi amministra gli istituti non statali. Speriamo sia applicabile e che trovi il consenso del governo, perché, piacciano o meno le scuole paritarie, se un modello fa risparmiare, forse forse lo Stato smetterà davvero di prenderci per la gola. E forse davvero saremo liberi di scegliere che tipo di educazione dare ai nostri figli senza spendere ogni nostro risparmio.