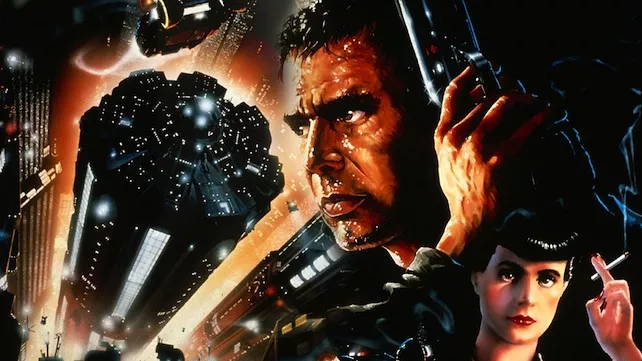

Caro direttore, apprendo adesso che mercoledì e giovedì 6 e 7 maggio 2015 in tutti i cinema del circuito The Space verrà proiettato Blade Runner. Chi può corra a vederlo. Infatti, di film così belli ne escono uno ogni… cinquant’anni. Uscito per la prima volta più di trenta anni fa (1982), Blade Runner non è invecchiato di un giorno. Puoi vederlo cento volte di seguito e trovarlo sempre nuovo. Ad ogni successiva visione, noti qualcosa che non avevi notato in precedenza. In esso infatti una ricchezza estrema di contenuti esistenziali e riferimenti filosofici si fondono assieme all’interno di una forma di altissimo valore estetico.

Caro direttore, apprendo adesso che mercoledì e giovedì 6 e 7 maggio 2015 in tutti i cinema del circuito The Space verrà proiettato Blade Runner. Chi può corra a vederlo. Infatti, di film così belli ne escono uno ogni… cinquant’anni. Uscito per la prima volta più di trenta anni fa (1982), Blade Runner non è invecchiato di un giorno. Puoi vederlo cento volte di seguito e trovarlo sempre nuovo. Ad ogni successiva visione, noti qualcosa che non avevi notato in precedenza. In esso infatti una ricchezza estrema di contenuti esistenziali e riferimenti filosofici si fondono assieme all’interno di una forma di altissimo valore estetico.

Al centro di Blade Runner c’è la visione di un futuro prossimo spaventoso. Come nell’Inferno di Dante le immagini concrete prese dalla realtà (fuoco, sangue, ferite eccetera) sono esasperate fino ad apparire, appunto, infernali, così nel futuro immaginario di Blade Runner tutti gli aspetti più negativi della società contemporanea (da uno sviluppo urbano-industriale sregolato alla manipolazione della vita) sono esasperati fino ad assumere proporzioni apocalittiche. Non a caso, il panorama della Los Angeles del 2019, in cui l’occhio dello spettatore viene “gettato” nelle prime sequenze, fa pensare ad uno degli inferni di Bosch (“La città che brucia” dal Giardino delle delizie). Da enormi ciminiere, assurdamente sparse fra gli abitati, si sprigionano ad intermittenza enormi nuvole di fuoco, che salgono verso un cielo oscurato da uno spesso strato di smog. E come nell’Inferno di Dante e negli Inferni di Bosch, in Blade Runner si compie il miracolo che solo nella grande arte si può compiere: le immagini più spaventose si rivestono di bellezza poetica. Quella visione del futuro è talmente orribile da apparire a suo modo bellissima.

Blade Runner è considerato all’unanimità come una sorta di “manifesto” della cultura postmoderna, che nasce come critica alla cultura moderna anzi “modernista”. Tutti i maggiori rappresentanti del modernismo, specialmente i marxisti, volgevano sdegnosamente le spalle al passato e si ubriacavano di stupefacenti visioni di un futuro utopico. Essi miravano non soltanto a “liberare” il popolo dalla fede ma anche a rimuovere ogni traccia della tradizione culturale e artistica occidentale, che era una tradizione ultimamente cristiana, per sostituirla con una cultura e un’arte totalmente nuovi. Dalla Rivoluzione francese a quella russa, i “rivoluzionari” si accaniscono sempre sui simboli della tradizione. I giacobini in Francia hanno distrutto migliaia di inestimabili tesori di architettura gotica, mentre i bolscevichi in Russia hanno distrutto migliaia di chiese ortodosse. D’altra parte, nell’architettura del XX secolo (la cui culla è stata la celebre scuola tedesca Bauhaus), scompaiono non solo gli elementi decorativi ma anche ogni riferimento alle forme dei secoli precedenti e rimangono solo le nude geometrie funzionali. Insomma, il modernismo aveva privato l’uomo occidentale del suo passato culturale, così come i replicanti di Blade Runner sono privati della possibilità stessa di avere un passato personale (sono programmati per vivere solo quattro anni).

Blade Runner è considerato all’unanimità come una sorta di “manifesto” della cultura postmoderna, che nasce come critica alla cultura moderna anzi “modernista”. Tutti i maggiori rappresentanti del modernismo, specialmente i marxisti, volgevano sdegnosamente le spalle al passato e si ubriacavano di stupefacenti visioni di un futuro utopico. Essi miravano non soltanto a “liberare” il popolo dalla fede ma anche a rimuovere ogni traccia della tradizione culturale e artistica occidentale, che era una tradizione ultimamente cristiana, per sostituirla con una cultura e un’arte totalmente nuovi. Dalla Rivoluzione francese a quella russa, i “rivoluzionari” si accaniscono sempre sui simboli della tradizione. I giacobini in Francia hanno distrutto migliaia di inestimabili tesori di architettura gotica, mentre i bolscevichi in Russia hanno distrutto migliaia di chiese ortodosse. D’altra parte, nell’architettura del XX secolo (la cui culla è stata la celebre scuola tedesca Bauhaus), scompaiono non solo gli elementi decorativi ma anche ogni riferimento alle forme dei secoli precedenti e rimangono solo le nude geometrie funzionali. Insomma, il modernismo aveva privato l’uomo occidentale del suo passato culturale, così come i replicanti di Blade Runner sono privati della possibilità stessa di avere un passato personale (sono programmati per vivere solo quattro anni).

“Liberato” dunque dalla fede e dalla tradizione, l’uomo moderno viveva guardando al futuro, che diventava il sostituto terreno della trascendenza. Ebbene, dopo cent’anni di modernismo, l’uomo si accorge che il futuro non basta a dare senso al presente. Come i replicanti di Blade Runner sono “affamati di ricordi”, così l’uomo post-moderno è “affamato” di passato, lo scruta alla ricerca di un senso. Ma i nessi con la tradizione del passato, che è una tradizione cristiana, sono stati tagliati. Quindi recupera ed osserva con stupita ammirazione le testimonianze culturali del passato ma non le sa interpretare, non sa andare al cuore della tradizione stessa, dove potrebbe trovare le uniche vere risposte alla domanda di senso: risposte cristiane. Inoltre, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e grazie alla globalizzazione economica, che avvicina i popoli, l’uomo post-moderno entra in contatto anche con le tradizioni delle altre civiltà. Non sapendo dunque più interpretare la sua tradizione e non sapendo più vagliare e trattenere ciò che vale delle altre tradizioni, mette tutte le tradizioni sullo stesso piano in maniera acritica. Tutte le tradizioni alla fine gli appaiono come scrigni di belle forme e simboli tanto affascinanti quanto incomprensibili. Nella Los Angeles del 2019, la città post-moderna per eccellenza, fra grattacieli di concezione modernistica-futuristica (evidenti i richiama a Metropolis di Fritz Lang, film di culto del 1926) emergono, come relitti, forme e simboli provenienti da tutti i tempi e tutti i luoghi. Nel corso del film vediamo grattacieli sembrano piramidi maya, enormi colonne barocche, interni in stile art déco, bonsai e stampe giapponesi, aquile e busti classici, mobili ottocenteschi, pesanti decori liberty, abiti in stile punk e abiti presi dai noir degli anni Quaranta, insegne con lettere dell’alfabeto e insegne con ideogrammi orientali e molto altro.

E come elementi di varie tradizioni si giustappongono in maniera eclettica, così individui delle varie etnie vivono gli uni accanto agli altri senza riuscire a mescolarsi e fondersi fra loro. In Blade Runner la società americana sembra essere stata quasi completamente fagocitata da tante micro-società su base etnica che non comunicano fra loro. Negli spazi sempre più ristretti che restano al di fuori di queste micro-società, quel che avanza del popolo occidentale si suddivide in tanti individui isolati, alienati e depressi (Dick Deckard, interpretato da Harrison Ford, è un uomo solo che vive attaccato alla bottiglia). Essendo venuti meno una lingua comune, una cultura comune e dei valori condivisi, gli individui non sono capaci di entrare in relazione fra loro (per Deckard perfino comunicare col ristoratore diventa un problema). Insomma, nel futuro ipotetico di Blade Runner (“futuro” che in realtà è ormai il presente, almeno da un certo punto di vista) la società multiculturale, basata sul relativismo culturale e morale, non appare come un paradiso di fratellanza ma come un inferno di solitudine, alienazione e violenza. Tutte le città occidentali somigliano sempre più a quella Los Angeles. Disconoscendo la superiorità della cultura e dei valori occidentali, incoraggiando gli immigrati a rimanere attaccati alla propria cultura e ai propri “valori”, il relativismo culturale e morale ha favorito il processo di decomposizione della società occidentale. Non essendo più in grado di integrare gli stranieri, l’Occidente si lascia disgregare da loro.

E come elementi di varie tradizioni si giustappongono in maniera eclettica, così individui delle varie etnie vivono gli uni accanto agli altri senza riuscire a mescolarsi e fondersi fra loro. In Blade Runner la società americana sembra essere stata quasi completamente fagocitata da tante micro-società su base etnica che non comunicano fra loro. Negli spazi sempre più ristretti che restano al di fuori di queste micro-società, quel che avanza del popolo occidentale si suddivide in tanti individui isolati, alienati e depressi (Dick Deckard, interpretato da Harrison Ford, è un uomo solo che vive attaccato alla bottiglia). Essendo venuti meno una lingua comune, una cultura comune e dei valori condivisi, gli individui non sono capaci di entrare in relazione fra loro (per Deckard perfino comunicare col ristoratore diventa un problema). Insomma, nel futuro ipotetico di Blade Runner (“futuro” che in realtà è ormai il presente, almeno da un certo punto di vista) la società multiculturale, basata sul relativismo culturale e morale, non appare come un paradiso di fratellanza ma come un inferno di solitudine, alienazione e violenza. Tutte le città occidentali somigliano sempre più a quella Los Angeles. Disconoscendo la superiorità della cultura e dei valori occidentali, incoraggiando gli immigrati a rimanere attaccati alla propria cultura e ai propri “valori”, il relativismo culturale e morale ha favorito il processo di decomposizione della società occidentale. Non essendo più in grado di integrare gli stranieri, l’Occidente si lascia disgregare da loro.

Ma non sono state le altre civiltà a ridurre in fin di vita la civiltà occidentale. La civiltà occidentale ha cominciato ad agonizzare nel momento in cui ha tagliato le sue radici cristiane e ha sostituito la fede con le ideologie utopiche. Ebbene, in quella Infernale Los Angeles, oscurata da una notte eterna e corrosa da una pioggia incessante, malata, tutte le ideologie utopiche della modernità mostrano il loro fallimento. Innanzitutto, i vecchi sogni architettonici dei razionalisti e dei futuristi (specialmente quelli dell’italiano Antonio Sant’Elia) si trasformano in incubi urbanistici. Se i grattacieli storici di New York si ergevano come simboli in cemento armato della grandezza dell’uomo e delle meraviglie del progresso scientifico ed economico, invece i grattacieli di Blade Runner, con la loro mostruosa altezza, opprimono l’uomo, trasformando la città in una prigione da cui è impossibile evadere.

Ma soprattutto, nel futuro ipotetico di Blade Runner crolla l’utopia delle “sorti magnifiche e progressive”. Invece di portare il paradiso in terra, la tecno-scienza devasta l’ambiente e calpesta la vita umana. I grattacieli della Tyrrell Corporation, che si stagliano sull’orizzonte tenebroso di Los Angeles, somigliano agli ziggurat mesopotamici e alle piramidi maya. Viene da pensare ad Apocalypto di Mel Gibson, film che ha scandalizzato le anime belle multiculturaliste svelando quello che tutti gli storici sanno, e cioè che l’America precolombiana non era un paradiso dei diritti umani. La civiltà cristiana occidentale, arrivata a bordo delle navi spagnole, ha posto fine a tutte le barbare consuetudini su cui si basava la società maya: la schiavitù, i sacrifici umani e perfino il cannibalismo rituale. Ebbene nel futuro distopico di Blade Runner scompare il cristianesimo (per le strade di Los Angeles non è possibile trovare un solo simbolo cristiano, mentre non mancano gli Are Krishna) e riappaiono la schiavitù e i sacrifici umani. Infatti nella Tyrrel corporation vengono fabbricati e venduti come schiavi degli esseri umani artificiali, in tutto simili agli esseri umani reali, chiamati replicanti. Programmati per vivere solo quattro anni, i replicanti possono essere soppressi come bestie (anzi “ritirati”, come si ritirano i prodotti al mercato) se provano a ribellarsi. I replicanti appaiono dunque come “vittime sacrificali” offerte in sacrificio dalla scienza sull’altare del profitto. Infatti Eldon Tyrrel ammette esplicitamente che il fine ultimo della ricerca scientifica non è più la conoscenza disinteressata della natura: «Il commercio è il nostro scopo, più umano dell’umano è il nostro motto». Ebbene la Tyrrel corporation e i replicanti sono già fra noi.

Ma soprattutto, nel futuro ipotetico di Blade Runner crolla l’utopia delle “sorti magnifiche e progressive”. Invece di portare il paradiso in terra, la tecno-scienza devasta l’ambiente e calpesta la vita umana. I grattacieli della Tyrrell Corporation, che si stagliano sull’orizzonte tenebroso di Los Angeles, somigliano agli ziggurat mesopotamici e alle piramidi maya. Viene da pensare ad Apocalypto di Mel Gibson, film che ha scandalizzato le anime belle multiculturaliste svelando quello che tutti gli storici sanno, e cioè che l’America precolombiana non era un paradiso dei diritti umani. La civiltà cristiana occidentale, arrivata a bordo delle navi spagnole, ha posto fine a tutte le barbare consuetudini su cui si basava la società maya: la schiavitù, i sacrifici umani e perfino il cannibalismo rituale. Ebbene nel futuro distopico di Blade Runner scompare il cristianesimo (per le strade di Los Angeles non è possibile trovare un solo simbolo cristiano, mentre non mancano gli Are Krishna) e riappaiono la schiavitù e i sacrifici umani. Infatti nella Tyrrel corporation vengono fabbricati e venduti come schiavi degli esseri umani artificiali, in tutto simili agli esseri umani reali, chiamati replicanti. Programmati per vivere solo quattro anni, i replicanti possono essere soppressi come bestie (anzi “ritirati”, come si ritirano i prodotti al mercato) se provano a ribellarsi. I replicanti appaiono dunque come “vittime sacrificali” offerte in sacrificio dalla scienza sull’altare del profitto. Infatti Eldon Tyrrel ammette esplicitamente che il fine ultimo della ricerca scientifica non è più la conoscenza disinteressata della natura: «Il commercio è il nostro scopo, più umano dell’umano è il nostro motto». Ebbene la Tyrrel corporation e i replicanti sono già fra noi.

Quando era ancora legata alla fede, da cui era nata, la scienza mirava a conoscere il creato per avvicinarsi di più a Creatore. Agli occhi del cristiano, i piccoli e grandi misteri dell’universo alludono al Grande Mistero di Dio. Quando si è staccata dalla fede, la scienza ha cominciato a perdere interesse per i misteri dell’universo. Secondo la mentalità oggi dominante, la scienza deve “piantarla” di guardare all’infinitamente piccolo e all’infinitamente grande e preoccuparsi unicamente di rendere più confortevole la vita dell’uomo. E infatti negli ultimi decenni la ricerca scientifica “pura” ha perso terreno rispetto alla ricerca “applicata” alla produzione industriale, che non ha altro fine al di fuori del profitto. Pure di raggiungere il suo unico fine, la ricerca applicata non si farà scrupolo di calpestare perfino le strutture fondamentali della vita. Per realizzare il profitto, bisogna soddisfare le richieste dei consumatori, che chiedono la salute a tutti i costi, la maternità a tutti i costi e bimbi sani e belli a tutti i costi. Per soddisfare la domanda di salute a tutti i costi, gli scienziati trattano le cellule embrionali come cose utili per curare svariate malattie. Per soddisfare la domanda di maternità a tutti i costi, anche in età molto avanzata, vendono la fecondazione assistita sia in versione omologa che in versione eterologa. Per soddisfare la domanda di bimbi sani e belli a tutti i costi, condannano a morte mediante la “diagnosi pre-impianto” i bimbi che non sono sufficientemente sani e belli. Per soddisfare la domanda di una immortalità puramente terrena, provano a realizzare la clonazione umana e perfino l’ibernazione. Ogni tanto salta fuori la notizia che qualcuno sta provando a produrre ibridi fra uomini e animali. Sì, la Tyrrel è già qui.

Dunque, i replicanti di oggi sono i bambini abortiti e le cellule embrionali usate come cose. Ma da un altro punto di vista, i replicanti siamo proprio noi. Programmati per vivere solo quattro anni, i replicanti non riescono a reprimere il desiderio di vivere più a lungo. Le parole che Roy Baty rivolge ad Eldon Tyrrel sono entrate nella leggenda: «Io ti chiedo più vita, padre». Certamente, egli chiede un prolungamento del tempo della vita terrena. Ma dentro la richiesta di più tempo, che finirebbe in ogni caso, si sente la richiesta della vera vita. Baty non chiede altro tempo ma la fine del tempo nell’eternità, chiede la vita eterna. Quando confessa alla sua creatura di non avere il potere di donargli più vita, il padre-costruttore asserragliato in cima al grattacielo-piramide, diventa quasi una personificazione simbolica della natura. Essendo decaduta a causa del peccato originale, la natura (che Giacomo Leopardi non sbagliava a chiamare “matrigna”) ci programma per vivere un tempo che, sebbene più lungo di quello concesso ai replicanti, è comunque limitato. Ma anche se non finisse mai, la vita terrena in sé stessa non potrebbe bastarci: infatti nessuna gioia terrena può soddisfare il desiderio del cuore, che è infinito. Solo l’Infinito potrà soddisfarlo. Nel XVIII secolo l’Occidente ha messo la natura e la scienza al posto di Dio. Dal XIX secolo al 2000, la letteratura non ha fatto altro che registrare l’avanzare della cancrena della disperazione nel cuore dell’uomo, scopertosi replicante. Nessun rimedio fabbricato dall’uomo può arrestare questa cancrena. Solo il vero Padre potrà dare “più vita” alle sue creature.