Abbiamo trasformato Auschwitz in una gita fuori porta «con birra omaggio»

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

Un film documentario per mostrare che i visitatori dei lager nazisti si comportano da turisti, che non c’è coinvolgimento emotivo ma al massimo la concentrazione mentale di chi visita un museo, che tutto – dall’abbigliamento dei visitatori all’allestimento del luogo, dall’ambiente circostante il campo di sterminio alle condizioni atmosferiche della bella giornata, dal modo in cui le visite sono guidate ai meccanismi psicologici di difesa del singolo dall’orrore – congiura a determinare la dissacrazione di ciò che si vorrebbe onorare.

La banalità del male, viene spontaneo commentare col famoso titolo del dibattuto saggio di Hannah Arendt sul processo ad Adolf Eichmann: con la differenza che l’incapacità di formulare giudizi morali e una mediocre stupidità qui non sono le caratteristiche dell’autore del crimine, ma vien voglia di attribuirle a coloro che si mostrano interessati a conoscerlo e ricordarlo. I quali finiscono per farsi il selfie di famiglia davanti al cancello in ferro battuto con la frase “Arbeit macht frei”, entrano indossando t-shirt che recano scritte offensive per il luogo, escono alla fine del periplo fra sorrisini e ammiccamenti, già pregustando l’attività successiva della giornata.

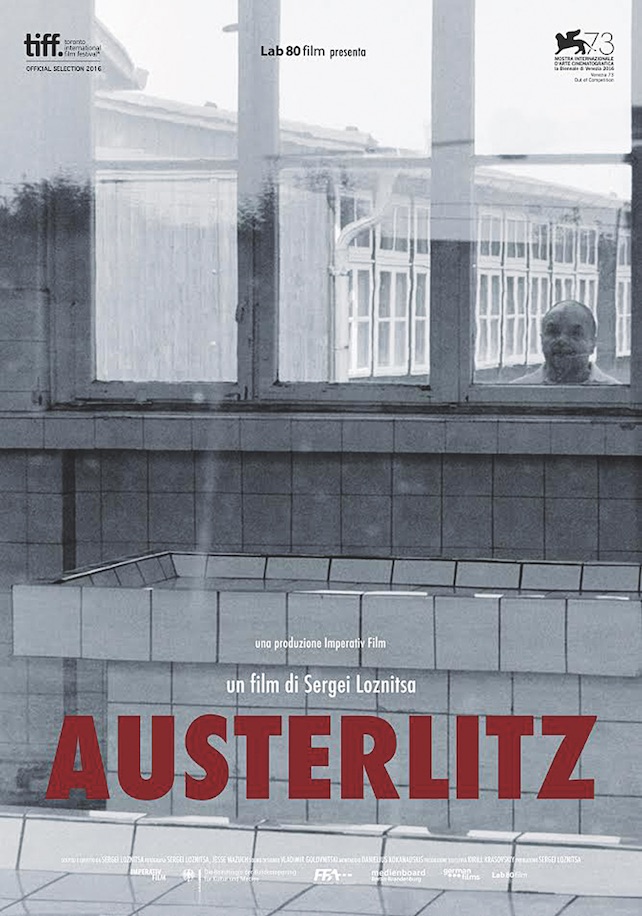

Alla vigilia della Giornata della Memoria entra nelle sale cinematografiche italiane Austerlitz, il film documentario girato da Sergei Loznitsa (ucraino, premio della stampa a Cannes 2012) nei dintorni e all’interno di quello che fu il campo di concentramento di Sachsenhausen, 35 chilometri a nord di Berlino. Fra il 1936 e il 1945 passarono di lì 200 mila detenuti politici, prigionieri di guerra e altre categorie di persone malviste dal nazismo; ne morirono 80 mila di stenti, per fucilazione o impiccagione. Il titolo Austerlitz non ha nulla a che fare con la famosa battaglia vinta da Napoleone contro una coalizione austro-russa, ma si riferisce all’omonimo romanzo di Winfried G. Sebald che racconta la ricerca delle proprie origini da parte di un ebreo boemo sfuggito da bambino all’Olocausto.

Jacques Austerlitz ha vissuto per molto tempo ignorando tutto del proprio passato, ma dopo la morte dei genitori adottivi comincia a ricercare le proprie tracce nella vita andando contro i meccanismi difensivi che aveva elaborato, ovvero contro «l’autocensura del pensiero, il costante rifiuto di qualsiasi ricordo si delineasse in me». Spinto dal suo interesse per l’architettura a visitare la stazione ferroviaria di Liverpool, il protagonista avverte le prime reminiscenze della sua storia personale, della quale le stazioni ferroviarie sono state un momento cruciale: «Lacerti di memoria (…) cominciavano a vagare alla periferia della coscienza».

Titolare Austerlitz un film documentario sull’inadeguatezza estetica, emotiva e in qualche caso morale degli odierni visitatori di un lager nazista è paradossale, perché il protagonista del romanzo di Sebald è afferrato dalla memoria contro la sua stessa volontà (inizialmente), mentre i visitatori di Sachsenhausen sono volonterosi adepti della memoria, che dedicano una radiosa giornata estiva al dovere di non dimenticare. Quel che Austerlitz (il film) mostra è, prima di tutto, il risultato della non coincidenza fra ricordo e memoria negli odierni visitatori dei lager. Il ricordo rielabora qualcosa che si è vissuto, la memoria no: è disciplinata acquisizione di fatti del passato, della cui importanza qualcuno ci ha convinto o ci siamo convinti da soli.

Come ha scritto Marcello Veneziani, «il ricordo suscita il sentimento della perdita, la nostalgia. Chi ricorda non è indifferente, mentre la memoria può essere anche un magazzino di date e di fatti. La memoria, poi, è soprattutto pubblica e storica, il ricordo è soprattutto intimo e affettivo: commemori i defunti, ricordi i tuoi cari. Ricordo, lo dice la parola, chiama al cuore (in latino recordor contiene la parola cor, cuore, ndr); la memoria è più una facoltà intellettiva».

In secondo luogo, quel che il film mostra fa capire a quali conseguenze porti la generale perdita del sacro nella società contemporanea. L’unica giustificazione che i visitatori possono addurre per il loro comportamento inadeguato, è che nessuno ha insegnato loro la differenza fra sacro e profano e quindi come rapportarsi col primo diversamente dal secondo. L’organizzazione delle visite è caratterizzata da totale mancanza di ritualità, di compunzione, di gesti e suoni che invitino al raccoglimento (dominano le voci delle guide e i rumori che vengono dalla strada), la disposizione degli spazi e dei percorsi è strettamente funzionale, non esistono norme sull’abbigliamento e sulle riprese video e fotografiche. Ma sentiamo ora cosa dice a Tempi su tutte queste cose l’autore, Sergei Loznitsa.

Maestro Loznitsa, anzitutto una domanda stilistica: perché ha deciso di girare Austerlitz in bianco e nero?

Maestro Loznitsa, anzitutto una domanda stilistica: perché ha deciso di girare Austerlitz in bianco e nero?

In generale preferisco il bianco e nero per i documentari. Ho realizzato documentari in bianco e nero attingendo a materiale d’archivio di quel tipo, e ho girato io stesso in bianco e nero per i miei documentari. L’immagine in bianco e nero è percepita come più “autentica” da parte dello spettatore. Tendiamo a “fidarci” delle immagini in bianco e nero più che di quelle a colori, perché associamo le prime al passato, all’archivio, a qualcosa che ha superato la prova del tempo. Un’altra ragione per la quale prediligo il bianco e nero è strettamente estetica: non voglio cimentarmi con la caotica e policroma tavolozza di colori che presenta una folla di turisti, specialmente in una giornata estiva. Passando al bianco e nero posso eliminare questo disturbo del colore dalla mia immagine e concentrarmi sulla composizione.

Perché ha scelto come titolo del documentario Austerlitz, lo stesso del romanzo di Winfried G. Sebald che racconta il riaffiorare della memoria in un sopravvissuto dell’Olocausto che era un bambino al tempo della tragedia? Che rapporto c’è fra il suo film e il romanzo?

Non c’è nessun rapporto diretto, e allo stesso tempo c’è un rapporto ovvio: è il modo in cui io sento le cose. Cioè il modo di trattare il materiale testimoniale, di accostarsi al tema della memoria. Il libro è stato certamente fonte di ispirazione per me, ho pensato di usarlo come titolo non appena ho cominciato a realizzare il film. Raccomando la lettura di Sebald a tutti.

Nelle sue interviste lei definisce «turisti» i visitatori del campo di concentramento nazista di Sachsenhausen, ma noi siamo certi che la maggioranza di loro non si considerano tali, bensì visitatori, cioè persone che vanno lì mosse da un’urgenza morale: mantenere viva la memoria dell’Olocausto. Perché lei li vede come turisti?

Temo che la maggior parte di queste persone non pensi affatto. Si spostano da un posto a un altro, da un «luogo d’interesse» al successivo senza pensarci tanto su. Il tour del Memoriale di Sachsenhausen è una delle mete turistiche imperdibili a Berlino. È incluso nei pacchetti turistici e nelle visite guidate alla città. Un sacco di gente compra questa destinazione senza nemmeno riflettere sulla differenza fra la visita a Sachsenhausen e quella allo Zoo. Naturalmente ciò è anche responsabilità dei fornitori di questi tour e di chi gestisce i memoriali, che incoraggia questo approccio commerciale e questo ammutolimento dell’intero concetto di memoria. Un amico mi ha detto che una volta a Cracovia ha visto una pubblicità: «Prenota la tua visita ad Auschwitz, una birra in omaggio», o qualcosa del genere. È molto difficile non sentirsi un turista nell’ambiente ricreato in questi memoriali: anziché farne dei luoghi di lutto e preghiera, li si è trasformati in luna park dove i visitatori sono invitati a prendere visione di come erano progettate le camere a gas e i forni crematori… Dopo una recente proiezione del mio film ad Amsterdam mi si è avvicinato un signore che si è presentato come il presidente della Società olandese dei sopravvissuti all’Olocausto. Mi ha detto che i membri della sua società sono afflitti esattamente dal problema che io ho messo a fuoco: quando vanno ad Auschwitz per rendere omaggio ai loro morti, si recano al memoriale, che è la cosa più prossima a un cimitero dei loro cari che hanno, ma si ritrovano circondati da passanti distratti, che non sembrano rendersi conto di ciò che quei luoghi sono. Il mio film non vuole giudicare, semplicemente osserva. Ho provato un forte disagio durante una visita e mi sono sentito obbligato a girare un film che rendesse conto di quell’esperienza. Ho voluto tirare fuori la questione.

Come lei tanti sono consapevoli che i visitatori dei campi di sterminio nazisti normalmente non mostrano forti emozioni quando visitano quei luoghi di dolore, a meno che non siano sopravvissuti o parenti di gente morta lì. Perché, secondo lei, l’esperienza della memoria non si traduce in forti emozioni?

Il film mostra che non c’è nessuna «esperienza della memoria», ma il suo opposto: l’esperienza dell’oblìo. Naturalmente ci sono persone che hanno abbastanza educazione o un tale grado di empatia da essere capaci di attingere l’essenza della tragedia, attraverso e nonostante il grottesco design dei memoriali, ma per quel che ho potuto vedere, per la maggioranza dei visitatori questi luoghi forniscono informazioni intorno ai meccanismi delle uccisioni di massa, e non l’opportunità di toccare la memoria della tragedia umana. Essere semplicemente informati circa qualcosa non è sufficiente. Bisogna avere una certa educazione, leggere certi libri, guardare buoni film se si vuole poter percepire una lontana tragedia che ha colpito altri come se riguardasse noi stessi.

Lei ha detto di non comprendere che cosa spinga tante persone a visitare i campi di concentramento nazisti. È arrivato a darsi una risposta? Darebbe consigli a qualcuno sul modo giusto, se ce n’è uno, di visitare questi luoghi?

Non sono nella posizione di dare consigli o di indicare il «modo giusto» di visitare un campo di concentramento. Posso solo parlare della mia esperienza personale. Mi sarei aspettato che questi memoriali avessero dei luoghi per ritirarsi in preghiera – una chiesa, una sinagoga. Mi sarei aspettato che applicassero un certo codice di abbigliamento. In Vaticano ci sono cartelli per i visitatori nei quali si mostra come si deve essere vestiti nel modo appropriato per visitare le chiese: niente pantaloni corti per gli uomini, niente minigonne per le donne. Penso che lo stesso codice di abbigliamento andrebbe applicato nei memoriali dei campi di concentramento. E forse bisognerebbe anche proibire di scattare fotografie. Lo so, questo sembra troppo, ma forse così la gente avrebbe più tempo per riflettere sul luogo in cui si trova, anziché sprecare tempo a farsi dei selfie dentro alle camere a gas.

Le voci umane che si odono più distintamente nel film sono quelle delle guide, con le loro spiegazioni spesso contraddittorie o banali e le loro indicazioni imbarazzanti. Le guide sono il problema numero uno? Le cose andrebbero meglio se le guide fossero più preparate e se esigessero dai visitatori un atteggiamento di raccoglimento e contrizione?

Ho provato un incredibile sentimento di disagio quando mi sono trovato in uno di questi memoriali come visitatore, e tutto mi è apparso sbagliato: le guide, i pannelli informativi, i punti di ristoro, i visitatori. Il semplice fatto di trovarmi là mi provocava il sentimento di stare facendo una cosa sbagliata. Questo sentimento di assoluto disagio è stata la spinta che mi ha ispirato a girare il film. Non si può semplicemente incolpare le guide. L’intero concetto di memorializzazione e di presentazione dei campi dovrebbe essere ripensato.

Quando si guarda il suo documentario, ci si accorge di assistere alla dissacrazione di un luogo che dovrebbe essere considerato sacro per quello che vi è accaduto. Lei crede che sia possibile oggi vivere l’esperienza di una visita a un campo di sterminio nazista come esperienza di sacralità?

Credo che dovrebbe essere possibile. O almeno ciascuno dovrebbe aspirare, come essere umano e sociale, a poter fare un’esperienza di catarsi in un luogo dove migliaia di esseri umani come lui sono stati torturati e assassinati. Diversamente, non ha senso che esistano questi memoriali. Diversamente, la tragica storia si ripeterà di nuovo.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!