Prima di proseguire sulla mia analisi della crisi economica e sulla pertinenza dei princìpi espressi dalla Dottrina Sociale della Chiesa, ci tengo a chiarire che ritengo stucchevole l’acceso dibattito sul presunto monetarismo della Bce o sul presunto dominio delle politiche keynesiane. Siamo nel pieno di una “tempesta perfetta”, una spaventosa crisi economica mondiale che già sta mietendo migliaia di vittime (basti pensare, oltre ai suicidi di casa nostra e all’aumento di mortalità infantile in Grecia, ai migliaia di profughi deceduti in mare). Perdersi a discettare delle (interessanti!) teorie keynesiane o della Scuola Austriaca (o di Chicago!) mi sembra veramente tempo perso.

Mi è stata segnalata una pagina web che contiene presentazioni delle teorie keynesiane e austriache con bellissimi grafici con tante linee rette. Peccato che la realtà finanziaria ed economica non vada così, ma segua andamenti di tipo esponenziale, come quelli (già mostrati nel mio primo articolo per tempi.it) della crescita del debito o della stampa di moneta. A questo punto, però, delle scuse mi sembrano obbligatorie. Chiedo perdono se ho dato per scontato ciò che invece, a giudicare dal tono di alcuni commenti ai miei articoli, ovvio evidentemente non era. Faccio le mie scuse ai lettori e procedo con la spiegazione di quanto dovuto.

Il tentativo di guardare alle teorie passate e di dare un giudizio critico è giusto e intelligente, corrisponde al buon senso di capire la storia per imparare dal passato. Ma detto ciò, vanno anche considerati i limiti di questo approccio. Keynes è morto nel 1946; von Mises nel 1973; von Hayek nel 1992 alla veneranda età di quasi 93 anni. Le idee espresse da questi campioni dell’economia mondiale risultano inevitabilmente datate. Oggi il mondo in cui viviamo è completamente cambiato, è completamente diverso. E questo non dipende solo dalle condizioni sociali o dalla presenza di strumenti finanziari allora sconosciuti. Ci sono tre fattori sostanziali che occorre riconoscere per non prendere per oro colato certe affermazioni oggi insostenibili.

Tre fattori fondamentali

Il primo fattore di cui occorre tenere conto è che il mondo industriale ed economico è radicalmente cambiato dopo la Seconda Guerra mondiale. Da allora fino ad oggi, con il progresso tecnologico raggiunto, l’umanità per la prima volta nella sua storia ha la capacità di provvedere in maniera abbondate al proprio sostentamento. Come probabilmente noto a molti lettori, con la produzione alimentare attuale saremmo in grado di sfamare una popolazione doppia rispetto a quella che abita il pianeta terra. Ma allora, i politici, gli economisti e soprattutto le istituzioni internazionali dovrebbero avere vita facilissima a indicare modelli e trovare soluzioni per offrire a tutti una vita almeno accettabile, priva di preoccupazioni almeno per il sostentamento quotidiano. Inoltre lo sviluppo della scienza e le applicazioni tecnologiche degli ultimi cinquant’anni hanno amplificato enormemente le capacità umane, rendendo la vita umana molto più lunga e aumentando in maniera enorme la produttività del lavoro e il tempo di lavoro durante tutta una vita.

Il secondo fattore è quello della struttura bancaria e monetaria. Tutti i personaggi citati hanno avuto modo di vedere all’opera e studiare gli effetti distruttivi dell’eccesso di potere della finanza speculativa, manifestatisi con la Grande Depressione del 1929. Ma a quel problema era stato trovato il giusto freno con la Glass-Steagall del 1933, cioè la legge che divideva le attività bancarie tra raccolta di risparmio e attività finanziaria speculativa. Credo che nessuno di loro potesse immaginare un’epoca futura nella quale questo indispensabile vincolo dell’attività bancaria fosse abolito. Eppure è quello che è avvenuto alla fine del secolo scorso in tutto il mondo moderno (con sospetta sincronia). Con l’attuale struttura il potere di chi stampa moneta è enorme. Di questo aspetto occorre tenere conto in maniera sostanziale.

Il terzo fattore è quello del passaggio di consegne da un potere all’altro. Come con l’epoca dell’industrializzazione il potere è passato dai grandi proprietari terrieri (i latifondisti) ai grandi industriali, così con l’esplosione dei mercati finanziari e della tecnologia il potere è ormai passato dall’industria e dalla capacità produttiva al potere finanziario e monetario, cioè al potere di chi stampa moneta. E qui bisogna rendersi conto che nel modello oggi vigente la finanza domina sull’economia reale, ma la moneta domina sulla finanza. E sugli Stati, da quando le banche centrali si sono sottratte ad ogni controllo, in nome di una presunta indipendenza. Questo è il motivo fondamentale per cui papa Francesco si è scagliato contro il dominio e il governo della moneta: «Il denaro deve servire e non governare!» (Evangelii Gaudium, n. 58).

Perché non sono keynesiano

Se proprio fossi costretto a fare una scelta, sicuramente propenderei per Keynes. E il motivo fondamentale consiste proprio nella sua fissazione sul problema dell’occupazione, fino ad affermare che il governo, in caso di necessità, dovrebbe arrivare a pagare i disoccupati per scavare buche. Ma bisogna pur dire che Keynes pensava a questa soluzione estrema solo quando, in periodo di recessione, tutti gli altri strumenti siano stati utilizzati e non siano sufficienti. E questo mi pare corrisponda in pieno alla Dottrina Sociale della Chiesa, nel punto in cui afferma che «il lavoro, per il suo carattere soggettivo o personale, è superiore ad ogni altro fattore di produzione: questo principio vale, in particolare, rispetto al capitale» (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 276). Un altro elemento, forse pittoresco, che mi rende simpatico Keynes è la sua origine matematica (all’università si iscrisse a Matematica, poi passò a Economia). Ma la mia sintonia con Keynes finisce qui.

Keynes sicuramente era contrario a una definizione dell’economia come scienza esatta, che possa essere definita con strumenti matematici; per lui l’economia era una scienza sociale. Non posso dargli torto, soprattutto considerando quello che era la matematica dell’epoca.

Ma a parte questo, le idee di Keynes oggi sono semplicemente inapplicabili. E a riprova di ciò, cito il manifesto per uscire dalla crisi dei moderni keynesiani tratto dal loro sito: le ricette proposte alla fine di quel documento sono in gran parte inefficaci nel contesto attuale, e in alcuni punti totalmente inaccettabili e contrarie alla Dottrina Sociale («favorire la riduzione del peso del debito pubblico attraverso la crescita… favorire chi ha maggiore propensione al consumo… favorire la centralizzazione dei capitali…»). Inoltre c’è un enorme buco nero: nessuna considerazione sull’euro come strumento distruttivo dell’economia reale. Questo vuol dire non vedere il problema più grosso.

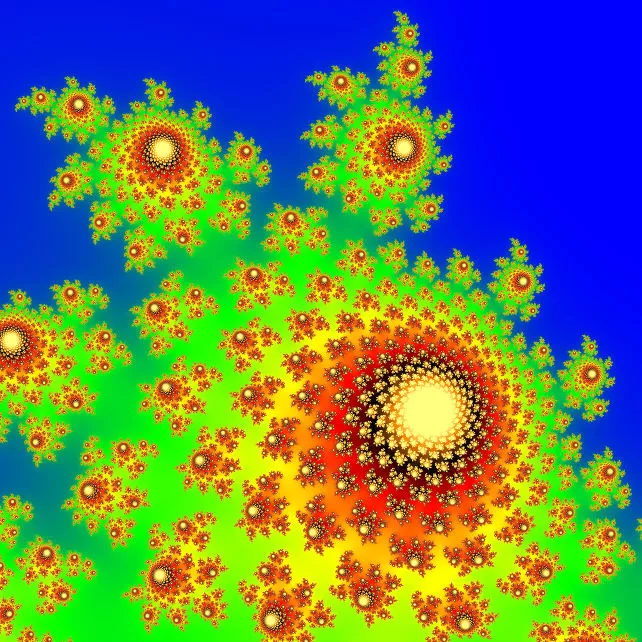

La finanza è frattale

Ora, rifiutando l’etichetta di keynesiano, se proprio devo subirne una (oltre a quella di “cattolico”), scelgo di essere nominato come seguace di Mandelbrot, o in alternativa come “economista frattale”. Mandelbrot infatti è quel genio matematico scopritore dei noti frattali, cioè quelle figure geometriche reperibili in tantissimi aspetti e forme della natura (oltre ad affascinanti e colorate forme geometriche disegnate al computer). Ma Mandelbrot affrontò anche problematiche presenti nell’economia e nella finanza. Si occupò della distribuzione delle ricchezze e della frequenza degli eventi straordinari, quelli per i quali una generazione vede dissolversi in pochissimo tempo il benessere tanto faticosamente conseguito.

Mandelbrot inizia a studiare queste problematiche nei primi anni Sessanta, ma agli inizi degli anni Ottanta molte sue pubblicazioni hanno reso noti alla comunità scientifica i risultati dei suoi studi. E quei risultati conducono a conclusioni difficili da accettare per la comunità degli economisti, poiché contraddicono tutta la teoria classica e tutti gli sforzi fatti per comprendere l’andamento dei mercati finanziari. Tali sforzi poggiavano le proprie considerazioni sull’idea che l’andamento dei mercati finanziari fosse sostanzialmente casuale nel breve periodo e quindi non prevedibile. Tale casualità rende il mercato non manipolabile, quindi i prezzi di mercato saranno frutto unicamente delle forze agenti sulla domanda e sull’offerta di un determinato bene. Questo aspetto è essenziale, perché altrimenti viene a crollare l’ipotesi che il libero mercato sia fautore del “giusto prezzo”.

Ma la conseguenza della presunta casualità e imprevedibilità delle oscillazioni di prezzo è che la distribuzione delle oscillazioni di prezzo dovrebbe corrispondere a una linea curva nota – per chi ha qualche infarinatura di matematica da liceo – come “gaussiana”. In una curva gaussiana (con la sua tipica forma a campana) il punto più alto corrisponde al valore medio dei dati osservati. In questo caso stiamo parlando delle variazioni di prezzo. Quindi, osservando le variazioni di prezzo di un certo asset (potrebbe essere il prezzo del petrolio o un indice di borsa come l’italiano S&P Mib), il valore medio di tutte le oscillazioni sarà pure quello che si verifica con maggiore frequenza. Le estremità di questa curva rappresentano invece i casi rari, cioè quelli nei quali le oscillazioni saranno prossime allo zero oppure, al contrario, saranno oscillazioni di mercato.

Ebbene, gli studi di Mandelbrot condotti sui dati dei mercati finanziari hanno prodotto come risultato una curva che appare leggermente diversa (sempre una curva a campana) ma i cui valori sono, in rapporto, straordinariamente differenti. Voglio dire che il rapporto tra un evento che ha la probabilità di verificarsi una volta su mille e uno che ha la probabilità di uno su un miliardo, riportati su un grafico avranno una distanza reciproca praticamente indistinguibile a occhio nudo. Il problema è la realtà: un evento catastrofico, che si crede pochissimo probabile, si realizzerà invece con una probabilità di un milione di volte superiore.

Per fare il caso concreto: si crede che un evento come la Grande Depressione abbia (per esempio) una probabilità di verificarsi una volta ogni cento milioni di anni, invece la sua probabilità reale è di una volta ogni cento anni. Così l’ideologia oggi dominante ci sta conducendo a folle velocità lungo il bordo di un burrone, mentre continuano a dirci che va tutto bene. Ma non sono più in grado di controllare e capire l’andamento dell’economia, tanto è vero che continuano a sbagliare giudizi e previsioni e nonostante questo continuano a riproporre le loro ricette sbagliate. Quasi tutte le previsioni di crescita del Pil del Fondo monetario internazionale, da quando è scoppiata la crisi, si sono poi rivelate completamente errate: quasi l’80 per cento di previsioni sbagliate da allora (dal 2008), e continuano a proporre la stessa ricetta sbagliata. Lo hanno fatto con la Grecia, richiedendo tagli e privatizzazioni e prevedendo la crescita del Pil: hanno sbagliato, ma qual è la nuova ricetta? Sempre la stessa! Austerità! Pareggio di bilancio! Cessione di sovranità!

Lo stesso Mandelbrot ha apostrofato con toni durissimi il comportamento dei principali responsabili del sistema monetario. Lo ha fatto nella sua ultima opera, ben prima che scoppiasse la crisi economica:

«È incredibile che si sappia così poco di come si diventa ricchi o poveri, che siano così oscuri i motivi per cui si può vivere negli agi e in buona salute, oppure in miseria e in malattia. I mercati finanziari sono le macchine in cui si decide gran parte del benessere dell’umanità… Barcolliamo tra una crisi e l’altra. In un mondo collegato tutto in rete, lo scompiglio in un certo mercato si diffonde istantaneamente a tutti gli altri, ma abbiamo solo idee vaghe riguardo alle cause del fenomeno e alle possibilità di controllarlo. Le nostre conoscenze sono così limitate che non facciamo ricorso alla scienza, ma agli sciamani. Affidiamo il controllo dell’economia mondiale a un gruppo di anziani, i direttori delle banche centrali. Non capiamo che cosa fanno né perché lo fanno, ma abbiamo una fiducia cieca nella loro capacità di indurre in qualche modo gli spiriti dell’economia a mandarci il sole e la pioggia e a salvarci dal gelo e dalla pestilenza del mondo finanziario» (Mandelbrot-Hudson, Il disordine dei mercati, Einaudi, 2005).

Anche l’economia reale è frattale

Mandelbrot aveva ben compreso che con il libero mercato, cioè con l’assenza di regole, i mercati finanziari erano liberi di mostrare la propria “frattalità”, cioè di avere degli eccessi di prezzo capaci di mandare in rovina finanziaria delle aziende produttivamente sane. Ma accettare i princìpi di Mandelbrot per gli economisti era troppo: voleva dire buttare nel cestino gli studi degli ultimi quarant’anni e ammettere che il libero mercato era instabile, pericoloso e nella maggior parte dei casi non dava il giusto prezzo. Anche per questo hanno sempre rifiutato i risultati delle sue ricerche.

A riconfermare i risultati di Mandelbrot c’è anche la pubblicazione scientifica dell’italiano Antonio Ballarin, il quale nel 2010 ha dimostrato la possibilità di eseguire previsioni corrette per l’80 per cento dei casi persino sui mercati finanziari e sulle estrazioni al gioco della roulette di un casinò (lo ammetto, sono in conflitto di interessi, io sono stato uno dei coautori). E così il caso non esiste e pure i caotici mercati finanziari risultano prevedibili. E con gli studi matematico-finanziari degli ultimi cinquant’anni possiamo farci un grosso falò.

Ma perché l’economia è frattale? Cosa vuol dire in concreto? Il frattale indica una rottura, una variazione non continua, come un interruttore che può essere solo acceso o spento (non ha mille stati intermedi). Per fare un esempio concreto, se un paio di scarpe costa 100 euro e io ho in tasca 130 euro, allora posso acquistarle; anche se ho 110 euro posso acquistarle; ma se ho 90 euro non posso acquistarle. Il problema è proprio questo: con 90 euro non posso acquistare il 90 per cento di un paio di scarpe. Quindi una variazione continua di denaro nelle mie tasche produce un comportamento economico frattale: posso (oppure non posso) acquistare le scarpe. Se non vi sono altre regole o tutele (per esempio, sovvenzioni per gli indigenti), non potrò comprare quelle scarpe e il venditore ne venderà un paio in meno.

Gli errori del Fmi

Immaginiamo un paese nel quale vi sono dieci negozi di scarpe e ogni abitante compra un paio di scarpe all’anno. Tanto basta ai dieci negozi per avere un onesto profitto dal loro lavoro. Ora immaginiamo, per qualsiasi motivo, che il governo ritenga giusto alzare le tasse sulla casa, in modo che il reddito disponibile per ogni cittadino diminuisce del 5 per cento. Ogni abitante avrà a disposizione meno soldi, quindi, chi si trova in difficoltà non avrà il denaro per comprare le scarpe. Se il 70 per cento della popolazione aveva prima un reddito appena sufficiente, allora quel 70 per cento non comprerà un paio di scarpe. Insomma, con un aumento del 5 per cento delle tasse, si potrebbero avere il 70 per cento dei fallimenti di negozi di scarpe. Questo è quello che succede nella realtà e che gli esperti economisti di oggi, fissati su un modello matematico sbagliato, continuano a non capire.

I professoroni del Fondo monetario internazionale avevano calcolato per la Grecia un “moltiplicatore fiscale” pari a 0,5; cioè secondo loro, con una pressione fiscale aumentata del 2 per cento, la diminuzione del Pil sarebbe stata pari all’1 per cento. Invece la realtà è andata in modo completamente differente: il moltiplicatore fiscale si è dimostrato essere pari a 1,5 e le conseguenze sul Pil greco sono state disastrose. E sono gli stessi che continuano a sbagliare costantemente le previsioni del Pil su tutti i paesi, compresa l’Italia. A questi stessi professoroni sono affidate oggi le sorti dei mercati finanziari mondiali. Sono gli stessi i cui lucrosi stipendi sono spesso assicurati dai maggiori istituti bancari mondiali. Uno su tutti: Goldmann Sachs. Per loro hanno lavorato Ciampi, Prodi, Tommaso Padoa-Schioppa, Bini Smaghi, Monti, Draghi. E la stessa banca, insieme agli altri colossi bancari come JP Morgan, ha i suoi funzionari nel consiglio direttivo della Fed. Lo stesso accade alla Bce e alla Banca d’Italia, dove vi sono gli uomini di Unicredit, Banca Intesa, Mps, eccetera.

Tutti questi continuano a tenere in piedi un modello che in ogni caso produce profitti per il sistema bancario, qualsiasi sia l’andamento dell’economia reale. Se l’economia va bene, i banchieri guadagnano; se va male, vengono salvati da chi stampa denaro e gli altri si arrangiano (devono praticare l’austerità!). Le banche piccole possono fallire, quelle più grandi invece hanno la scusa che sono “too big to fail”. Non a caso il banchiere viene definito come colui che presta l’ombrello quando c’è il sole, mentre lo rivuole indietro quando piove. E non è un caso nemmeno il fatto che il bilancio delle banche centrali non è mai stato così florido, da quando è scoppiata la crisi.

I fallimenti dell’economia sono una manna dal cielo per i grandi banchieri: finiscono con l’acquisire a prezzi stracciati beni reali, cioè aziende a cui hanno prestato denaro che loro creano dal nulla. Come diceva una nota pubblicità, a loro “piace vincere facile”. Contro di noi.

La mossa di Draghi

Questo è il quadro nel quale occorre collocare anche le recenti dichiarazioni di Draghi, per comprenderne la portata. Draghi ha annunciato che il limite per gli acquisti dei titoli di Stato è stato innalzato (dal 25 per cento per ogni emissione al 33). Tutti contenti: i mercati finanziari, in calo da alcuni giorni, hanno avuto importanti rialzi.

Ma nessuno fa la domanda fondamentale: chi paga per tutto questo denaro della Bce? Eh sì, paghiamo noi. Infatti questo è denaro che la Bce utilizza per acquistare dalle banche titoli di Stato che sempre più, con il procedere della crisi, vengono considerati prodotti pericolosi. Le banche quindi prendono denaro, creato dal nulla, a un interesse quasi nullo (0,05 per cento) e lo utilizzano per acquistare titoli di Stato che rendono il 2-3 per cento (o più). E questi interessi sono quelli che paghiamo noi cittadini, con le nostre tasse (a questo servono, non ai servizi). E per l’Italia sono circa 80-90 miliardi di interessi che escono dalle nostre tasche. Ma se uscissero in maniera definitiva, l’economia collasserebbe. Allora rientrano nell’economia reale, sotto forma di nuovi prestiti. Così il debito continua e non diminuisce mai.

Mi viene da ripensare alla boriosa vanagloria con cui Renzi ha annunciato una crescita del Pil superiore alle attese dello zerovirgola: si è ben guardato dal notare che nell’ultimo anno il debito ha sfondato il nuovo record a oltre 2.200 miliardi, in aumento del 3,3 per cento rispetto a un anno fa.

Banca di Stato come il Nord Dakota

Non c’è niente da fare: l’unica soluzione a questo sistema bancario e finanziario fallimentare è una banca di Stato. Come nel North Dakota, non a caso l’unico Stato degli Usa a non avere debiti e ad avere una disoccupazione ridotta a livelli fisiologici. E quella del North Dakota è l’unica banca centrale a non far parte della Fed. Infatti la Fed è una federazione di banche centrali, a cui partecipano le banche centrali degli Stati Usa. Ma non tutti. Nel North Dakota per legge lo Stato e tutti gli enti pubblici devono versare i fondi nelle casse della banca centrale, che li usa non per ottenere utili mirabolanti, né per oliare indebitamente le banche private, ma per aiutare la crescita dello Stato. Di fatto agisce come un’agenzia di sviluppo economico e dunque sostiene progetti di investimento, concede finanziamenti a tassi molto bassi, nonché un numero impressionante di prestiti agli studenti a condizioni eque. Il risultato? Disoccupazione al 3 per cento, debito inesistente e redditi delle persone fisiche in costante aumento. Mentre gli altri Stati Usa, con le rispettive banche centrali strette nella gabbia della Fed, annaspano nei debiti, alcuni al limite del fallimento.

Certo, in Italia tante riforme sono utili. Ma senza una banca centrale al servizio dello Stato (che stampa moneta per lo Stato) ogni altra riforma non impedirà la crescita del debito e il collasso finanziario.

La moneta è un bene comune. Non ha alcun senso che venga creata dal nulla e posta tra i passivi di bilancio, come fanno le banche centrali europee. Occorre che venga messa tra gli attivi di bilancio, come fanno gli Stati quando sono loro a creare moneta (e come oggi accade anche in Italia, con le “monetine” che vengono stampate dallo Stato). Solo in questo modo si può dare una attuazione concreta a quel principio di gratuità enunciato da Benedetto XVI: «Lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità» (Caritas in Veritate, n. 34).

Moneta gratis che faccia emergere un valore positivo: il valore di un popolo che, seppure in mezzo a mille difficoltà, lavora e produce qualità. Solo così la moneta non domina sull’economia reale ma si mette al suo servizio.

Ci tengo a precisare che non sto sponsorizzando un ideale mondo di fiabe nel quale basta stampare moneta, senza che alcuno lavori, per stare tutti bene. Ma la presunta scarsità di lavoro (che è una ipotesi fantastica, perché il lavoro come opere da fare non manca mai), non può essere una motivazione per far mancare il necessario.

Riporto qui le parole di una lettera enciclica: «E a questo proposito occorre osservare che fuori di argomento e bene a torto applicano alcuni le parole dell’Apostolo: chi non vuole lavorare non mangi (2 Tess 3, 10), perché la sentenza dell’Apostolo è proferita contro quelli che si astengono dal lavoro, quando potrebbero e dovrebbero lavorare, e ammonisce a usare alacremente del tempo e delle forze del corpo e dell’anima, né aggravare gli altri, quando da noi stessi ci possiamo provvedere; ma non insegna punto che il lavoro sia l’unico titolo per ricevere vitto e proventi (cfr. 2 Tess 3,8-10). A ciascuno dunque si deve attribuire la sua parte di beni e bisogna procurare che la distribuzione dei beni creati, la quale ognuno vede quanto ora sia causa di disagio, per il grande squilibrio fra i pochi straricchi e gli innumerevoli indigenti, venga ricondotta alla conformità con le norme del bene comune e della giustizia sociale» (Quadragesimo Anno, n. 59-60).

E questo è attuabile concretamente solo se lo Stato stampa la sua moneta, senza indebitarsi con nessuno.

Immagine frattale da Shutterstock