Pubblichiamo l’articolo contenuto nel numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

Ci sono persone che quando scrivono usano parole tanto semplici quanto efficaci. Nessun’altra andrebbe bene in quel punto della frase. E così grazie a quelle parole il lettore riesce a immergersi in quella lettura così tanto che gli sembra di essere lì, dentro quel racconto. Una di queste persone è sicuramente Marina Corradi che i lettori di Tempi conoscono e apprezzano ogni settimana.

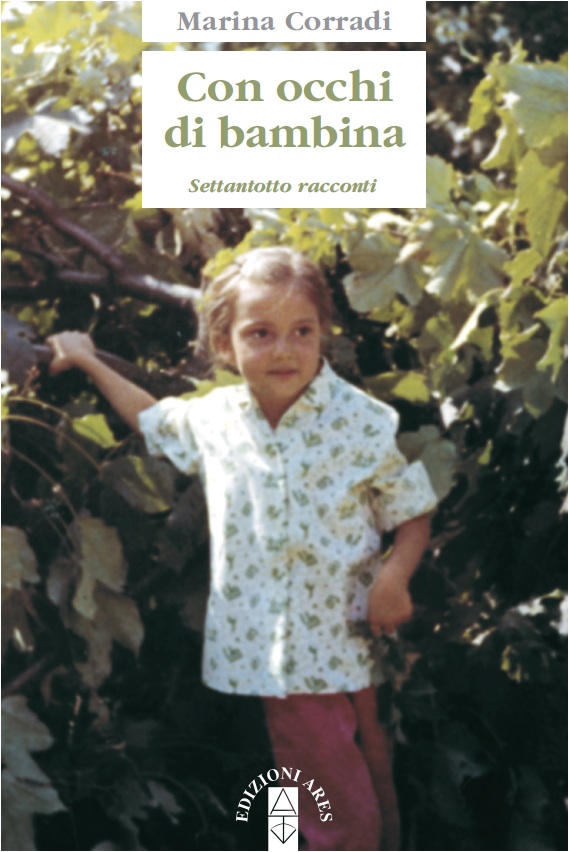

Lei usa «Parole che accendono di calore il ricordo, lo depositano nelle nostre mani e ridanno corpo e vivido calore anche alle ombre», scrive Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, nella prefazione dell’ultimo libro di Corradi, Con occhi di bambina. Il testo «contiene istantanee di vita minuta e attenta accanto a persone care e perciò imperdibili, tratteggiate ai piedi di montagne splendidamente dure e fragili e sotto un cielo italiano eppure senza confini».

È una impresa delicata e vigorosa quella dell’autrice. Il testo raccoglie alcune rubriche che Corradi ha scritto sulla prima pagina di Avvenire tra luglio e settembre 2015 e raccontano le estati della scrittrice e giornalista all’età di cinque anni, in vacanza in montagna. Nel descrivere quei giorni lontani, Corradi aiuta il lettore a intuire come nulla è scontato: non lo è l’acqua di una fonte – «Che sostanza strana. Tutto, mi dicevo da bambina, ha una forma, e un colore: e invece l’acqua non ha l’una, né l’altro» – figurarsi un orologio a pendolo che conta il tempo – «Il tempo, a cinque anni, era una prateria immensa, in cui avrei potuto correre, correre per giorni, senza mai arrivare alla fine» – o un semplice vento – «L’araldo che precedeva, di un nemico, le schiere».

Anticipiamo quattro brevi racconti, perché non ci sono suggestioni migliori di quelle della stessa Marina Corradi per invogliarvi a leggere questo libro.

Mia madre

Lei, per me era il mare. In una foto a tre anni corro e mi butto fra le sue braccia, proprio come ci si tuffa nel mare. Lei era tutto, e io, a quell’età, quasi ancora una parte di lei; il profumo della sua pelle sulla mia, addosso, uguale. Lei era bionda, pallida e sottile, e a me sembrava troppo delicata. Certe notti, quando dormivo nel letto grande con lei, mi svegliavo e sorvegliavo con ansia il sollevarsi leggero del suo petto, a ogni respiro. All’alba lei si alzava, inebriata dalla luce chiara e dal silenzio delle montagne. Curava le piante sul balcone, o stava a osservare l’andirivieni degli uccelli dai nidi sotto il tetto. Sembrava che vedesse, in ogni cosa della natura, un’impronta. «Guarda», mi diceva, e mi faceva osservare la perfezione delle venature di una foglia. Orme, dappertutto orme di un Creatore, pareva riconoscere; e però non ne pronunciava il nome. Per noi bambini aveva una rapinosa, carnale tenerezza; come fossimo cuccioli, e lei una tigre quieta ma vigile. Come ho visto, quando avevo otto anni, trasfigurare la sua faccia nel dolore: impietrirsi, e ingrigirsi il suo pallore gentile, e lei un’altra, come andata molto lontana da sé. Quando ho avuto i miei figli però mi sono ritrovata a abbracciarli con la sua stessa rapinosa tenerezza; lei in me, allora, lei e le sue dolci pazze fiabe (attorno, un’aura ancora del suo profumo di rose).

Mio padre

Mio padre

Quanto tempo ho passato a aspettare che tu arrivassi da Milano, affacciata a una finestra. Sussultavo a ogni raro rombo di motore dal fondo della salita. Cercavo con lo sguardo i fari gialli e tondi della tua vecchia Citroen, gialli e tondi come occhi di rana nel buio. Eri sempre lontano, dall’altra parte del mondo, dove ti portava il tuo lavoro: ed era raro che ci venissi a trovare, in quelle estati in montagna. Quando sapevo che finalmente stavi arrivando io mi mettevo alla finestra. Sette ore, lo sapevo, ci volevano per venire su da Milano. Ma il pomeriggio avanzava ed era già l’imbrunire, e, niente. Altre auto, facce sconosciute passavano dalla nostra strada. Io restavo affacciata, cocciuta, finché il sonno mi chiudeva gli occhi. Quando infine era notte, arrivavi. Io svegliata all’improvviso, imbambolata, mentre ti venivamo incontro in cortile. Il cofano del motore bollente della corsa, l’odore di fumo che sempre avevi addosso, il pacchetto verde delle Nazionali senza filtro nelle mani. Le valigie sciupate e costellate di timbri di sconosciuti paesi. Venivi da mondi che io non sapevo immaginare. Ci guardavamo senza sapere che cosa dirci, troppo a lungo rimasti lontani. Ma le sole foto in cui io, sempre imbronciata, sorrido, sono quelle che mi hai fatto tu. Sorridevo, quando tu mi guardavi.

Specchio

Avevo i capelli lunghi fino alla vita, che portavo raccolti in una treccia. Ogni mattina si svolgeva il rito della spazzola e del pettine. Io, seduta davanti allo specchio di una vecchia toilette. Mia sorella maggiore, alle mie spalle, in piedi, intenta a sbrogliare nodi, con delicatezza: altrimenti la viziata principessa che io ero si metteva a strillare. Nello specchio la mia faccia tonda, infantile, gli occhi scuri. Lei, alle mie spalle, pallida, bruna, silenziosa. La vedo ancora, come un’ombra gentile, in quello specchio di una casa di montagna. Lei se ne è andata a neanche quindici anni, lasciando una voragine di vuoto. I suoi vestiti negli armadi, i suoi libri, il vocabolario di greco nuovo, che non ha fatto in tempo a usare. Muti testimoni ai miei occhi di una realtà assurda: lei, non sarebbe tornata. E quante volte l’ho sognata, e nei miei sogni non era morta, ma imprigionata in un castello da cui non poteva scappare. La sua morte per me il più grande mistero, lo scandalo di cui non mi sono data pace. Ma se ripenso a quelle mattine di spazzola e pettine e capricci, la vedo ancora nello specchio: dietro di me, paziente con la sua bambola prediletta. Lei, già quasi donna e non ancora, in quell’ultima estate. Nello specchio sorrideva mite, come avesse già accolto e abbracciato il suo destino.

Domenica

Per noi, i villeggianti di Milano, la domenica era già un giorno quasi uguale agli altri. Ma per la vecchia Giuditta e i suoi, in quel paese di montagna, la domenica era ancora festa, grande e solenne. Intanto, in quel giorno non lavorava nessuno: né mietitura né raccolta del fieno, e non si zappava nell’orto, e taceva il martello costante del fabbro in cortile. Poi, tutti si vestivano eleganti. Giuditta indossava una camicia di pizzo candida sotto il gilet nero, e toglieva dal capo il fazzoletto di tutti i giorni, e ornava la crocchia candida di spilloni dorati. Era bella, a novant’anni, la vecchia montanara vestita a festa – bella, nella quieta fierezza dei suoi anni. Il pranzo del giorno di festa, accuratamente preparato, durava a lungo, fino a pomeriggio avanzato, quando dal paese arrivavano cugini, zii e nipoti, e tutti ugualmente ben vestiti. Davanti alla nonna Giuditta i parenti mangiavano i pasticcini gonfi di panna e cioccolata, e discorrevano per ore, in dialetto; ogni tanto, sentivo scoppiare, una risata. Io, che giocavo in cortile, non intendevo il senso delle parole, ma avvertivo la solennità della giornata. E mi pareva che quella fosse festa, davvero. Non la nostra domenica di milanesi, già disincantata. Ma festa, sacra, nel silenzio della valle, per un giorno ammutolita.

Foto tratta da Shutterstock