Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

Adesso tutti a strapparsi i capelli perché con la Brexit va in crisi il futuro dell’Unione Europea e si può immaginare che questo, come ha enfaticamente profetizzato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, sia «l’inizio della distruzione della civiltà occidentale». Pochi ammettono e pochi hanno ammesso alla vigilia del referendum che in realtà l’Unione Europea come l’abbiamo fino ad oggi conosciuta era già morta nel febbraio scorso, quando il primo ministro David Cameron aveva ottenuto dagli altri 27 paesi una serie di concessioni poco significative dal punto di vista pratico, ma assolutamente rivoluzionarie dal punto di vista politico.

Se avesse vinto il “no” al Brexit, il Consiglio europeo avrebbe dovuto mantenere la promessa fatta a David Cameron il 20 febbraio scorso di tradurre in norme l’intesa fra i rappresentanti di 27 paesi e il primo ministro britannico volta a rafforzare lo status speciale del Regno Unito all’interno dell’Unione Europea. Intesa qualificata da Donald Tusk come «una decisione giuridicamente vincolante e irreversibile di tutti i 28 leader».

Che quell’accordo non fosse acqua fresca ma piuttosto un colpo mortale a tutto l’edificio dell’integrazione europea lo aveva fatto notare il più famoso degli euroentusiasti italiani, l’ex premier e senatore a vita Mario Monti, che al Sole 24 Ore ha dichiarato: «A febbraio è accaduto qualcosa di grave: gli altri 27 stati dell’Unione Europea hanno dato prova di grandissima sottomissione alla seduzione britannica, o al ricatto britannico, concedendo condizioni di favore al paese. Questo è grave perché crea un’asimmetria. La conseguenza è che il rischio di emulazione ci sarà anche nel caso in cui la Gran Bretagna restasse nell’Unione Europea: altri stati potrebbero infatti chiedere di rivedere le condizioni di appartenenza alla Ue. Tutto questo va contro la regola base dell’Unione: cioè la parità di condizioni».

In realtà lo statuto di partecipazione del Regno Unito alla Unione Europea ha sempre ignorato la parità di condizioni. Come ha scritto Wolfgang Münchau sul Financial Times: «Londra ha deciso di stare fuori da quasi tutte le aree di politica europea più importanti: l’euro, l’accordo di Schengen sui controlli alle frontiere, gli affari interni e la giustizia, la Carta dei diritti fondamentali». Dal 1984, poi, il Regno Unito si vede rimborsare, unico paese di tutta l’Unione, quasi i due terzi dei fondi che versa a Bruxelles: è il famoso “rebate” negoziato e ottenuto da Margaret Thatcher. Dunque la storia del trattamento differenziato della Gran Bretagna rispetto agli altri stati non comincia certo con l’accordo del febbraio scorso. È vero però che questo avrebbe rappresentato un precedente sul quale si sarebbero innestate analoghe rivendicazioni da parte di altri paesi.

Non è certamente un caso se una settimana prima del voto è apparsa sul Daily Mail, quotidiano favorevole alla Brexit, un’inserzione a pagamento in favore della permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea recante la firma del primo ministro ungherese Viktor Orbán in persona. Il messaggio dell’inserzione era: «La decisione spetta a voi, ma desidero che sappiate che l’Ungheria è orgogliosa di essere insieme a voi membro dell’Unione Europea». Provenendo dal leader europeo che più scontri ha avuto con Bruxelles, abile nello sfruttare l’accesso ai fondi di coesione nel mentre che denuncia ai suoi elettori ingerenze di Bruxelles nella sovranità ungherese, il sottinteso del messaggio era chiaro: restiamo nell’Unione e continuiamo a strappare insieme concessioni, noi appoggeremo le vostre prossime richieste se voi appoggerete le nostre. Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, ha mangiato la foglia e il giorno prima dell’apertura dei seggi ha dichiarato con enfasi che «non ci sarà alcuna nuova trattativa sull’accordo già raggiunto, abbiamo concesso il massimo che potevamo concedere».

Le ragioni dell’ira di Monti

Ma che cosa aveva ottenuto di così decisivo David Cameron nel febbraio scorso da sollevare l’ira di Mario Monti? Dal punto di vista pratico alcune cosette, ma aveva soprattutto costretto gli altri 27 paesi a rinnegare il principio di fondo su cui si basa il progetto dell’Unione Europea. Sul piano pratico le concessioni non erano clamorose. Quella più vantata ma anche più controversa era il “freno di emergenza”, cioè la facoltà concessa agli stati membri di non versare per quattro anni a partire dal giorno dell’assunzione i trattamenti previdenziali ai nuovi immigrati comunitari che vengono a lavorare nel paese.

Per ottenere questa esenzione uno stato avrebbe dovuto dimostrare di trovarsi di fronte a un afflusso di lavoratori stranieri comunitari «di eccezionale grandezza» per «un esteso periodo di tempo», e che le proporzioni dell’afflusso mettevano in crisi «aspetti essenziali del suo sistema di sicurezza sociale», creavano serie difficoltà al mercato del lavoro e «un’eccessiva pressione sul funzionamento efficiente dei servizi pubblici». Il regime di esenzione sarebbe stato legale per un periodo di sette anni (Cameron aveva chiesto che fossero 13), dopo i quali si ipotizzava che i rapporti fra i paesi dell’Unione Europea sarebbero diventati più equilibrati e non ci sarebbero state più ondate migratorie come quella dalla Polonia al Regno Unito. Occorreva dunque mettere mano alla legislazione europea, con tutte le aleatorietà del caso. La Commissione europea avrebbe dovuto scrivere la nuova legge e proporla all’approvazione del Parlamento europeo. Se il Parlamento l’avesse approvata, la Commissione si sarebbe poi rivolta al Consiglio dell’Unione Europea (che è cosa diversa dal Consiglio Europeo) con una proposta, chiedendo che essa fosse applicata nel caso del Regno Unito. Solo se anche il Consiglio dell’Unione Europea avesse approvato, il “freno d’emergenza” sarebbe diventato realtà. A Cameron era stato giurato e spergiurato che la situazione attuale del Regno Unito rientrava nei casi che innescano il regime temporaneo di esenzione, ma restava da vedere se tutti i passaggi sarebbero filati lisci.

Cameron ha vantato di avere anche ottenuto che gli stati che partecipano all’euro non potessero mettersi d’accordo per far passare legislazione discriminatoria nei confronti dei paesi che non avevano ancora adottato o che non intendevano adottare nemmeno in futuro l’euro, ed effettivamente nell’accordo di febbraio ci sono un paio di paragrafi che specificano questo (insieme all’affermazione di contrappeso che chi non aderisce all’euro si impegna a non ostacolare atti legislativi miranti al migliore funzionamento dell’eurozona). Ma questa sarebbe stata una concessione puramente retorica, in quanto le norme già esistenti vietano discriminazioni fra stati dell’Unione, e inoltre i paesi che appartengono all’eurozona non rappresentano in nessun modo una lobby ostile a quelli fuori dall’euro: si pensi ai rapporti fra Germania e Grecia, paesi entrambi dell’eurozona.

Molto più interessante il “cartellino rosso” che i parlamenti nazionali avrebbero avuto a disposizione nei loro rapporti con l’Unione Europea. Modalità che permettono di intervenire sulla legislazione che la Commissione europea vuole emanare esistono già: c’è il cosiddetto “cartellino giallo”, in forza del quale se almeno 10 parlamenti nazionali su 28 chiedono alla Commissione di riconsiderare una norma perché essa vìola il principio di sussidiarietà, la Commissione deve riconsiderarla. Ma non è obbligata a modificare i suoi intendimenti. Se invece i parlamenti che obiettano sono almeno 15 (“cartellino arancione”) e trovano il sostegno di almeno 16 governi o della maggioranza degli eurodeputati, la Commissione deve modificare il progetto di legge. Il cartellino arancione non è mai stato usato perché non ha molto senso: se 16 governi non sono d’accordo con la proposta della Commissione, la legge non passa comunque. Il cartellino rosso avrebbe aggiunto questo: che se i parlamenti di almeno 16 paesi obiettavano, il Consiglio dell’Unione Europea doveva prendere in mano il testo del progetto di legge ed emendarlo secondo la richiesta dei parlamenti, oppure ritirarlo. Non è chiaro però chi avrebbe avuto l’autorità per stabilire se il testo era stato emendato come richiesto oppure no.

La vera novità dell’accordo di febbraio era che applicava il principio di sussidiarietà secondo un’accezione che non era mai stata finora formalizzata: «La scelta del giusto livello di azione», si legge nel testo dell’accordo, «dipende fra le altre cose dal fatto che la materia considerata abbia aspetti transnazionali che non possono essere regolati in maniera soddisfacente dall’azione degli Stati membri». Che la legislazione europea debba limitarsi, in forza del principio di sussidiarietà, alle materie di interesse transnazionale fino ad allora non stava scritto in nessun atto europeo. Sarebbe stato creato un precedente di assoluta importanza.

L’accordo rivoluzionario

Ma il più importante contenuto rivoluzionario dell’accordo fra Cameron e i 27 riguardava la formula che riassume l’obiettivo politico e storico che sta alla base dei Trattati di Roma del 1957, in particolare di quello che ha istituito la Comunità economica europea (Cee). Obiettivo e formula che poi sono stati ribaditi e confermati a ogni ulteriore passaggio: «Porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei». Se al referendum sulla Brexit fosse prevalso il “no”, il Regno Unito sarebbe stato comunque formalmente esentato dall’aderire a tale formula e a tale obiettivo. L’accordo di febbraio infatti diceva: «Riconosciamo che il Regno Unito non è impegnato in un’ulteriore integrazione politica nell’Unione Europea. La sostanza di ciò sarà incorporata nei Trattati al momento della loro prossima revisione (…) in modo da chiarire che i riferimenti a un’unione sempre più stretta non si applicano al Regno Unito».

La formula non ha mai avuto, fino ad oggi, forza legale nel senso di determinare il trasferimento di competenze dagli stati all’Unione o la supremazia del diritto comunitario su quello nazionale: quando la Corte europea ha deciso in questo senso, nelle motivazioni non ha nemmeno citato il principio dell’«unione sempre più stretta». Quella formula però ha sempre avuto un valore politico e simbolico, ha indicato la direzione ideale di quello che gli stati europei stavano cercando di fare. L’Unione Europea aveva deciso di rinunciarvi: nei trattati ci sarebbe stato scritto che i paesi europei hanno per obiettivo «un’unione sempre più stretta, a eccezione del Regno Unito». Ed evidentemente da quel momento in poi ogni paese avrebbe potuto chiedere a sua volta di essere esentato dal convergere con la volontà politica di promuovere un’unione sempre più stretta.

Gente come Mario Monti aveva perfettamente compreso la natura eversiva dei contenuti dell’accordo fra Cameron e i 27, e aveva avuto l’arroganza di proporre una via di uscita molto semplice dalla situazione che si era creata: disattendere l’accordo di febbraio. «È un accordo di principio, non ancora operativo», ha dichiarato al Sole 24 Ore. «E io nutro la speranza che nel caso che debba essere tradotto in regolamenti, direttive, regole operative, non prevalga una seconda volta il desiderio di elargire favori particolari». I britannici hanno temuto di essere gabbati dagli eurofurbi che non avrebbero rispettato i patti che avevano sottoscritto, e li hanno messi nel sacco.

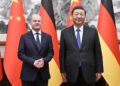

Foto Ansa