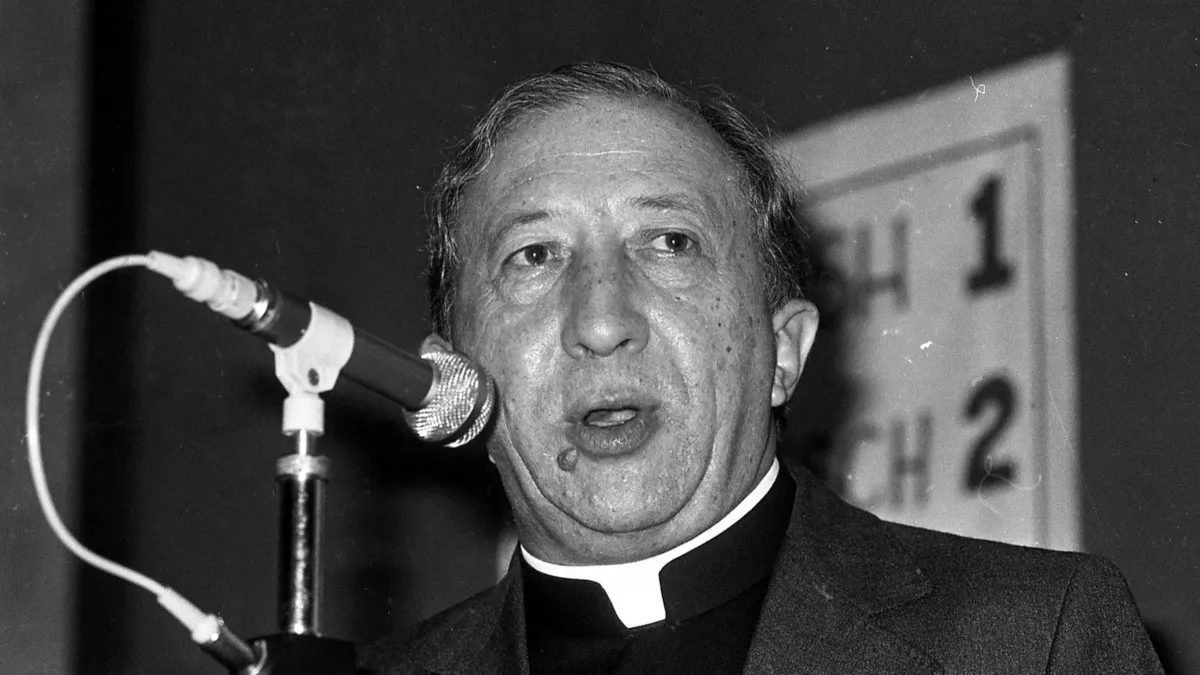

Don Giussani: «Non conformatevi». L’intervista a Tempi del 1997

Riproponiamo il testo integrale dell’intervista di Luigi Amicone a don Luigi Giussani (Desio, 15 ottobre 1922 – Milano, 22 febbraio 2005) pubblicata originariamente su Tempi del 3 settembre 1997 con il titolo “Non conformatevi”.

* * *

Due anni fa, in un’intervista alla Stampa avvertiva che la situazione del paese «è grave per lo smarrimento totale di un punto di riferimento naturale oggettivo per la coscienza del popolo, per cui il popolo stesso venga spinto a ricercare le cause reali del malessere e a salvarsi così dagli idoli». Qual è la sua percezione del presente?

Lo definirei un momento drammatico e bello, perché la fragile creatura, l’io umano, torna ad essere l’unico punto da cui si può ripartire. L’io, infatti, è quel livello della natura nel quale la natura diviene cosciente di se stessa. Per questo l’epoca che più di ogni altra sembra definita da una trascuratezza e da una dimenticanza di che cosa sia la natura elementare dell’uomo e, dall’altra parte, da una pretesa dello Stato di stabilire limiti e possibilità della speranza terrena per l’uomo, proprio questa è l’epoca della libertà. Da dove ripartire, infatti, per ricostruire quelle che Eliot chiamerebbe “città distrutte”? Dalla fragile creatura in quanto diviene generatrice di popolo, e quindi storia. E l’uomo è innanzitutto libertà; il Mistero stesso lo ha creato libero. Infatti solo la libertà riconosciuta come dipendenza, come rapporto diretto col Mistero, è inattaccabile, cioè inassimilabile, da qualsiasi potere. Per questo auspico il moltiplicarsi di incontri tra personalità che conservano un impeto autenticamente umano, cioè proporzionato alla loro natura. Personalità la cui identità sia chiaramente riconosciuta e comunicata possono insieme collaborare in vista di un bene maggiore: ecumenismo e pace essendo i termini ultimi di una convivenza che si dica umana, veramente rispettosa del destino e del tentativo di ciascuno. Diversamente, la convinzione che per assicurare un pluralismo nella società si debba mettere tra parentesi la propria identità non ha speranza di riuscita. Questa, piuttosto, genera una intolleranza indifferente al destino dell’altro, che sfocia inevitabilmente, presto o tardi, in violenza.

Lei ha attraversato da uomo libero quasi mezzo secolo di storia italiana mai conformandosi alla mentalità dominante e sempre affermando un principio esistenziale estraneo alla cultura clerico-autoritaria o aristocratico-liberale degli anni Cinquanta-Sessanta, alla contestazione violenta degli anni Settanta, agli apparenti epicurei anni Ottanta, quindi alla “rivoluzione” degli anni Novanta che con le sue parole d’ordine (come onestà, trasparenza, legalità) sembra definire un clima analogo a quello del ’68 (anche se proveniente dall’alto, da quelle istituzioni che sul finire degli anni Sessanta e successivi Settanta venivano viste come i simboli del potere) e cioè un movimento che combatte in nome della giustizia. Che cosa ha permesso e permette a un movimento come il suo, così diverso e così osteggiato dalla cultura dominante, di resistere al tempo e addirittura crescere e attecchire in tutto il mondo?

La fedeltà consapevole e seria a una origine così da renderla presente nella sua evidente forza di presenza nella storia. Appartenere a una realtà umana nella quale il significato ultimo della realtà è riconosciuto come presente in un fenomeno, vale a dire in una un’unità tra persone: questo è il segreto della permanenza di un avvenimento di vita. Quarant’anni fa siamo nati per difendere il valore e la bontà sperimentata della tradizione cristiana come fattore di sviluppo di un popolo. Oggi si tratta piuttosto di difendere la possibilità del futuro. D’altra parte, valorizzazione di un passato e possibilità di un futuro si giocano in una esperienza presente: per noi tale esperienza è il fenomeno di un’amicizia tra coloro che si riconoscono insieme in forza dell’appartenenza consapevole a Gesù di Nazareth nella sua Chiesa, che mette l’io, così cambiato nella sua ontologia ed esistenzialità, nelle condizioni ottimali per vivere il rapporto con tutta la realtà, persone e cose.

Ci sembra che in politica così come nel mondo della cultura e della comunicazione le migliori intelligenze laiche si contraddistinguano per una sorta di cinismo appassionato che fa loro considerare il mondo come un grande gioco, talvolta tragico, sempre venato di un sorriso amaro. Cosa ha da dire la sua esperienza di uomo cristiano all’uomo laico che conserva fiera indipendenza di giudizio, combatte con le armi dell’intelligenza e della libertà, e magari ne ha anche rispetto, ma si sente totalmente estraneo al cattolicesimo?

Jean Guitton ha scritto che «ragionevole designa colui che sottomette la ragione all’esperienza». Ma: che cos’è la ragione? Oggi, infatti, è come se si fosse smarrito il concetto di ragione, così che la speranza si riduce al sogno vago di un futuro avvertito allontanarsi sempre più da un presente che non soddisfa. Su tutto sembra prevalere l’immagine tragica dell’ultimo uomo che insieme alla sua donna osserva declinare il sole per l’ultimo tramonto della storia, così come la fissa Giosuè Carducci in una sua poesia (Su Monte Mario). Noi, invece, non possiamo rassegnarci a che tutto finisca nel nulla – nichilismo –. La natura stessa della ragione grida: «Esiste un significato!», ciò che anche Kafka afferma: «Esiste un punto di arrivo». Ora, proprio la obliterazione dell’idea di ragione come apertura positiva al reale è ciò che desta in noi la più grande preoccupazione. La fede cristiana, infatti, esige un uomo ragionevole per poter esser accolta come risposta adeguata ed esauriente all’interrogativo del vivere. Perciò nutriamo una simpatia profonda verso tutti i tentativi liberi da schemi precostituiti, che partono per una risposta da una sincera attenzione ai veri problemi dell’uomo. Questi tentativi ci rendono attenti e desiderosi di collaborazione. Al contrario, una libertà ridotta a puro parere, opinione e istintività, snerva nell’uomo la creatività produttrice di bene e lo rende schiavo dell’istinto, cioè ultimamente del potere, che in ogni epoca fissa regole e valori a seconda delle sue convenienze momentanee. La responsabilità di un io libero rimette in moto la creatività, unica alternativa al dominio dell’ideologia eretta a sistema di vita, fino alla generazione di “opere” – è opera anche il fare famiglia e l’educare i figli – che rendono più umano il tempo della storia, cioè fanno vivere meglio la persona.

Ricordando il bruciante primum dell’ontologia rispetto al volontarismo etico, ha recentemente sostenuto che le due caratteristiche peculiari della nostra epoca sono nichilismo e panteismo. E l’ostilità alla Chiesa cattolica sembra oggi manifestarsi non in maniera plateale (tranne in certi paesi dove viene rimessa in discussione la libertà religiosa per i cattolici), ma piuttosto o come malcelato fastidio, o come compassionevole rispetto per un cascame della storia; entrambe le attitudini sembrano concentrate soprattutto sulla figura del Papa. E Cristo, come ha detto lei una volta al ritorno dalla Terra Santa, pare essere l’ultima cosa degna di attenzione, venendo prima le esigenze dell’economia, della politica, della stessa sopravvivenza; Cristo, neanche più strumento di consolazione, solo sembra una bella favola che si può cancellare come si cancella un’impronta sulla sabbia. Qual è il suo giudizio in proposito?

La cosa più terribile mi pare essere una concezione che sganci la divinità di Cristo dalla Sua umanità: l’abolizione della sottolineatura della dimensione storica dell’avvenimento cristiano, infatti, comporta l’annullamento della sua ragionevolezza e umanità. Gesù diventa una figura del passato o una delle tante vie del cammino religioso dell’uomo. Praticamente, poi, la vita appare definita da un volontarismo etico, essendo la carità ridotta a generosità o “volontariato” come azione suplettiva a quella del potere. Tutto questo ha come origine una fede ridotta a spiritualismo, a moto interiore (soggettivismo). Esattamente vent’anni fa Paolo VI accusava l’introduzione di un “pensiero non-cattolico” dentro la Chiesa. Si trattava di un allarme a riguardo di un incipiente svuotamento dall’interno della natura e del metodo del fatto cristiano. L’esito è quello indicato: Gesù Cristo ridotto a un flatus vocis, a parola astratta. Non più dunque l’avvenimento storico di Gesù di Nazareth morto e risorto, presente qui ed ora nella sua umanità nella Chiesa, suo corpo misterioso, ma, al massimo, una favola carica di insegnamenti etici. Mentre la resurrezione di Cristo è un fatto. San Paolo dice: «Se Cristo non è risorto, vana è la nostra speranza». Nel riconoscimento di questo sta o cade la possibilità di una testimonianza cristiana nel mondo di fronte ai fratelli uomini che gridano confusamente l’esigenza di una risposta all’infinita fatica del vivere, come direbbe il nostro carissimo Leopardi. Certo, l’epoca moderna ha preteso annullare questa fatica del vivere promettendo all’uomo la riuscita dei propri desideri a prescindere dal riconoscimento che il Mistero solo fa tutte le cose. E anche tra cristiani si è fatto strada il pensiero che una forte sottolineatura dell’etica fosse sufficiente a vivere nella giustizia e nella verità, quasi resistendo al “mondo” con la risorsa della propria fragile volontà. Non è stato così: infatti la sottolineatura dell’etica finisce solo con l’avvalorare i princìpi via via definiti come morali dal potere in una determinata epoca. Abbiamo ben compreso che un uomo non può lanciarsi nell’avventura di fare il bene solo se riconosce e aderisce ad un Vero, scoperto nelle pieghe del reale, tanto corrispondente alle attese del cuore da mettere l’io in movimento.

L’ultimo suo libro si intitola «Tu» (o dell’amicizia) e inizia la nuova serie dei “Quasi Tischreden” nella collana Bur Rizzoli da lei diretta. Perché questo richiamo alle conversazioni a tavola di Lutero e cosa augura ai suoi amici?

Nei suoi “discorsi a tavola” Lutero esplicitò il suo pensiero in compagnia di alcuni discepoli. Il “quasi” è stato in me dettato da un pudore di fronte a ciò che storicamente hanno significato le “Tischreden” del padre della Riforma protestante. Nel caso delle “Quasi Tischreden” si tratta di conversazioni a tavola con un gruppo di giovani impegnati nel cammino della verginità in una casa femminile dei Memores Domini. Le risposte alle domande variamente formulate sono spontaneamente – non schematicamente – dettate da un desiderio di verità. L’augurio è che le conversazioni di «Tu» (o dell’amicizia) aiutino in qualche modo chiunque le accosti a tirare fuori le scintille di verità dal groviglio di pensieri che gremiscono il dialogo; la Bibbia dice: «Tamquam scintillae in arundineto», come scintille in un campo di stoppie, fino a far scaturire la luce e il calore del fuoco della verità che è Cristo, risposta compiuta a ogni esigenza dell’umano.

3 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!