L’unico “ma anche” che manca in Sanpa

Sui quotidiani si continua a parlare di Sanpa, la serie di Netflix dedicata alla figura di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di recupero di San Patrignano. Lo si fa – generalmente – seguendo il filo rosso del “dilemma”, la chiave di lettura fornita dalla serie stessa (e di cui vi abbiamo già parlato su Tempi). Ieri, ad esempio, il corsivista Massimo Gramellini – il Gran Banale della prima pagine del Corriere – faceva i suoi ghirigori stralunati sui «chiaroscuri», «i territori impervi» e le «contraddizioni» insite nell’agire del fondatore. È esattamente lo scopo che si prefiggeva la docuserie: farci venire il dubbio che San Patrignano fosse un’opera di bene, ma anche un lager e che Muccioli fosse un sant’uomo, ma anche un mostro. In quel “ma anche” c’è la farina del diavolo, cui i nostri maggiori commentatori si sono accodati plaudendo come foche ammaestrate.

Coltellaccio in pancia

Tuttavia, sullo stesso Corriere c’era un’intervista ad Andrea, figlio di Muccioli, che aiutava a mettere a fuoco un paio di questioni su cui la serie sorvola.

Diceva Andrea Muccioli rispondendo alle domande:

«Ho visto un ragazzo puntare un coltellaccio in pancia a mio babbo, avevo 16 anni. E sì, in quel periodo lui di schiaffoni ne ha dati non pochi. Sapevo anche dei ragazzi incatenati perché non fuggissero. Certo che la violenza c’era a San Patrignano, stiamo parlando di una guerra. Una guerra che però è stata vinta con la forza dell’amore».

Quindi lei pensa che i metodi coercitivi usati in quegli anni siano incidenti di percorso?

«Non lo penso. Credo anzi che siano stati errori gravissimi. Ma quando parliamo di San Patrignano non parliamo della Caritas, con tutto il rispetto. Parliamo di un percorso drammatico di accoglienza di giovani, i tossicodipendenti degli anni ’80, che distruggevano le loro famiglie ed erano abbandonati dallo Stato. Venivano da contesti violenti e sarebbe stato inimmaginabile gestirli con la violenza. Perché la violenza la conoscevano e la esercitavano meglio di te. Come si fa a pensare di poter tenere insieme non dico mille persone, ma anche solo dieci con la forza? Scherziamo? Ecco, a proposito di fatti: la riprova di quello che dico sono le centinaia di bambini che i tribunali di tutta Italia ci diedero in affidamento».

Noi cronisti buoni quindi scemi

E su Repubblica, sempre ieri, è stato pubblicato un lungo articolo di Natalia Aspesi, una delle firme di punta del quotidiano. Aspesi ha voluto ricordare una sua vecchia intervista del 1980 a Piera Piatti. Una donna – dice la Aspesi – «delle più belle, importanti e agiate signore di Torino, con tutte le conoscenze giuste, laureata in psicopatologia, colta, di sinistra, impegnata contro le violenze manicomiali dell’epoca». Una madre che, però, era stata distrutta dal dolore per un figlio tossico e che le raccontò il dramma vissuto nella sua famiglia.

«La lunghissima intervista, sei pagine di testo, avvenne due anni dopo la fondazione della comunità di San Patrignano e tre anni prima del primo processo a Vincenzo Muccioli, e smontava ogni mio pregiudizio su quel luogo considerato un lager dei più brutali. Negli anni ’70 quando in Italia succedeva di tutto, noi cronisti buonisti quindi scemi, fra tanto fragore rivoluzionario, stragi fasciste, brigate rosse assassine, morte della famiglia, stavamo dalla parte dei giovani asceti silenziosi e apparentemente pacifici, che come si diceva allora si facevano: poverini, vessati dalla società, dai genitori, talmente di sinistra (o di destra, ma meno) da rifiutare il vivere borghese compreso lo studio, il lavoro, la doccia, non parliamo il pettine; sognando di fare come i Beatles e dedicarsi alla contemplazione nullafacente in qualche ashram se non in India, almeno nel Monferrato. Però morivano, o si fracassavano il cervello, e già da poco prima del processo di Rimini, si cominciava a diffondere una strana orribile malattia che ti copriva di piaghe e ti uccideva».

O lo obblighi o muore

È in quel contesto che si trovavano a vivere quella madre e quella cronista che lavorava in uno dei giornali che, già allora, mostrava tutti i suoi dubbi sull’agire di Muccioli. Perché già allora il fondatore di San Patrignano era accusato di usare metodi autoritari e violenti.

«Già si deprecavano luoghi come San Patrignano, dove si usavano metodi coercitivi, illegali, per tenere lontani i tossici dalla droga ma la signora lo difendeva perché “per tentare di salvare il tossicomane non c’è altra strada che obbligarlo. Certo sono stati commessi degli errori e non c’è un controllo ufficiale, ma rappresenta in Italia l’unico tentativo di affrontare la tossicodipendenza in modo diverso da quello istituzionalizzato o delle comunità aperte a un viavai di sbrindelloni e improvvisatori”».

Ma anche amano

La madre raccontò alla cronista che, se andavi in Svizzera o in Svezia, non è che usassero maniere più garbate. Il modo per “recuperare” i drogati era comunque coercitivo. In Svizzera c’erano «stanzette a due letti senza bagno, reparto chiuso, porte chiuse a chiave, finestre senza maniglie». In Svezia, patria della libertà senza confini, «dopo una permissività nefasta, lo Stato costringe al ricovero coatto per tre anni in comunità molto isolate nel nord del paese». E, allora, cosa c’era di diverso a San Patrignano? E perché quella donna – colta, di sinistra, benestante – affidò suo figlio al “mostro” Muccioli? Perché sulla collina fuori Rimini c’era un uomo che, come tutti, improvvisava davanti a un fenomeno nuovo e difficilissimo, ma – a differenza di tutti: della Svizzera, della Svezia, dello Stato, degli esperti – aveva capito che non si può solo punire, bisogna anche amare.

Scrive la Aspesi:

«Vincenzo Muccioli, e il documentario lo racconta, era un improvvisatore circondato da sbrindelloni, ma nella sua ignoranza e presunzione e megalomania aveva capito ciò che gli esperti avevano rinunciato a capire rifugiandosi nella loro scienza troppo estranea a quello sradicamento giovanile e quindi impotente, inutile: in tempi di massimo disordine, allora e probabilmente solo allora, dicevano altri pensosi, bisognava ritrovare il Padre, il genitore e l’organizzazione sociale rifiutati ma anche perduti: il Padre, o la Madre, amano e puniscono, dettano le regole e impongono un ordine, schiaffeggiano, chiudono in casa, ma anche amano».

«Ma anche amano». Ecco l’unico “ma anche” su cui bisognerebbe costruire una serie di Netflix per raccontare davvero cosa è San Patrignano.

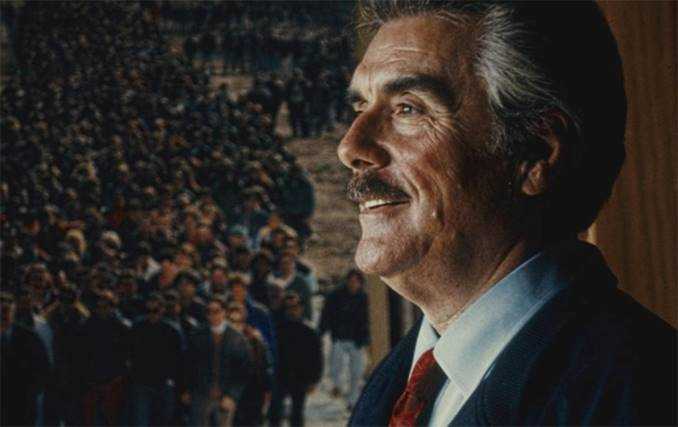

Articolo aggiornato il 9 gennaio – Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!