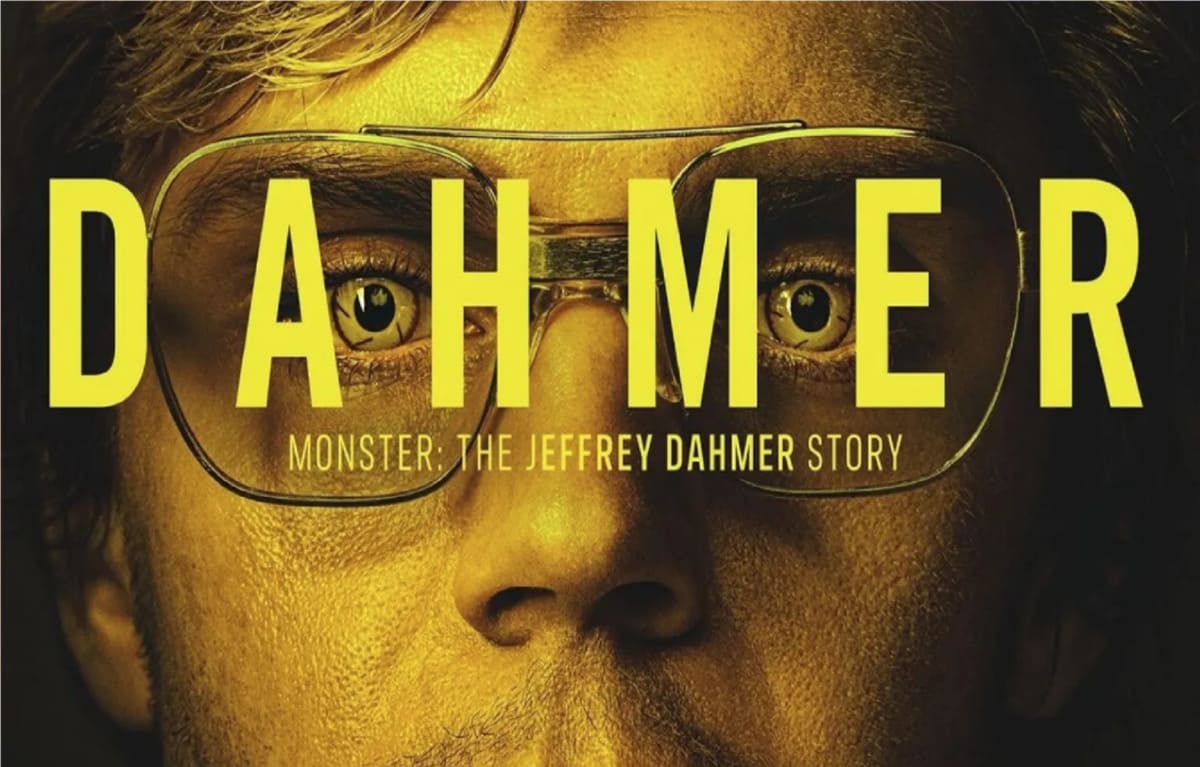

«Per quello che ho fatto, dovrei essere morto». “Dahmer”, un’opera su colpa e perdono

«Per quello che ho fatto, dovrei essere morto». Jeffrey Dahmer è appena stato immobilizzato dalla polizia nel suo appartamento, un agente gli legge i suoi diritti dopo avere trovato nel cassetto del suo comodino decine di polaroid in cui si vedono persone squartate, decapitate e fatte a pezzi. Lui guarda la telecamera con lo sguardo terribile e assente che gli ha dato l’interpretazione perfetta di Evan Peters. Tra poco verrà portato via tra le urla dei vicini di casa, una in particolare che aveva denunciato Jaffrey decine di volte, chiedendo alla polizia di venire a indagare da dove provenisse quell’odore di carne andata a male e perché spesso di notte provenissero urla da quell’appartamento. Gli agenti troveranno la testa di un uomo conservata in frigo, cuori e testicoli umani nel congelatore, tre cadaveri disciolti in un barile di acido, teschi e altre ossa umane sparse per la casa, e tracce di carne umana su posate, pentole e piatti. «Per quello che ho fatto, dovrei essere morto».

Dahmer non è solo una denuncia del razzismo sistemico

Si è parlato e scritto molto di Dahmer, serie Netflix creata da Ryan Murphy e diventata in poche settimane la seconda in lingua inglese più vista di sempre: dieci puntate che raccontano la storia del mostro di Milwaukee, l’uomo che tra il 1978 e il 1991 uccise almeno diciassette persone, quasi tutte omosessuali di colore, compiendo su di loro e i loro cadaveri atti di violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e squartamento.

Se ne è parlato per le comprensibili proteste dei parenti delle vittime, ancora troppo feriti dalla tragedia per vederla riproposta su una piattaforma di intrattenimento; e se ne è parlato molto per sottolineare come la società americana di quel periodo fosse razzista e omofoba – i poliziotti ignorano le denunce dei vicini neri di Dahmer, biondo, bianco e di bell’aspetto, ritenendole infondate, e preferiscono farsi i fatti propri quando capiscono che se c’è qualcosa di strano in quel ragazzo sono al massimo gay stuff, cose da gay.

L’opera di Murphy, però, è più profonda di una denuncia del razzismo sistemico, che pure c’è ed è ben rappresentato, e non vuole soltanto rispolverare in modo morboso una storia che trent’anni fa aveva sconvolto l’America e il mondo. «Per quello che ho fatto, dovrei essere morto». Dahmer pronuncia queste parole nella prima puntata, dopo che quello che avrebbe dovuto essere la sua diciottesima vittima è scappato, riuscendo a convincere la polizia a entrare in casa di Jeffrey.

Le origini del male fatto da Jeffrey Dahmer

Cupa, spesso volutamente lenta, mai gratuita nei particolari macabri degli omicidi, la serie Dahmer scava nell’orrore del male fatto da uno dei più terribili serial killer della storia raccontando l’infanzia di Jeffrey, la madre depressa che passava le sue giornate a letto sotto l’effetto di psicofarmaci, il padre spesso assente e sempre in lite con la moglie, il cui rapporto con il figlio fa da filo rosso alle dieci puntate, e si rivela drammatico e insufficiente. «È stato sempre… era un ragazzo strano. Ma era tranquillo, un bravo ragazzo. Quando ho divorziato dalla madre ha sofferto molto. Credo che stare da solo fosse molto difficile per lui», dice Lionel Dahmer ai poliziotti che lo interrogano dopo che il figlio è stato arrestato, quando ancora non sa che cosa ha fatto Jeff. Nel momento in cui lo scopre scoppia a piangere, ma il pianto è subito trattenuto da uno sforzo sovrumano.

Che cosa ha reso Jeffrey Dahmer quello che è diventato? Come si può arrivare a fare quello che ha fatto? «Sorry dad», «It’s ok», si dicono Jeffrey e Lionel la prima volta che si incontrano dopo l’arresto. It’s ok. «Non so da dove cominciare», dice il padre affranto, «non so cosa dire. Penso che tu possa guarire. Io non ti ho cresciuto così, ci deve essere un responsabile». Jeff risponde di averci pensato molto, e che forse tutto è cominciato quando da piccolo dissezionava, proprio con suo padre, i cadaveri degli animali morti trovati lungo il ciglio della strada. «Non puoi dare la colpa a me! Non sono stato io!», urla Lionel.

Di chi è la colpa di tutto quel male? Di un’anestesia sbagliata quando Jeff era piccolo che lo ha «danneggiato», delle pillole prese dalla madre durante la gravidanza, «della cultura!», come grida Lionel quando scopre che il figlio leggeva un fumetto che parlava di un serial killer realmente esistito, del divorzio dei suoi genitori?

«È possibile essere semplicemente cattivi?»

«Perché siamo così tanti serial killer?», chiede Jeffrey al cappellano del carcere. Il prete non lo sa: c’è chi dà la colpa al sistema autostradale che permette di fuggire in fretta, dice, chi alla Seconda guerra mondiale, al Vietnam, ai padri traumatizzati dalla guerra che sono assenti o violenti, chi dice sia colpa della pornografia. «È colpa mia», dirà Lionel dopo la condanna all’ergastolo del figlio, «non sono stato un buon padre e un buon marito. Ti ho lasciato solo, mi farò perdonare». «Negare di avere avuto un ruolo in tutto questo è un conforto che non posso permettermi», dirà la madre parlando della «grandezza del mio rimpianto». E ancora il padre, che confessa di avere fatto «pensieri come i suoi» da ragazzo: «Ha metà dei miei geni, metà di quel ragazzo sono io».

Colpa e perdono sono i due grandi pilastri su cui Dahmer si regge e con cui Murphy interroga lo spettatore, senza mai giocare sulla sua emotività, sul sentimento, sulla colonna sonora strappa cuore, semmai disturbandolo, come nella puntata senza suono in cui si racconta l’adescamento, l’amicizia con e l’assassinio di Tony Hughes, ragazzo sordomuto che – unico – riesce a strappare un sorriso al mostro di Milwaukee. «È possibile essere semplicemente cattivi?», chiede Dahmer al prete in carcere. «Credo tu sappia che penso di sì». Da piccolo andava in chiesa – là dove la nonna, da cui vive per alcuni anni durante i quali inizia a diventare seriale nelle sue uccisioni, voleva riportarlo – poi «un anno ad Halloween mi sono travestito da diavolo, e questo mi ha fatto sentire bene». Teneva da parte le ossa dei morti per costruirgli un altare.

«Non credo di meritare il perdono per quello che ho fatto»

«Se Dio non esiste, tutto è permesso», fa dire Dostoevskji a Ivan Karamazov. «Se uno non crede nell’esistenza di Dio che gli chiederà conto delle sue azioni, allora perché dovrebbe comportarsi bene?», dirà il vero Jeffrey Dahmer in un’intervista poco prima di morire, ucciso in carcere da uno psicopatico. Questa battuta nella serie non c’è, ma c’è una domanda che Jeffrey fa al prete dopo avere visto in televisione un altro serial killer, John Wayne Gacey, dire di essere pronto ad affrontare la pena di morte e il giudizio di Dio dopo essersi confessato. «Pensi che Dio lo abbia perdonato per quello che ha fatto?». «La domanda riguarda lui o te?». «Non credo di meritare il perdono per quello che ho fatto», dice Dahmer, rispondendo idealmente alla domanda di Lady Machbeth, «Queste mani non saranno mai più pulite?». La grazia non è frutto di merito, ma di un riconoscimento, dice il prete a Dahmer.

«Non riesco a perdonarlo», dice Glenda, la vicina di casa di Dahmer, al pastore della sua chiesa: «Non mi basta saperlo all’ergastolo, voglio vederlo soffrire. Come faccio a smettere?». Non si può, le dice il pastore, però si può chiedere la grazia. «Ottenere il perdono di Dio è facile», dice Jeffrey al padre quando gli annuncia di volersi battezzare in carcere. «Ma tu, papà, potrai mai perdonarmi?». «Lo farò, l’ho già fatto». Dahmer è un viaggio nelle insondabili profondità del male dell’uomo che, per quanto ci possiamo affannare a spiegare, resta un mistero.

«Il “serial killer” porta in sé un mistero, che è forse il mistero di tutta la violenza, di tutte le guerre, di tutte le stragi, di tutte le esecuzioni e oppressioni di cui è insanguinata la storia. Un mistero che non si risolve con un film», scriveva su Repubblica Furio Colombo il 29 novembre del 1994, il giorno dopo la morte di Dahmer in carcere. Ryan Murphy lo sa, e fa dire al giudice che ordina di bruciare anche il cervello di Jeffrey, tenuto per essere studiato, che «c’è la tentazione di cercare di sapere, e avere la certezza del perché uno come Jeffrey Dahmer è quello che è, o era. Ma c’è un pericolo reale, in tutto ciò: non ci sono risposte facili in situazioni così. Non sapremo mai perché ha fatto quello che ha fatto. È una verità che dobbiamo accettare».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!